La pandémie de coronavirus a forcé le monde à s’adapter, créer toute une série de mesures pour endiguer l’épidémie, se confiner, puis à se déconfiner, se réadapter, et se reconfiner. Cet article s’intéressera à deux aspects des distances sanitaires et sociales : le premier, c’est la réponse des gouvernements pour freiner l’épidémie, le second est l’aspect anthropologique de la distance chez l’homme.

En bref : Proxémie et distanciation sociale

- La distanciation sociale est une mesure sanitaire imposée par les gouvernements pour freiner la propagation de la COVID-19.

- Cette mesure s’appuie sur la proxémie, l’étude du rapport de l’homme à l’espace.

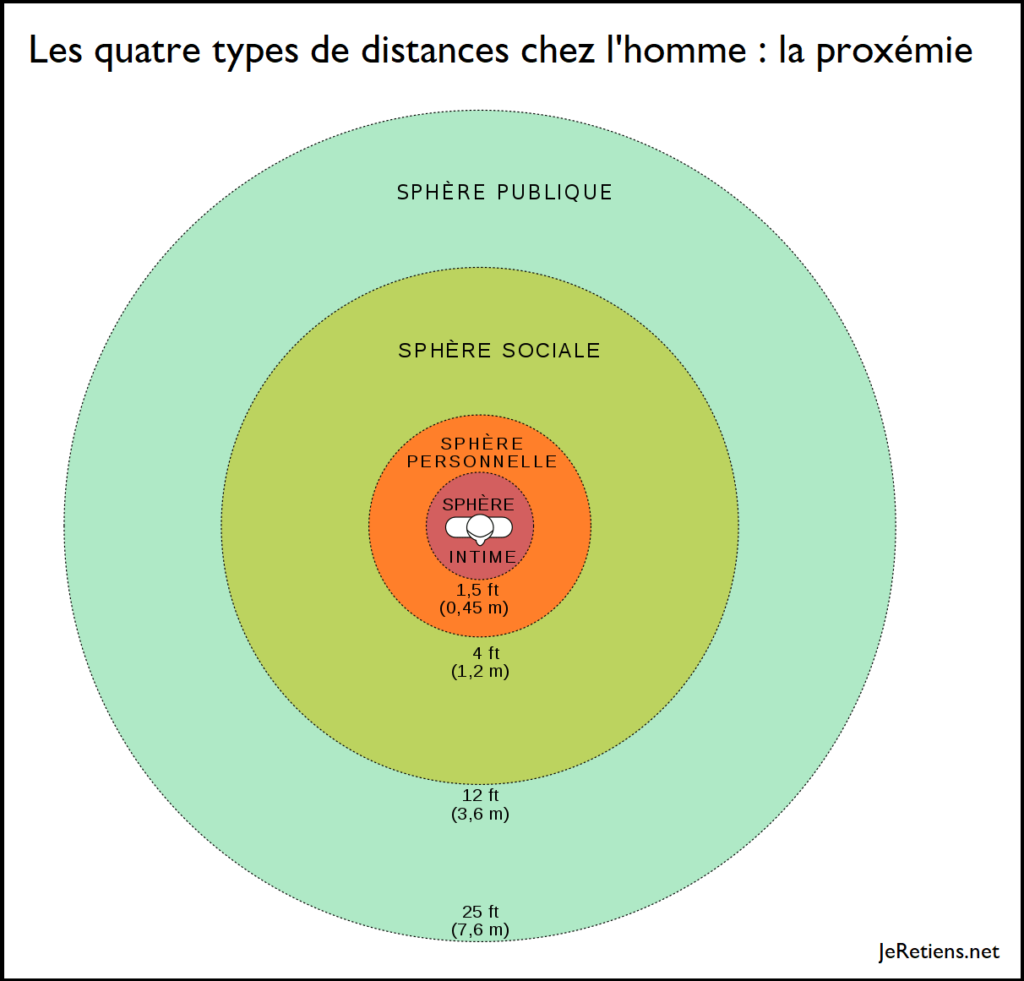

- Selon l’anthropologue Edward T. Hall, l’homme gère l’espace à travers quatre « bulles » de distance : intime, personnelle, sociale et publique.

- La distance physique entre les individus est fortement influencée par les cultures : elle est plus petite dans les pays latins qu’en Asie ou dans les pays nordiques.

La distanciation sociale

Les autorités ont en même temps analysé le virus, sa manière de se comporter et de se transmettre, et imposé des mesures de distance sanitaire, appelées mesures de distanciation sociale, afin d’endiguer la contamination. Avec plus ou moins de succès. La pandémie de COVID-19 a donc forcé les gouvernements du monde entier à mettre en œuvre des politiques de distanciation physique et de verrouillage social (mises en quarantaine) destinées à inhiber la propagation du coronavirus en limitant les déplacements et les activités quotidiennes de milliards de personnes. Ces mesures diffèrent en fonction des pays mais se ressemblent globalement : le port du masque, si il n’est pas obligatoire est recommandé, et une distance entre 1 et 2 mètres entre les individus. Ajoutons la ventilation des espaces clos.

Afin d’aider les citoyens à maintenir ces mesures, de nombreuses techniques de par le monde ont été mises en œuvre. A Singapour, le gouvernement a installé des balises de sécurité délimitant l’espace dans lequel les citoyens peuvent s’asseoir. En Belgique, certains supermarchés imposent l’utilisation du caddie (même pour acheter une salade !) afin de forcer la distance. D’autres magasins ont recours au fameux poteau de balisage pour limiter les déplacements, créer des séparations dans l’espace, et permettre d’éviter aux individus de se croiser. En Thaïlande, c’est le bouclier des forces de l’ordre qui permet de maintenir des distances de sécurité dans les foules. Dans de nombreux pays comme l’Australie ou certains états des États-Unis, les messes se donnent en drive-in. Dans le monde du journalisme et des médias, des charlottes ont vu leur apparition pour protéger les micros des postillons. De nombreux pays ont recours au marquage sur le sol pour délimiter les zones d’espace dans lesquelles les clients des magasins peuvent évoluer. De manière plus triviale dans les toilettes publiques, un urinoir sur deux est condamné ou encore au Japon, des restaurants ont investi dans des mannequins en plastique pour condamner des tables mais donner une impression de convivialité.

Toutes ces mesures ont quelque chose en commun, ce sont nos antécédents culturels qui influencent notre perception de l’espace. C’est que l’on appelle le domaine de la proxémique, soit l’étude du comportement et les sentiments des êtres humains dans différents espaces. L’anthropologue Edward T. Hall, dans son ouvrage La Dimension cachée, s’intéresse à l’éthologie (l’étude du comportement) et plus précisément à la manière dont l’homme régule et utilise l’espace. Dans cet ouvrage, il indique que l’homme dans sa perspective anthropologique présente des distances intimes, personnelles, mais aussi sociales et publiques.

Les distances intime, personnelle, sociale et publique chez l’être humain

Une des observations majeures de Hall est que la distance physique qui s’établit entre deux (ou plusieurs) personnes en interaction varie en fonction des cultures. Il en tire donc l’hypothèse que dans les pays nordiques ou au Japon, les distances physiques entre deux individus sont importantes et les contacts assez rares, tandis qu’en Afrique, elles sont plus réduites et les contacts physiques plus fréquents. Dans les pays latins, les distances physiques sont également réduites.

De ses observations, Edward T. Hall détermine quatre type de distances chez l’homme, les distances : intime, personnelle, sociale, et publique. Chacune de ces distances comporte deux modes, le proche et le lointain :

- distance intime : moins de 40 cm de soi (proche : – de 15 cm, éloigné : entre 15 et 40 cm)

- distance personnelle : de 45 cm à 125 cm de soi (proche : de 45 à 75 cm, éloigné : de entre 75cm et 125cm)

- distance sociale : entre 120cm et 360cm de soi (proche : entre 120cm et 210cm, éloigné : entre 210cm et 360cm)

- distance publique : plus de 360cm de soi (proche : de 360cm à 750cm, éloigné : plus de 750cm)

Suite à ses observations, il émet, par exemple, l’hypothèse que les Allemands ont généralement besoin d’une plus grande bulle personnelle que les Américains et que les Japonais sont capables de supporter les espaces encombrés plus que la plupart des Occidentaux. Ses recherches soulignent le fait que les traditions collectives façonnent la manière dont les populations calculent leur relation avec les personnes et les objets. Ses travaux sont plus que jamais actuels pour comprendre la manière dont les gouvernements ont pensé le virus et la manière de limiter sa propagation.

Conclusion

La pandémie a forcé notre société à appliquer des règles de distance qui, au fond, ne sont pas si étrangères à nos comportements. En imposant une « distance sociale » d’un à deux mètres, les gouvernements ont de fait transformé nos interactions en les faisant passer de la sphère intime ou personnelle à la sphère sociale, telle que théorisée par Edward T. Hall. Cette crise sanitaire a mis en lumière notre rapport à l’espace et à l’autre, prouvant que nos « bulles » culturelles, invisibles en temps normal, deviennent des outils de santé publique en temps de crise. Comprendre la proxémie, c’est comprendre que nos réactions face à la distanciation ne sont pas de simples adaptations, mais une reformulation temporaire de codes sociaux profondément ancrés en nous. C’est le lien entre la biologie d’un virus et l’anthropologie des sociétés qui se joue sous nos yeux.

FAQ : tout savoir sur la proxémie et la distanciation sociale

Qu’est-ce que la proxémie ?

La proxémie est un champ d’étude de l’anthropologie qui analyse la façon dont les êtres humains perçoivent et utilisent l’espace dans leurs interactions sociales et personnelles. C’est l’étude de nos « bulles » de distance invisibles.

Qui a développé le concept de proxémie ?

Le concept a été développé par l’anthropologue américain Edward T. Hall dans son ouvrage La Dimension cachée, paru en 1966. Il a observé comment les distances entre individus varient en fonction des cultures.

Quelles sont les quatre types de distances selon Edward T. Hall ?

Hall a identifié quatre zones de distance interpersonnelle : la distance intime (moins de 40 cm), la distance personnelle (45 à 125 cm), la distance sociale (120 à 360 cm) et la distance publique (plus de 360 cm).

Quelle distance de distanciation sociale a été recommandée pendant la pandémie ?

La plupart des gouvernements ont recommandé une distance de un à deux mètres entre les individus. Cette mesure correspond parfaitement à la zone de « distance sociale proche » définie par Edward T. Hall, qui se situe entre 120 et 210 cm.

Pourquoi la perception de l’espace varie-t-elle selon les cultures ?

La perception de l’espace est façonnée par les traditions et les normes collectives. Par exemple, Edward T. Hall a observé que les cultures nordiques et asiatiques préfèrent des distances plus importantes, tandis que les cultures latines et africaines sont plus à l’aise avec des distances plus réduites et des contacts physiques plus fréquents.

Comment les gouvernements ont-ils mis en œuvre la distanciation sociale ?

Les gouvernements ont utilisé diverses méthodes pour imposer la distanciation, comme le marquage au sol dans les magasins, l’utilisation de poteaux de balisage, la fermeture de certains espaces (un urinoir sur deux par exemple), ou l’adaptation de lieux comme les drive-in pour les messes ou les restaurants avec des mannequins pour condamner les tables.

Le port du masque fait-il partie de la proxémie ?

Le port du masque est une mesure de distanciation physique qui complète les concepts de la proxémie. Si la proxémie s’intéresse à la distance spatiale, le masque agit comme une barrière supplémentaire qui modifie la perception et l’interaction entre les individus en réduisant la transmission des gouttelettes.

En quoi la pandémie a-t-elle influencé notre rapport à l’espace ?

La pandémie a rendu conscients des distances interpersonnelles qui étaient autrefois invisibles. En forçant les gens à maintenir une « bulle » de distance sociale, elle a mis en lumière l’importance de la proxémie et a obligé les sociétés à reconsidérer leurs habitudes d’interaction physique.

Qu’est-ce que la « distance personnelle » ?

Selon Hall, la distance personnelle est la zone qui s’étend de 45 cm à 125 cm autour de l’individu. C’est la distance typique pour les interactions avec des amis ou des proches, mais pas les membres de la famille très intimes.

À quoi correspond la « distance intime » ?

La distance intime est la zone la plus proche, s’étendant jusqu’à 40 cm autour de soi. Elle est réservée aux contacts physiques, aux chuchotements et aux interactions avec des personnes très proches comme un partenaire ou un membre de la famille.

Les animaux aussi ont-ils une forme de proxémie ?

Oui, l’étude d’Edward T. Hall sur la proxémie est inspirée de l’éthologie, l’étude du comportement animal. Les animaux, comme les humains, ont des distances de fuite et des territoires personnels pour éviter les conflits et se protéger.

La proxémie peut-elle expliquer les difficultés d’adaptation au confinement ?

Oui. Le confinement forcé a bouleversé toutes les zones de distance définies par la proxémie. En confinant les gens dans un espace réduit, et en les coupant de leurs contacts sociaux et publics, il a créé un stress et des difficultés psychologiques liés à la violation de ces distances naturelles et culturelles.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet