La sélection naturelle est souvent considérée comme le moteur de l’évolution, mais elle n’agit pas seule. Comme tu l’expliques très bien, ce processus ne peut avoir lieu qu’en présence d’une variation génétique. C’est à partir de cette diversité que les conditions environnementales opèrent une sélection, favorisant les traits qui augmentent les chances de survie et de reproduction. Mais comment ces variations apparaissent-elles ? Quels sont les mécanismes qui produisent l’évolution des espèces ? Plongeons au cœur de ces processus fondamentaux qui façonnent la vie sur Terre.

En bref : Mécanismes de l’évolution

- L’évolution repose sur la variation génétique, qui provient des mutations et de la reproduction sexuée.

- Une mutation est la source ultime de nouveaux allèles, mais elle peut être neutre, délétère ou bénéfique.

- Une adaptation est un trait héréditaire qui améliore la survie et la reproduction d’un organisme dans son environnement.

- L’évolution divergente se produit lorsque des espèces proches évoluent différemment (ex. : les fleurs).

- L’évolution convergente se produit lorsque des espèces éloignées développent des traits similaires (ex. : les ailes).

La variation génétique, le point de départ

La sélection naturelle ne peut avoir lieu que s’il existe des variations, ou des différences, entre les individus d’une population. Il est important que ces différences aient une certaine base génétique, sinon la sélection n’entraînera pas de changement dans la génération suivante. Ceci est essentiel car les variations entre les individus peuvent être causées par des raisons non génétiques, comme le fait qu’un individu soit plus grand en raison d’une meilleure nutrition plutôt que de gènes différents.

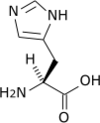

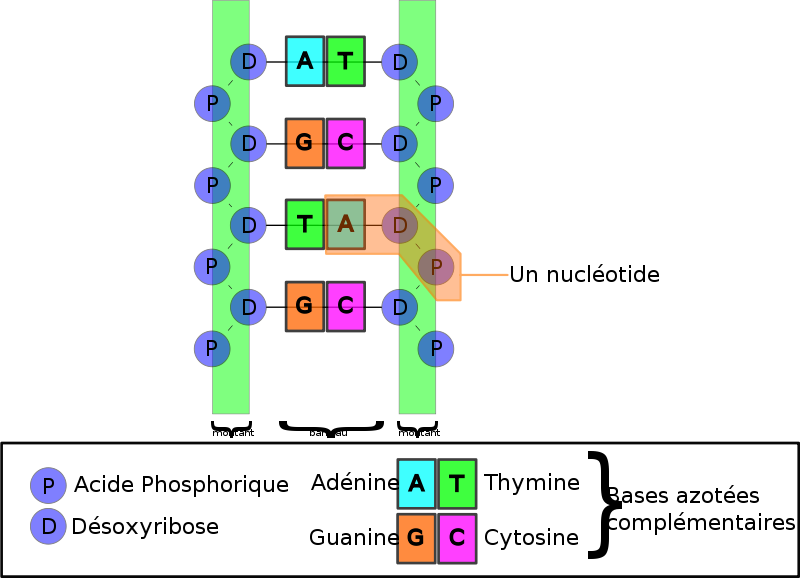

La diversité génétique au sein d’une population provient de deux mécanismes principaux : la mutation et la reproduction sexuée. La mutation génétique, un changement dans la séquence d’ADN, est la source ultime de nouveaux allèles, ou de nouvelles variations génétiques dans une population. Les changements génétiques provoqués par une mutation peuvent avoir l’une des trois conséquences suivantes :

- De nombreuses mutations n’auront aucun effet sur l’adéquation du phénotype, on parle alors de mutations neutres.

- Une mutation peut affecter le phénotype de l’organisme d’une manière qui lui confère une aptitude réduite (une probabilité de survie plus faible ou une descendance moins nombreuse).

- Une mutation peut produire un phénotype ayant un effet bénéfique sur l’aptitude. Différentes mutations auront une série d’effets sur l’aptitude d’un organisme qui les exprime dans son phénotype, allant d’un petit effet à un grand effet.

La reproduction sexuée entraîne également une diversité génétique : lorsque deux parents se reproduisent, des combinaisons uniques d’allèles s’assemblent pour produire les génotypes uniques et donc les phénotypes de chacun des descendants. Cependant, la reproduction sexuée ne peut pas conduire à de nouveaux gènes, mais fournit plutôt une nouvelle combinaison de gènes chez un individu donné.

L’adaptation : le moteur de la sélection

Un trait héréditaire qui favorise la survie et la reproduction d’un organisme dans son environnement actuel est appelé adaptation. Les scientifiques décrivent des groupes d’organismes qui s’adaptent à leur environnement lorsqu’un changement dans la gamme de variation génétique se produit au fil du temps, ce qui augmente ou maintient l’aptitude de la population à (sur)vivre (dans) son environnement.

Les pattes palmées des ornithorynques sont une adaptation pour la natation. La fourrure épaisse des léopards des neiges est une adaptation à la vie dans le froid. La vitesse rapide des guépards est une adaptation à la capture de proies. Tous ces exemples illustrent des preuves de l’évolution.

Le fait qu’un trait soit favorable ou non dépend des conditions environnementales du moment. Les mêmes caractéristiques ne sont pas toujours sélectionnées car les conditions environnementales peuvent changer. Prenons par exemple une espèce de plante qui a poussé dans un climat humide et qui n’a pas eu besoin de conserver de l’eau. Les grandes feuilles ont été sélectionnées parce qu’elles permettent à la plante d’obtenir plus d’énergie du soleil. Les grandes feuilles ont besoin de plus d’eau pour se maintenir que les petites feuilles, et l’environnement humide a fourni des conditions favorables pour soutenir les grandes feuilles. Après des milliers d’années, le climat a changé impactant la faune et la flore et la région n’avait plus d’excès d’eau. La direction de la sélection naturelle a changé, de sorte que les plantes à petites feuilles ont été sélectionnées parce que ces populations étaient capables de conserver l’eau pour survivre aux nouvelles conditions environnementales.

L’évolution divergente et convergente

L’évolution des espèces a entraîné d’énormes variations dans la forme et la fonction des organismes. Parfois, l’évolution donne naissance à des groupes d’organismes qui deviennent extrêmement différents les uns des autres. Lorsque deux espèces évoluent dans des directions différentes à partir d’un point commun, on parle d’évolution divergente. Cette évolution divergente peut être observée dans les formes des organes reproducteurs des plantes à fleurs qui partagent les mêmes anatomies de base. Cependant, ils peuvent être très différents en raison de la sélection dans différents environnements physiques et de l’adaptation à différents types de pollinisateurs.

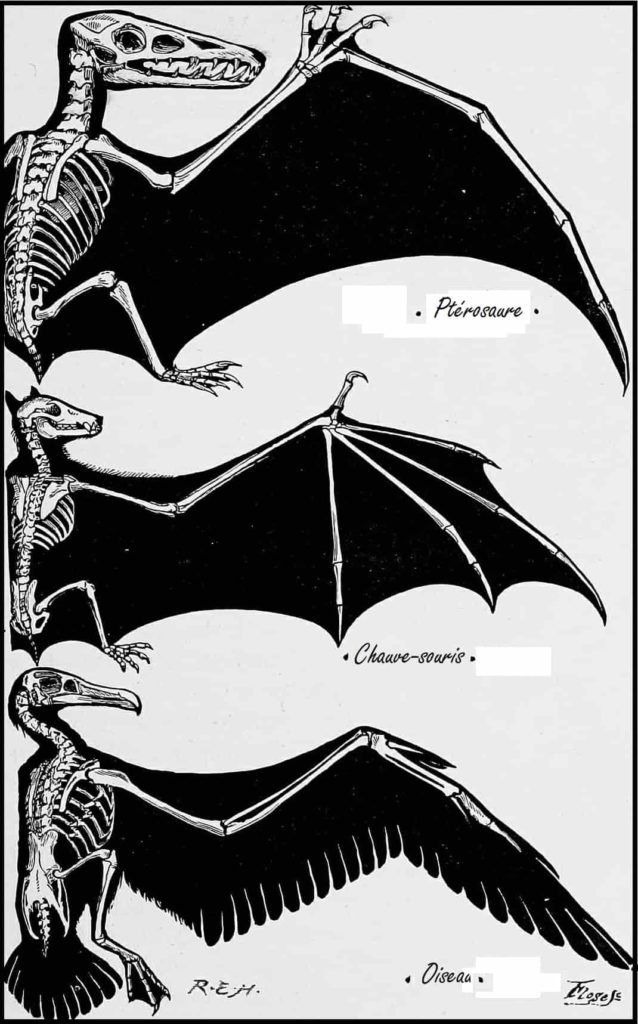

Ces structures, qui ont une origine commune mais des fonctions différentes, sont appelées organes homologues. Les ailes de la chauve-souris, le bras humain et la nageoire du cétacé en sont des exemples frappants : ils partagent une structure osseuse de base héritée d’un ancêtre commun, bien que leur fonction soit complètement différente.

Dans d’autres cas, des phénotypes similaires évoluent indépendamment chez des espèces éloignées. Par exemple, le vol a évolué chez les chauves-souris et les insectes. Ils ont tous deux des structures que nous appelons ailes, qui sont des adaptations au vol. Cependant, les ailes des chauves-souris et des insectes ont évolué à partir de structures originales très différentes. Ce phénomène s’appelle l’évolution convergente, où des traits similaires évoluent indépendamment chez des espèces qui ne partagent pas d’ascendance commune récente. Les deux espèces sont arrivées à la même fonction, le vol, mais elles l’ont fait séparément l’une de l’autre.

On parle alors d’organes analogues : ils ont des fonctions similaires (le vol), mais n’ont pas la même origine évolutive. Les ailes de l’oiseau, de la chauve-souris et de l’insecte en sont des exemples classiques. Elles servent toutes à voler, mais leur structure interne et leur développement embryonnaire sont radicalement différents.

Dessin paru dans George John Romanes, Darwin and after Darwin: An exposition of the Darwinian theory and a discussion of post-Darwinian questions – I The Darwinian theory, Londres, Longmans, 1892, p.56.

Ces changements physiques se réalisent sur de très longues périodes de temps et aident à expliquer comment l’évolution se produit. La sélection naturelle agit sur les organismes individuels, qui à leur tour peuvent façonner une espèce entière. Bien que la sélection naturelle puisse agir en une seule génération sur un individu (voir les Pinsons de Darwin), il peut falloir des milliers, voire des millions d’années pour que le génotype d’une espèce entière évolue. C’est au cours de ces longues périodes que la vie sur terre a changé et continue de changer.

Conclusion

L’évolution n’est pas un phénomène simple, mais la somme de plusieurs mécanismes interdépendants. La variation génétique, alimentée par la mutation et la reproduction sexuée, fournit la matière première. L’adaptation, façonnée par la sélection naturelle en fonction des conditions environnementales, en est le moteur. Ces processus expliquent comment des espèces proches peuvent diverger et comment des espèces éloignées peuvent converger vers des traits similaires. L’évolution est un processus continu, qui agit à la fois à l’échelle de l’individu et de l’espèce, et qui continue de façonner la biodiversité de notre planète.

FAQ : Comprendre les mécanismes de l’évolution

Qu’est-ce que la variation génétique ?

La variation génétique est la différence d’ADN entre les individus d’une population. Elle est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer.

Quelle est la source de la variation génétique ?

La source ultime de nouveaux gènes est la mutation. La reproduction sexuée crée, quant à elle, de nouvelles combinaisons de gènes déjà existants.

Qu’est-ce qu’une mutation génétique ?

Une mutation génétique est un changement aléatoire dans la séquence d’ADN. Elle peut être neutre (sans effet), délétère (négative) ou bénéfique (positive) pour l’organisme.

Qu’est-ce qu’un allèle ?

Un allèle est une version différente d’un même gène. Par exemple, le gène de la couleur des yeux peut avoir plusieurs allèles (bleu, vert, brun).

Quel est le rôle de la reproduction sexuée dans l’évolution ?

La reproduction sexuée mélange les allèles des deux parents pour créer de nouvelles combinaisons génétiques chez la descendance, augmentant ainsi la diversité génétique de la population.

Qu’est-ce que l’adaptation ?

Une adaptation est un trait héréditaire qui améliore les chances de survie et de reproduction d’un organisme dans son environnement. Exemples : la fourrure épaisse des ours polaires ou les pattes palmées des canards.

Comment l’environnement influence-t-il la sélection naturelle ?

L’environnement détermine quels traits sont avantageux. Un trait bénéfique dans un environnement peut devenir un désavantage si les conditions changent, comme le montre l’exemple des plantes à grandes feuilles dans un climat qui devient plus sec.

Quelle est la différence entre l’évolution divergente et convergente ?

L’évolution divergente décrit la séparation de deux espèces à partir d’un ancêtre commun. L’évolution convergente est le développement de traits similaires chez des espèces éloignées sans ancêtre commun récent.

Qu’est-ce qu’un organe homologue ?

Un organe homologue est une structure qui a une origine évolutive commune, mais qui a évolué pour avoir des fonctions différentes. Le bras de l’Homme, l’aile de la chauve-souris et la nageoire d’une baleine sont des homologues.

Qu’est-ce qu’un organe analogue ?

Un organe analogue est une structure qui a une fonction similaire à celle d’une autre, mais qui a une origine évolutive différente. Les ailes des insectes et celles des oiseaux sont des organes analogues car elles servent toutes deux à voler mais proviennent de structures de départ différentes.

Comment la sélection naturelle agit-elle sur le phénotype et le génotype ?

La sélection naturelle agit sur le phénotype (les caractéristiques physiques d’un individu). Cependant, ce sont les gènes (le génotype) qui sont transmis à la descendance, ce qui permet à la population d’évoluer sur le long terme.

L’évolution est-elle un processus rapide ?

L’évolution est généralement un processus lent, qui se déroule sur des milliers, voire des millions d’années. Cependant, dans certaines conditions extrêmes, la sélection naturelle peut agir sur de très courtes périodes, comme le montrent les Pinsons de Darwin.

Quelle est la différence entre une mutation et une variation génétique ?

La mutation est le changement initial dans l’ADN qui crée une nouvelle version d’un gène (un nouvel allèle). La variation génétique est le résultat global de toutes ces mutations et des nouvelles combinaisons de gènes au sein d’une population.

L’adaptation est-elle un processus conscient ?

Non, l’adaptation est un processus passif. Les organismes ne décident pas de développer un trait. Ce sont les individus porteurs de variations génétiques favorables qui ont plus de chances de survivre et de se reproduire, transmettant ainsi leur trait à la génération suivante.

Qu’est-ce que l’aptitude en biologie ?

L’aptitude (ou « fitness » en anglais) est une mesure de la capacité d’un organisme à survivre et à se reproduire dans son environnement. Les traits qui augmentent l’aptitude sont favorisés par la sélection naturelle.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet