La Révolution Française est marquée par de nombreuses réformes dont le but est de faire table rase du fonctionnement l’Ancien Régime (l’ancienne monarchie féodale).

Le gouvernement républicain cherche à instituer un nouveau système social et juridique, un nouveau système de poids et mesures (que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de système métrique, notre système de mesures), et un nouveau calendrier.

En bref : Le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire français

- Le calendrier républicain a été créé par une commission dirigée par Charles-Gilbert Romme et Fabre d’Églantine pour marquer une rupture avec l’Ancien Régime.

- Il s’articule autour de douze mois de 30 jours, divisés en trois décades de dix jours, avec des noms tirés de la nature.

- Les années sont numérotées en chiffres romains à partir du 22 septembre 1792, date de la proclamation de la République.

- Ce calendrier a également institué un temps décimal éphémère et a remplacé les fêtes catholiques par des jours de célébration laïque.

- Utilisé de 1793 à 1805, il a été officiellement aboli par Napoléon Bonaparte, avec une brève réhabilitation en 1871.

Pourquoi un nouveau calendrier apparaît-il lors de la Révolution Française ?

Dans la nostalgie de l’ancienne République romaine, les théories des Lumières sont à leur apogée, et les concepteurs des nouveaux systèmes se sont inspirés de la nature.

Les constantes naturelles, les multiples de dix et les dérivations latines et grecques anciennes constituent les socles fondamentaux à partir desquels les nouveaux systèmes sont construits.

Le nouveau calendrier est réé par une commission dirigée par l’homme politique Charles-Gilbert Romme, appuyé par Claude Joseph Ferry et Charles-François Dupuis. Ils associent à leurs travaux le chimiste Louis-Bernard Guyton de Morveau, le mathématicien et astronome Joseph-Louis Lagrange, l’astronome Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, le mathématicien Gaspard Monge, l’astronome et géographe naval Alexandre Guy Pingré, et le poète, acteur et dramaturge Fabre d’Églantine (auteur de la chanson chantée le lendemain de la prise de la Bastille, il pleut, il pleut bergère, et guillotiné en 1794), qui a imaginé le noms des mois, avec l’aide d’André Thouin, jardinier au Jardin des Plantes du Musée national d’histoire naturelle à Paris.

En tant que rapporteur de la commission, Charles-Gilbert Romme présente le nouveau calendrier à la Convention nationale le 23 septembre 1793, qui l’adopte le 24 octobre 1793.

C’est en raison de sa fonction de rapporteur de la commission que la création du calendrier républicain est attribuée à Romme.

Le calendrier est souvent appelé le « Calendrier Révolutionnaire Français » parce qu’il a été créé pendant la Révolution, mais c’est une légère erreur de nom. En effet, il y a d’abord eu un débat sur la question de savoir si le calendrier devait célébrer la Grande Révolution, qui a commencé en juillet 1789, ou la République, qui a été établie en 1792.

Immédiatement après le 14 juillet 1789, les journaux et les pamphlets ont commencé à appeler 1789 l’an I de la liberté et les années suivantes II et III.

C’est en 1792, avec le problème pratique de la datation des transactions financières, que l’assemblée législative est confrontée au problème du calendrier. À l’origine, le choix de l’époque est le 1er janvier 1789 ou le 14 juillet 1789. Après quelques hésitations, l’assemblée décide le 2 janvier 1792 que tous les documents officiels utiliseraient « l’ère de la Liberté » et que l’an IV de la Liberté commençait le 1er janvier 1792.

Cet usage a été modifié le 22 septembre 1792 lorsque la République est proclamée et que la Convention a décide que tous les documents publics seront datés de l’an I de la République française.

Le décret du 2 janvier 1793 stipule que l’an II de la République commence le 1er janvier 1793, ce qui est abrogé avec l’introduction du nouveau calendrier, qui fixe au 22 septembre 1793 le début de l’an II.

L’établissement de la République est utilisé comme date d’époque pour le calendrie ; par conséquent, le calendrier commémore la République, pas la Révolution. En France, le calendrier est appelé calendrier républicain et/ou calendrier révolutionnaire.

Les pièces de monnaie de l’époque utilisent naturellement ce calendrier. Beaucoup indiquent l’année (an) en chiffres arabes, bien que des chiffres romains aient été utilisés dans certains contextes.

La Révolution Française est généralement considérée comme ayant pris fin avec le coup d’État du 18 Brumaire de l’an VIII (9 novembre 1799), le coup d’État de Napoléon Bonaparte contre le régime constitutionnel établi du Directoire.

Le Concordat de 1801 rétablit l’Église catholique romaine comme institution officielle en France, mais pas comme religion d’État. Le Concordat prend effet à partir du dimanche de Pâques, 28 juin de l’an XI (8 avril 1802) et rétablit le nom des jours de la semaine à ceux du calendrier grégorien et fixe le dimanche comme jour officiel de repos et de célébration religieuse mais les autres spécificités du calendrier républicain comme les mois et les années demeurent.

La République Française prend fin avec le couronnement de Napoléon Ier en tant qu’empereur des Français le 11 Frimaire de l’an XIII (2 décembre 1804), mais le calendrier républicain reste encore en vigueur une année de plus. Napoléon abolit finalement le calendrier républicain le 1er janvier 1806 (le lendemain du 10 Nivôse an XIV), un peu plus de douze ans après son introduction.

Le calendrier républicain est cependant réhabilité brièvement dans le Journal Officiel durant la fin de la Commune de Paris, du 6 au 23 mai 1871 (du 16 Floréal au 3 Prairial an LXXIX).

Le fonctionnement du calendrier républicain

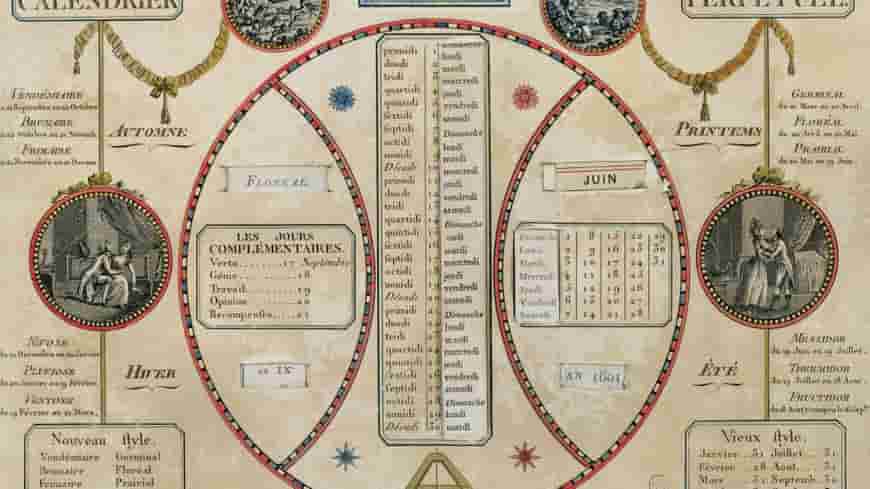

Les années sont nommées « ans » et numérotées sous forme de de chiffres romains.

La numérotation des années commence à partir du 22 Septembre 1792 qui marque le début de la République (le jour où la Première République française est proclamée, un jour après la que Convention abolit la monarchie). En conséquence, le chiffre romain I indique la première année de la République, c’est-à-dire l’année précédant l’entrée en vigueur effective du calendrier. Selon la loi, le début de chaque année est fixé à minuit.

L’année est divisée en douze mois, chacun divisé en trois semaines de dix jours appelées décades. Le dixième jour, décadi, remplace le dimanche comme jour de repos et de fête. Les cinq ou six jours supplémentaires nécessaires à l’approximation de l’année solaire ou tropicale sont placés après les mois à la fin de chaque année et appelés jours complémentaires.

Cet arrangement est une copie presque exacte du calendrier utilisé par les anciens Égyptiens, bien que dans ce cas le début de l’année était marqué par le solstice d’été plutôt que par l’équinoxe d’automne.

Chaque période de quatre ans se termine par un jour intercalaire afin que le calendrier puisse continuer à rester aligné avec le calendrier tropique (+365 jours et un quart). Ce période de quatre ans porte le nom de Franciade.

Le nom « Olympique » est proposé à l’origine mais rapidement changé en Franciade pour commémorer le fait que quatre ans de Révolution ont été nécessaires pour établir un gouvernement républicain en France.

L’année bissextile est appelée Sextile, allusion aux années bissextiles des calendriers julien et grégorien, car elle contient un sixième jour complémentaire.

Les mois du Calendrier Républicain

L’année civile républicaine commence le jour de l’équinoxe d’automne et possède douze mois de 30 jours chacun, qui dont les noms sont issus de la nature et de ses cycles, principalement en rapport avec le temps observé à Paris et en périphérie.

Automne

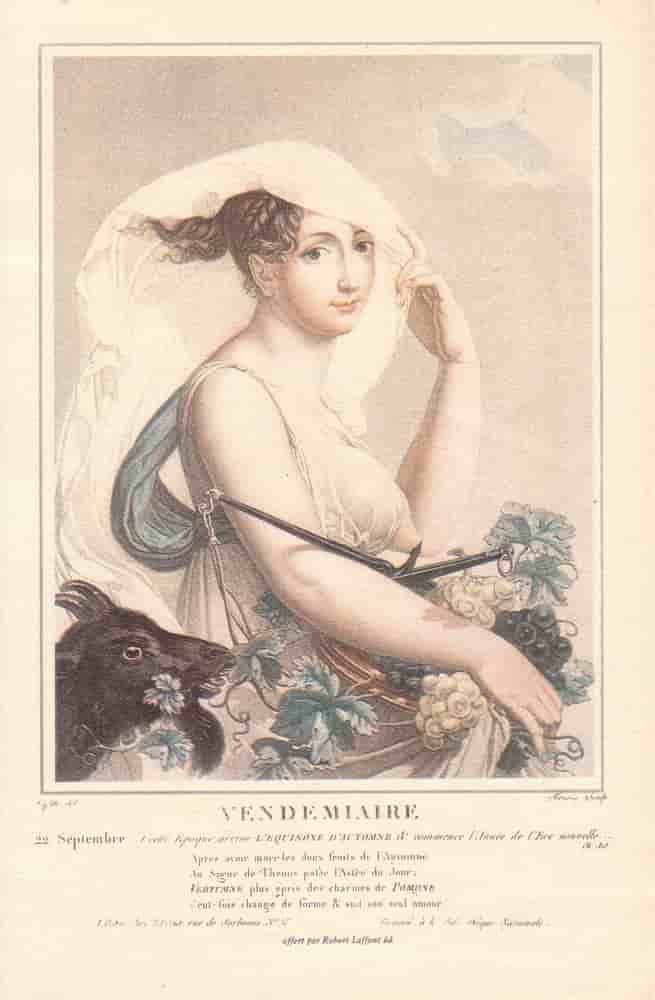

- Vendémiaire (de la vendange, dérivé du latin vindemia, « vendanges »), à partir du 22, 23 ou 24 septembre.

- Brumaire (de brume), à partir du 22, 23 ou 24 octobre

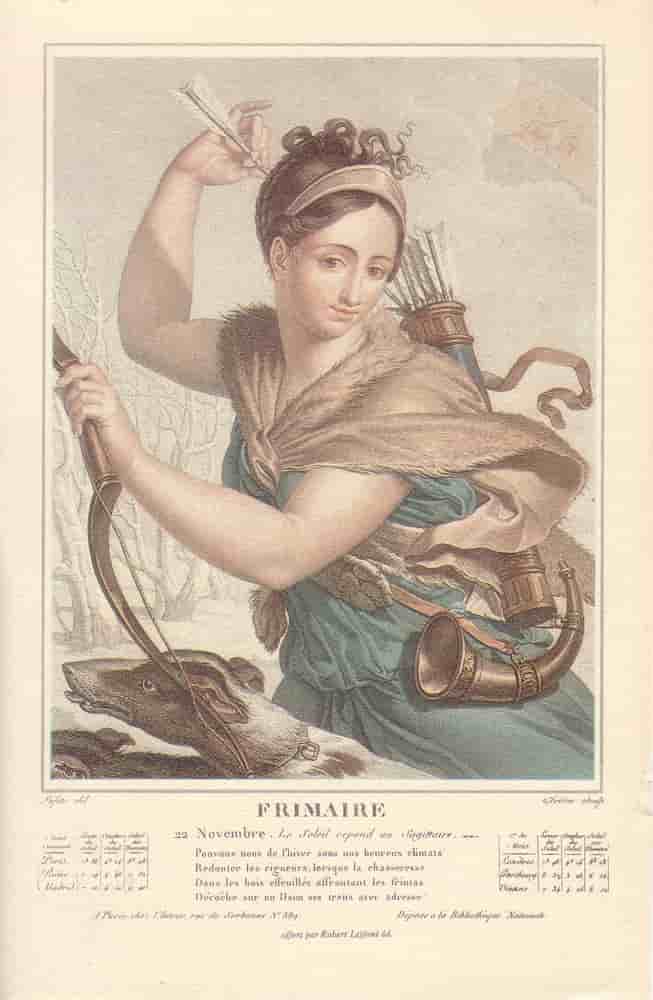

- Frimaire, (du froid) à partir des 21, 22 ou 23 novembre.

Hiver

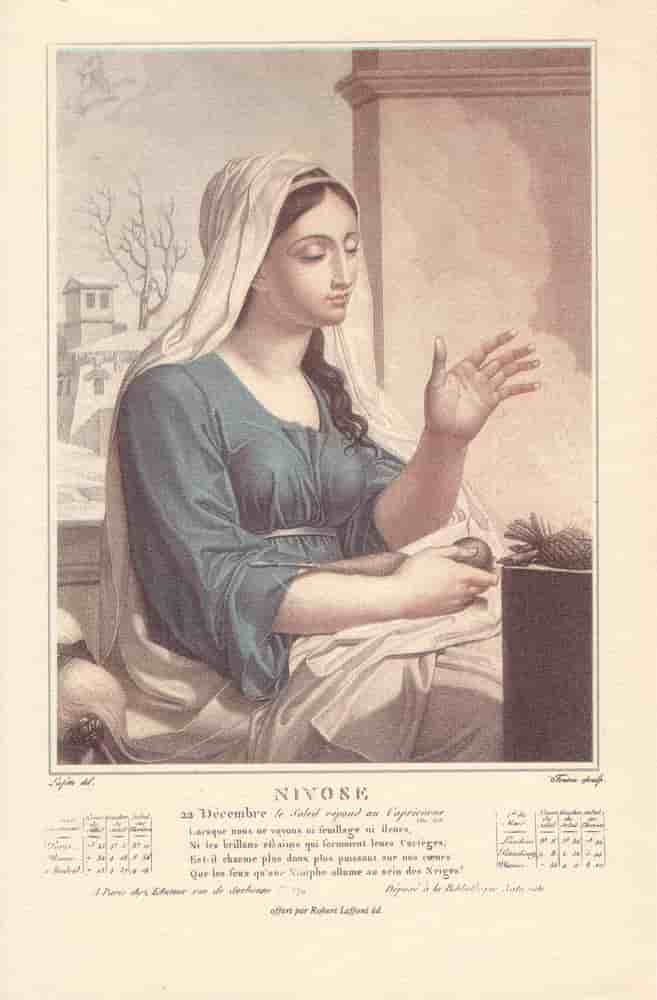

- Nivôse (de la neige, du latin nivosus, « enneigé »), à partir du 21, 22 ou 23 décembre

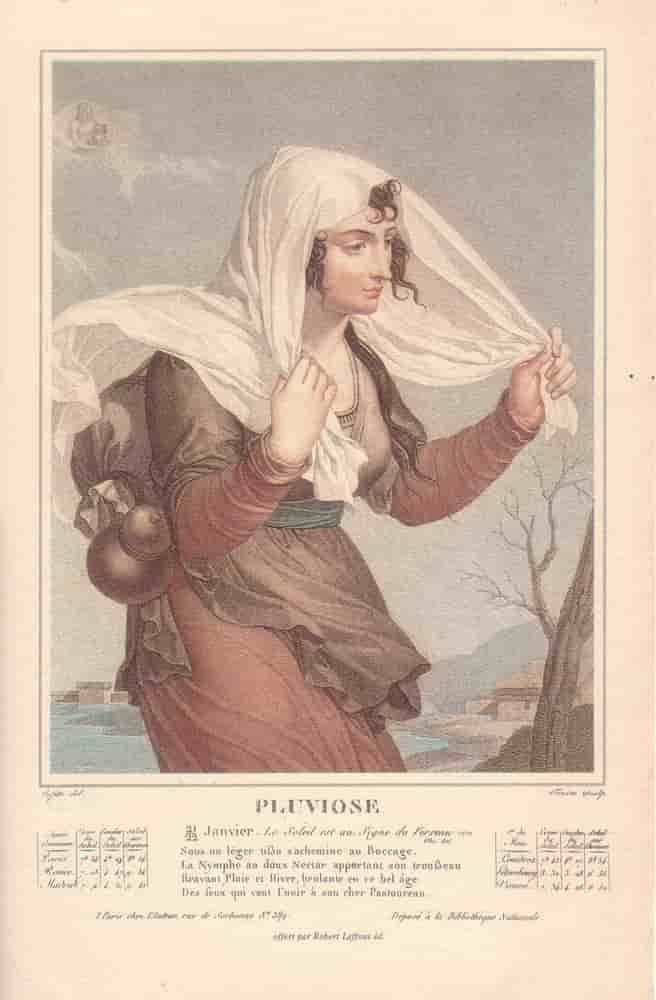

- Pluviôse (de la pluie, dérivé du latin pluvius, « pluvieux »), à partir des 20, 21 ou 22 janvier

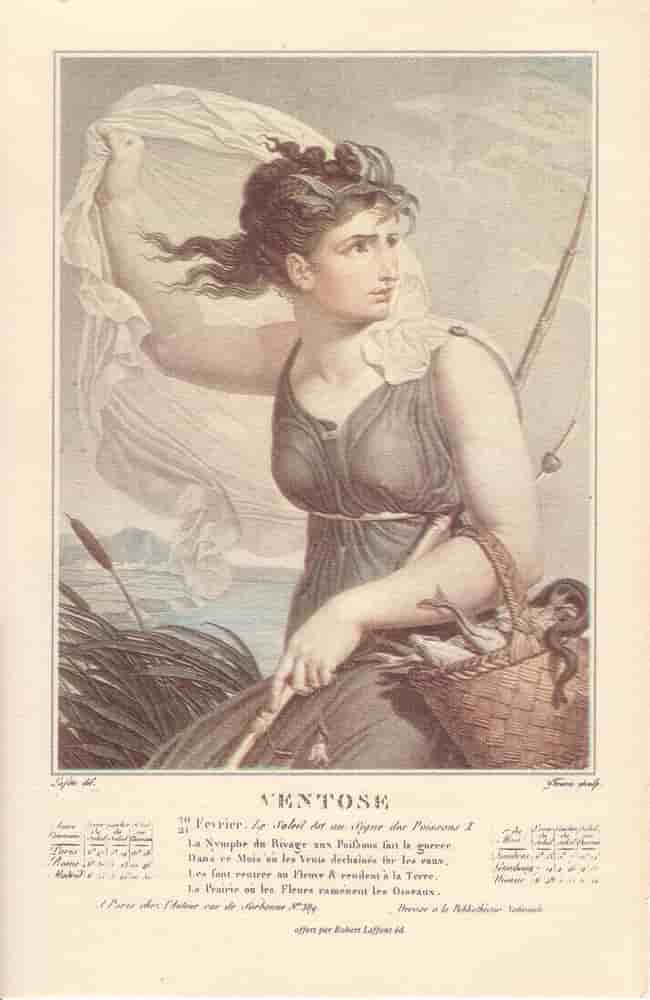

- Ventôse (du vent et des giboulées, dérivé du latin ventosus, « venteux »), à partir du 19, 20 ou 21 février

Printemps

- Germinal (de la germination), à partir du 20 ou 21 mars

- Floréal (de la floraison, dérivé du latin flos, « fleur »), à partir du 20 ou 21 avril

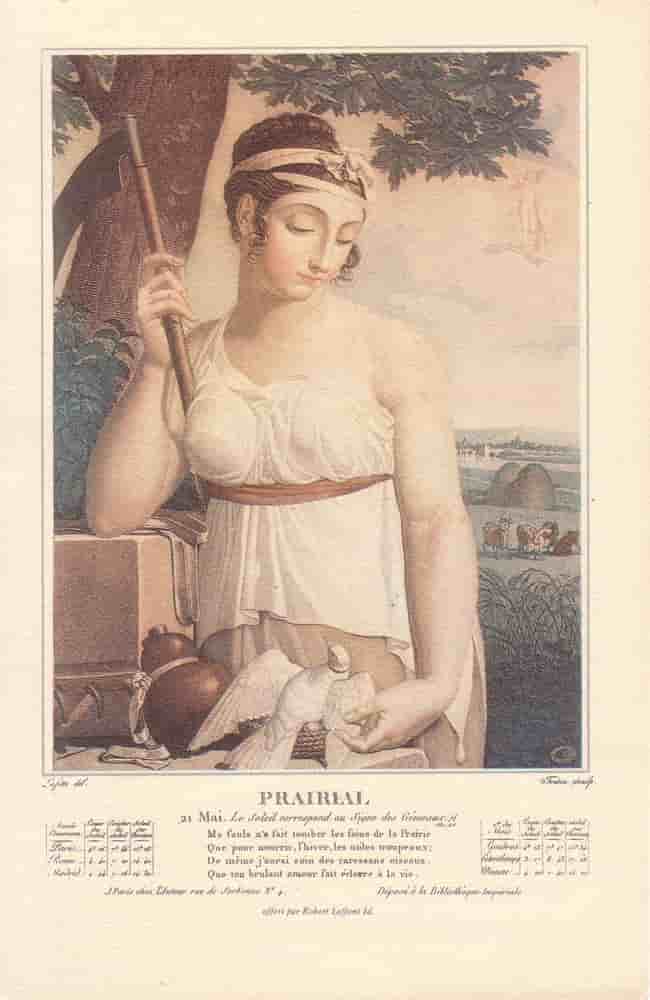

- Prairial (de la récolte des prairies), à partir du 20 ou 21 mai

Été

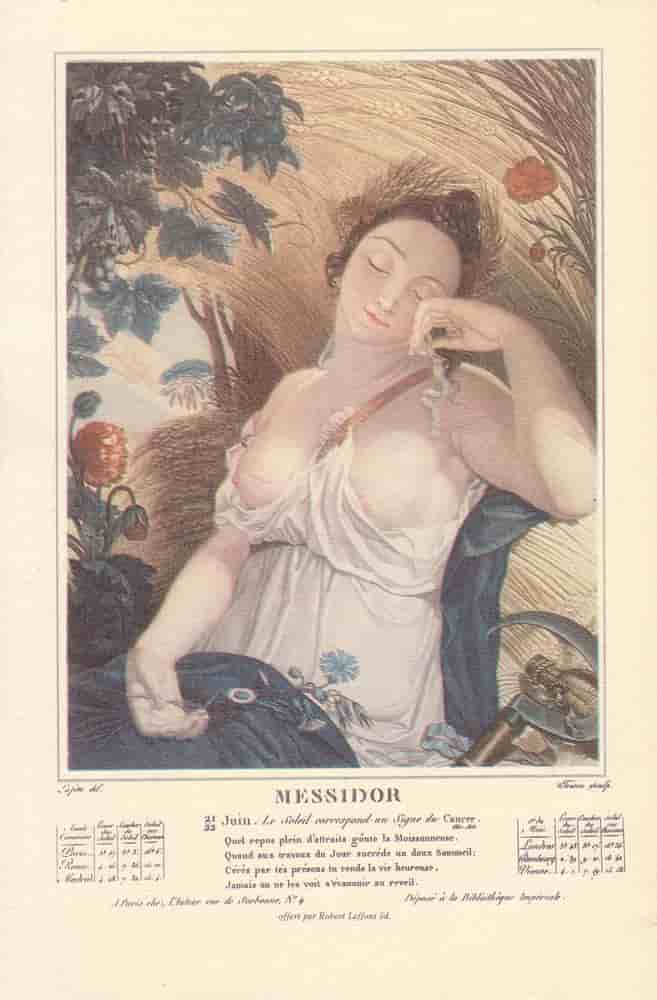

- Messidor (des moissons, du latin messis, « moisson »), à partir du 19 ou 20 juin

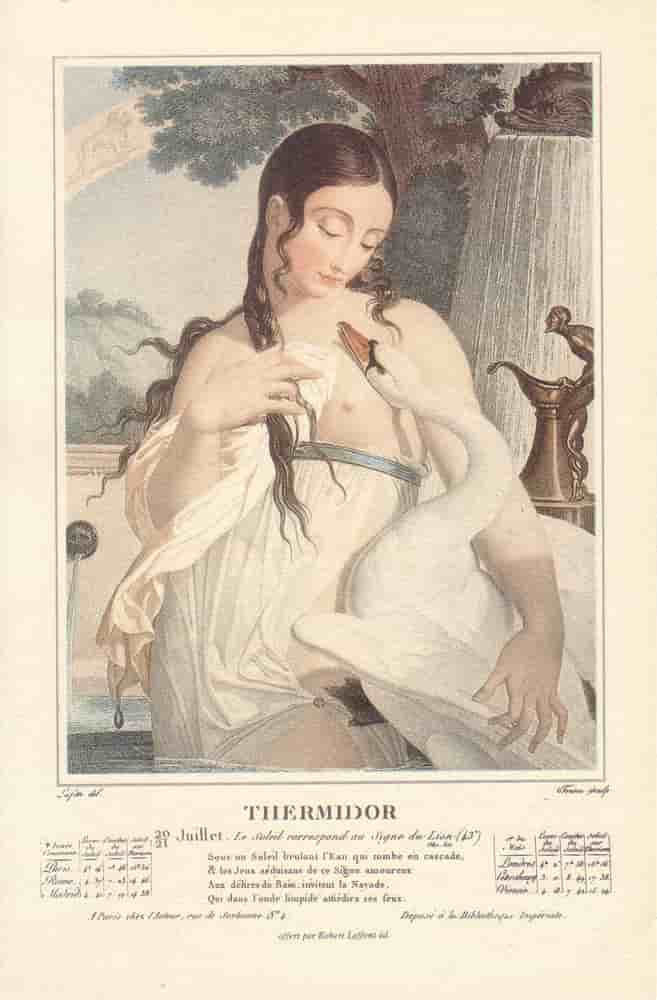

- Thermidor (ou Fervidor* en an II pour « chaud ») (du grec thermon, « chaleur estivale »), à partir du 19 ou 20 juillet

- Fructidor (des fruits, du latin fructus, « fruit »), à partir du 18 ou 19 août

La plupart des noms de mois sont de nouveaux mots inventés à partir du français, du latin ou du grec. Les terminaisons des noms sont regroupées par saison.

Dix jours par semaine

Chaque mois est divisé en trois décades ou « semaines » de dix jours chacune, nommées simplement :

- primidi (premier jour)

- duodi (deuxième jour)

- tridi (troisième jour)

- quartidi (quatrième jour)

- quintidi (cinquième jour)

- sextidi (sixième jour)

- septidi (septième jour)

- octidi (huitième jour)

- nonidi (neuvième jour)

- décadi (dixième jour)

Les décades ont été abandonnées en Floréal an X (avril 1802).

Un temps décimal

Chaque jour du Calendrier Républicain est divisé en dix heures, chaque heure en 100 minutes décimales et chaque minute décimale en 100 secondes décimales. Une heure équivaut donc à 144 minutes conventionnelles (et est plus de deux fois plus longue qu’une heure conventionnelle), une minute équivaut à 86,4 secondes conventionnelles (44 % de plus qu’une minute conventionnelle) et une seconde équivaut à 0,864 seconde conventionnelle (13,6 % de moins qu’une seconde conventionnelle).

Des horloges (dont certaines pendules avec un tic-tac différent) ont été fabriquées pour afficher ce temps décimal, mais elles n’ont pas fonctionné. L’utilisation obligatoire du temps décimal est officiellement suspendue le 7 avril 1795, bien que certaines villes continuent à utiliser le temps décimal jusqu’en 1801.

La numérotation des années dans le calendrier républicain en chiffres romains va l’encontre de cette tendance générale à la décimalisation.

Un nom pour chaque jour

L’Église catholique utilise à l’époque un calendrier des saints, qui fait porter à chaque jour de l’année le nom d’un saint associé. Pour réduire l’influence de l’Église, Fabre d’Églantine introduit un calendrier rural dans lequel chaque jour de l’année a un nom unique associé à l’économie rurale qui correspond à la période de l’année.

Chaque décadi (se terminant par 0) porte le nom d’un outil agricole.

Chaque quintidi (se terminant par 5) porte le nom d’un animal commun.

Le reste des jours porte le nom de céréales, pâturages, arbres, racines, fleurs, fruits et autres plantes, à l’exception du premier mois d’hiver, Nivôse, pendant lequel le reste des jours porte le nom des minéraux.

Les jours complémentaires

Cinq jours supplémentaires, six les années bissextiles, sont institués pour coller avec le calendrier tropique. Ces jours sont féries dans toute la France et se situent à la fin de chaque année. Ils se nomment à l’origine les sans-culottides (en références aux sans-culottes), et à partir de l’année III (1795) ils prennent le nom de jours complémentaires :

1ère journée complémentaire: la Fête de la Vertu, « Célébration de la Vertu », le 17 ou 18 septembre

2ème journée complémentaire: la Fête du Génie, « Célébration du talent », le 18 ou 19 septembre

3ème journée complémentaire: la Fête du Travail, « Célébration du travail« , le 19 ou 20 septembre

4ème journée complémentaire: la Fête de l’Opinion, « Célébration des condamnations », les 20 ou 21 septembre

5ème journée complémentaire: la Fête des Récompenses, « Célébration des Honneurs », le 21 ou 22 septembre.

6ème journée complémentaire: la Fête de la Révolution, « Célébration de la Révolution », le 22 ou 23 septembre (uniquement les années bissextiles)

Le calendrier républicain, ses mois et le nom de chaque jour

Automne

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hiver

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Printemps

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Été

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

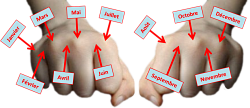

Conversion : Les clefs pour s’y retrouver

La complexité des années bissextiles et le fait que l’année républicaine ne commençait pas toujours le même jour (selon l’équinoxe d’automne) rendent une conversion parfaite complexe sans un outil spécialisé. Cependant, il est possible de comprendre les correspondances générales et d’effectuer des conversions simples de tête, en connaissant la période de l’année.

Voici un guide pour te repérer facilement entre les deux calendriers :

Correspondance des mois

Le calendrier républicain est basé sur les saisons et les cycles agricoles. Voici la correspondance approximative avec les mois de notre calendrier grégorien :

- Automne : Vendémiaire (septembre-octobre), Brumaire (octobre-novembre), Frimaire (novembre-décembre).

- Hiver : Nivôse (décembre-janvier), Pluviôse (janvier-février), Ventôse (février-mars).

- Printemps : Germinal (mars-avril), Floréal (avril-mai), Prairial (mai-juin).

- Été : Messidor (juin-juillet), Thermidor (juillet-août), Fructidor (août-septembre).

Pour convertir une date précise, le plus simple est de s’appuyer sur la date de début de l’année républicaine, fixée au 22 septembre 1792. Une fois cette référence en tête, il suffit de compter les jours pour trouver le mois et le jour républicain correspondant.

Héritage et influence du calendrier

Bien que le calendrier républicain n’ait eu qu’une existence éphémère, son impact sur la culture et le langage français perdure. Loin d’être une simple curiosité historique, il est un symbole puissant de la Révolution et de son ambition de transformer la société en profondeur.

Certains noms de mois sont entrés dans le vocabulaire courant, notamment pour évoquer des évènements historiques. L’exemple le plus célèbre est le « 18 Brumaire », qui fait référence au coup d’État de Napoléon Bonaparte et est devenu une expression pour désigner la fin abrupte d’un régime ou une prise de pouvoir fulgurante. Le terme « Thermidor » est quant à lui passé dans l’histoire pour désigner la réaction politique qui met fin à la Terreur. Ces mots, enracinés dans l’histoire, continuent de résonner bien au-delà des livres d’école.

Le calendrier républicain représente également l’esprit des Lumières : une volonté de rationaliser et de standardiser. Son organisation décimale et ses noms inspirés de la nature illustrent la croyance qu’un nouveau système, à la fois scientifique et humaniste, pouvait remplacer l’ancien ordre des choses. Son étude continue d’intéresser les historiens et les sociologues comme un exemple unique de la création d’un système temporel pour des raisons purement idéologiques, une véritable rupture avec les traditions séculaires. Le fait qu’il ait été brièvement remis en vigueur pendant la Commune de Paris en 1871 prouve que son caractère symbolique a traversé les générations, inspirant d’autres mouvements désireux de rompre avec le passé.

Conclusion

Le calendrier républicain, bien que d’une courte existence, a représenté une tentative audacieuse et symbolique d’ancrer les idéaux de la Révolution dans le quotidien des Français. En cherchant à rationaliser le temps et à le lier à la nature plutôt qu’à la religion, ses concepteurs ont créé un système qui se voulait universel et scientifique. Si la complexité de ce calendrier et l’attachement aux traditions ont finalement mené à son abandon, il demeure un témoignage fascinant de l’ingéniosité et de la volonté des révolutionnaires de construire un monde nouveau, fondé sur d’autres valeurs. Son héritage se limite aujourd’hui aux livres d’histoire, mais il continue de symboliser l’esprit radical de cette époque de grands bouleversements.

FAQ : tout savoir sur le calendrier républicain

Qu’est-ce que le calendrier républicain ?

Le calendrier républicain est un système de datation créé pendant la Révolution Française pour se détacher du calendrier grégorien et instituer de nouveaux repères liés à la nature et aux valeurs de la République.

Qui a créé le calendrier républicain ?

Il a été créé par une commission menée par l’homme politique Charles-Gilbert Romme, avec le poète Fabre d’Églantine qui a imaginé les noms des mois et des jours.

Quand a-t-il été utilisé ?

Le calendrier a été adopté le 24 octobre 1793 et est entré en vigueur le lendemain. Il a été officiellement aboli par Napoléon Ier le 1er janvier 1806.

Pourquoi est-il parfois appelé « calendrier révolutionnaire » ?

Bien qu’il commémore l’établissement de la République, il est souvent appelé « calendrier révolutionnaire » car il a été institué en pleine période de bouleversements révolutionnaires.

Comment les années étaient-elles numérotées ?

Les années étaient numérotées en chiffres romains, à partir du 22 septembre 1792, date de la proclamation de la Première République.

Combien de mois et de jours y avait-il dans une année ?

Une année comptait douze mois de 30 jours chacun, auxquels s’ajoutaient cinq ou six jours complémentaires pour se caler sur l’année solaire.

Comment les mois étaient-ils nommés ?

Les noms des mois étaient inspirés des cycles de la nature. Ils étaient regroupés par saison : automne (Vendémiaire, Brumaire, Frimaire), hiver (Nivôse, Pluviôse, Ventôse), printemps (Germinal, Floréal, Prairial) et été (Messidor, Thermidor, Fructidor).

Qu’est-ce qu’une décade ?

Une décade était une semaine de dix jours, remplaçant la semaine de sept jours du calendrier grégorien. Le dixième jour, le décadi, était un jour de repos.

Comment les jours étaient-ils nommés ?

Pour réduire l’influence religieuse, chaque jour de l’année avait un nom unique lié à l’agriculture, aux plantes, aux animaux, aux minéraux ou aux outils agricoles.

Qu’est-ce que le temps décimal ?

Le temps décimal était une division de la journée en dix heures, chaque heure en cent minutes décimales et chaque minute en cent secondes décimales. Il a été rapidement abandonné, car impopulaire.

Comment fonctionnaient les années bissextiles ?

Tous les quatre ans, une année bissextile, appelée « Sextile » et formant une « Franciade », incluait un sixième jour complémentaire.

Que sont les jours complémentaires ?

Ce sont les cinq jours ajoutés à la fin de l’année (et un sixième les années bissextiles) pour compenser les 365 jours. Ces jours étaient des fêtes nationales.

Le calendrier républicain est-il encore utilisé aujourd’hui ?

Non, il a été aboli en 1806. Il a été brièvement réhabilité de manière informelle pendant la Commune de Paris, du 6 au 23 mai 1871.

Le Concordat de 1801 a-t-il eu un impact ?

Oui, le Concordat de 1801 a rétabli les noms des jours de la semaine du calendrier grégorien et le dimanche comme jour de repos, tout en maintenant les mois et les années du calendrier républicain pour une courte période.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet