Si le chemin vers la capitale moderne du XXème siècle a été marqué par une expansion, une différenciation et une complexité considérables, il a également conduit au déclin de la centralité et de la domination traditionnelles de la capitale. Bien que les capitales contemporaines soient encore souvent des centres symboliques, politiques et économiques, une ère de grandeur semble avoir pris fin, correspondant à l’apogée perçu de l’État-nation. Un des points de rupture a certainement été le lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a renversé trois monarchies en Europe (Allemagne, Autriche-Hongrie et Russie), éliminant l’identité des capitales de Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg en tant que sièges royaux absolutistes.

Ce bouleversement politique profond a ébranlé le rôle de ces villes en tant que cœurs battants de vastes empires, les forçant à se réinventer ou à sombrer dans l’oubli. La crise de doute et de stabilité des États-nations européens après la guerre s’est reflétée dans leurs capitales, même lorsque les dictateurs ont déployé des symboles architecturaux néoclassiques pour renforcer un nationalisme militariste. La Vienne d’après-guerre ne retrouvera jamais son statut de métropole moderne et dynamique de la Fin-de-siècle. La capitale des Habsbourg sur le Danube cédera en outre son statut historique de première ville germanique à la capitale allemande sur la Sprée, Berlin. Bien que Berlin ait été glorifiée après la Première Guerre mondiale pour ses innovations culturelles et industrielles, elle n’a pas non plus pu échapper à la crise de l’après 1918 : ses 26 dernières années de capitale ont été celles d’une démocratie fragile qui est tombée en 1933 aux mains d’Adolf Hitler, annonçant la fin d’une époque pour les capitales européennes.

En bref : De la capitale traditionnelle à la vision moderniste

- La Première Guerre mondiale a marqué le déclin du statut symbolique des capitales européennes traditionnelles, notamment avec la chute de monarchies impériales.

- Paris, à l’époque d’Haussmann et de Napoléon III, est devenue le modèle par excellence de la capitale moderne du XIXème siècle.

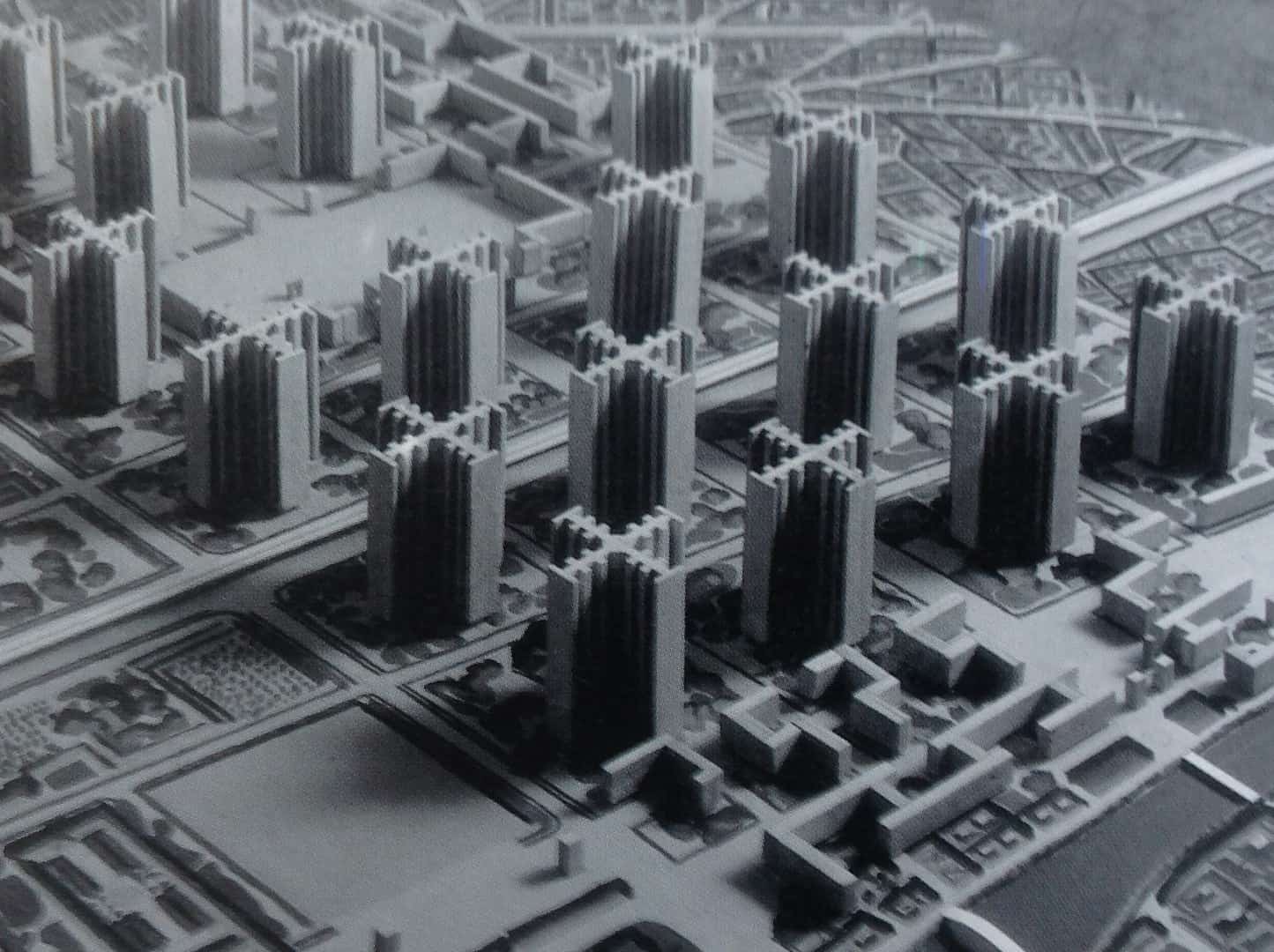

- La vision moderniste de Le Corbusier avec son « Plan Voisin » a proposé un rejet radical de cette tradition au profit d’une capitale de gratte-ciel et d’autoroutes.

- L’échec de ce projet montre l’incompatibilité entre le modernisme strict et l’idéal traditionnel de la capitale monumentale.

- Les capitales ont évolué pour devenir des centres moins symboliques et plus fonctionnels, loin de l’apogée perçue de l’État-nation.

Paris, modèle de la capitale du XIXème siècle

Pour beaucoup, Paris reste le modèle par excellence de cette époque de pointe de la capitale. Napoléon III et son préfet, le baron Haussmann, ont reconstruit Paris exactement au moment où la ville pouvait facilement être considérée comme l’incarnation de la capitale moderne. Leurs grands boulevards, parcs, et façades uniformes ont donné à la ville une structure rationnelle et une monumentalité inégalée (à la même époque où Bruxelles voûte la Senne). Les chemins de fer ont rendu la ville plus accessible, et les expositions internationales, à partir de 1855, ont montré que le gouvernement français voulait tirer pleinement parti de son potentiel économique et culturel. À partir des années 1860, d’autres capitales ont commencé à copier Paris, ou du moins à convoiter ses caractéristiques. Ce modèle restera l’exemple jusqu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’idéal du Mouvement moderne et la montée de villes comme New York déplacent le Paris d’Haussmann au profit d’une capitale faite de gratte-ciel et d’autoroutes qui pénètrent jusqu’en son cœur. Cela suggère une certaine incompatibilité entre le modernisme et l’idéal traditionnel de la capitale, un conflit qui sera mis en lumière de manière spectaculaire à Paris même.

Le modernisme et la vision de Le Corbusier

On peut considérer le plan de rénovation urbaine de Le Corbusier visant à remplacer le paysage urbain du Paris du XIXème siècle par des gratte-ciel modernistes non seulement comme un rejet du traditionnel pour le moderne, mais aussi comme un rejet de l’ancienne forme de la capitale monumentale pour un modèle émergent et séculaire de capitale. Si les tours du Corbusier dans le parc étaient des « machines pour la vie moderne », alors son plan pour Paris pouvait être considéré comme des « machines pour un gouvernement moderne », où le pouvoir s’exprimait par une croyance dans l’autorité centralisée de la rationalité technologique et administrative. En fin de compte, la vision de Le Corbusier pour la capitale française, bien qu’ambitieuse, n’était peut-être pas plus exacte que la vision de science-fiction de Jules Verne sur le Paris de 1960, écrite un siècle auparavant. L’échec des plans ambitieux de Le Corbusier suggère que si l’idéal classique de la capitale devait être remplacé, ce serait par autre chose que la grille et la boîte modernistes, un modèle plus complexe et diversifié.

Conclusion

En conclusion, les capitales, autrefois symboles de puissance impériale et de grandeur nationale, ont connu un tournant majeur au XXème siècle. L’effondrement des empires et l’essor de nouvelles idéologies ont remis en question leur statut. Si des villes comme Paris ont marqué l’apogée de l’ère des capitales monumentales, l’échec de la vision radicale de Le Corbusier a montré que l’avenir de ces villes ne pouvait pas se résumer à une simple rationalisation géométrique. Aujourd’hui, les capitales restent des centres névralgiques, mais leur identité est plus complexe et moins monolithique, s’adaptant à un monde où le pouvoir se décline sous de multiples formes et où l’information circule bien au-delà des boulevards. Elles sont devenues des villes globales, connectées et souvent polycentriques, loin de l’idéal de la capitale traditionnelle.

FAQ : tout savoir sur la transformation des capitales au XXème siècle

Pourquoi la Première Guerre mondiale a-t-elle été un point de rupture pour les capitales européennes ?

La Première Guerre mondiale a provoqué la chute de plusieurs monarchies (Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie), dont les capitales (Berlin, Vienne, Saint-Pétersbourg) étaient intimement liées à leur identité impériale. Cette fin des empires a mis en crise le rôle symbolique de ces villes en tant que sièges de pouvoir absolu, marquant le début de leur déclin.

En quoi Paris est-elle considérée comme le modèle de la capitale moderne du XIXème siècle ?

Sous l’impulsion de Napoléon III et du baron Haussmann, Paris a été profondément transformée par des travaux d’urbanisme massifs. La création de grands boulevards, de parcs et de gares a fait de Paris un centre accessible, puissant et esthétiquement cohérent, que d’autres capitales ont cherché à imiter.

Quel a été le rôle du baron Haussmann dans cette transformation ?

Le baron Haussmann, préfet de la Seine, a orchestré les vastes travaux de rénovation de Paris entre 1853 et 1870. Il a percé de larges avenues pour faciliter la circulation et les mouvements de troupes, assaini des quartiers insalubres, et a imposé une uniformité architecturale qui a donné à Paris son allure caractéristique et monumentale.

Qu’est-ce que le modernisme a voulu apporter aux capitales ?

Le modernisme, un mouvement architectural et artistique du XXème siècle, a cherché à rompre avec les styles traditionnels. Pour les capitales, il a proposé des villes fonctionnelles, rationnelles et planifiées, où les gratte-ciel et les autoroutes remplaceraient les monuments et les rues sinueuses, incarnant l’autorité technologique et administrative.

Qui est Le Corbusier et quel était son « Plan Voisin » pour Paris ?

Le Corbusier était un architecte et urbaniste suisse, figure majeure du modernisme. Son « Plan Voisin » de 1925 proposait de raser une grande partie du centre historique de Paris, sur la rive droite, pour le remplacer par 24 gratte-ciel en verre et en acier entourés d’espaces verts. Ce projet visait à réorganiser la ville selon des principes de rationalité et de fonctionnalité.

Pourquoi le « Plan Voisin » de Le Corbusier a-t-il échoué ?

Le projet était perçu comme trop radical et utopique. Il impliquait la destruction d’un patrimoine historique inestimable et ne tenait pas compte de l’identité culturelle et de la vie sociale de Paris. L’échec de ce plan montre que l’idéal de la capitale ne pouvait pas être réduit à une simple rationalisation géométrique et technologique.

Quel est le lien entre nationalisme et l’architecture des capitales ?

Les dirigeants ont souvent utilisé l’architecture et l’urbanisme pour exprimer et renforcer l’identité nationale et le pouvoir de l’État. Des monuments grandioses aux boulevards majestueux, les capitales sont devenues des scènes où s’affichait la grandeur et la stabilité de la nation, particulièrement après les bouleversements politiques.

Les capitales ont-elles encore une importance aujourd’hui ?

Oui, les capitales restent des centres névralgiques du pouvoir politique et économique. Elles abritent les institutions gouvernementales, les sièges sociaux des grandes entreprises et les centres culturels majeurs. Cependant, leur influence est désormais partagée avec d’autres « villes globales » qui ne sont pas nécessairement des capitales nationales, comme New York ou Shanghai.

Quel est le contraste entre la Vienne et le Berlin de l’après-guerre ?

Vienne a perdu son statut de centre impérial et n’a jamais retrouvé son dynamisme d’antan. Berlin, en revanche, a connu une période de renouveau culturel et intellectuel durant la République de Weimar, bien que fragile, avant de sombrer sous le nazisme, illustrant une résilience éphémère avant une chute brutale.

Le concept de capitale est-il en déclin au XXIème siècle ?

Plutôt que d’être en déclin, le concept de capitale a évolué. Les capitales ne sont plus uniquement des symboles d’autorité nationale, mais sont devenues des pôles d’influence mondiaux, souvent en concurrence ou en complémentarité avec d’autres grandes métropoles. Leur rôle est moins monolithique et plus diversifié.

En quoi une capitale diffère-t-elle des autres villes ?

Une capitale se distingue par sa fonction administrative et politique. Elle abrite les institutions centrales d’un pays. Historiquement, elle a souvent été le siège du pouvoir royal, religieux ou militaire, lui conférant une dimension symbolique et historique que d’autres villes n’ont pas forcément.

Comment les transports ont-ils influencé le développement des capitales ?

Le développement des chemins de fer et plus tard des autoroutes a facilité la circulation des personnes et des marchandises, renforçant la centralité des capitales. Elles sont devenues des carrefours logistiques et économiques, attirant les populations et les investissements, ce qui a accéléré leur croissance et leur domination.

Qu’est-ce qu’une capitale « séculaire » par opposition à une capitale « traditionnelle » ?

Une capitale traditionnelle est souvent liée à des symboles historiques, religieux ou monarchiques (ex: Paris sous les rois). Une capitale séculaire, comme celle envisagée par Le Corbusier, est conçue selon des principes rationnels, administratifs et technologiques, sans référence à une histoire ou une tradition symbolique forte.

Existe-t-il des exemples de capitales qui ont su allier tradition et modernité ?

Oui, de nombreuses capitales ont réussi à intégrer des éléments modernes à leur tissu urbain sans renoncer à leur héritage. Des villes comme Londres ou Tokyo ont su conserver leur patrimoine historique tout en s’adaptant à l’ère des gratte-ciel, des transports de masse et de la mondialisation.

En savoir plus sur les capitales

- Comment sont choisies les capitales ?

- Que représentent les capitales ?

- En quoi les capitales diffèrent-elles des autres villes ?

- Les différents types de capitales

- L’essor des capitales modernes

- Les capitales du monde

- Notre rubrique sur les capitales

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet