L’étude des documents historiques ne s’arrête pas à leur simple existence. Après s’être assuré de leur authenticité par la critique externe, l’historien doit se pencher sur leur contenu, leur crédibilité et leurs biais. C’est le rôle de la critique interne. Cette méthode rigoureuse consiste à examiner le texte « de l’intérieur » pour en comprendre les intentions cachées, les erreurs éventuelles et les motivations de l’auteur. Du choix des mots à la fiabilité des chiffres, chaque détail compte pour reconstituer une histoire fidèle à la réalité, sans tomber dans le piège de l’anachronisme ou de l’interprétation abusive.

En bref : Qu’est-ce que la critique historique interne ?

- La critique interne évalue la crédibilité d’un document historique, pas sa matérialité.

- Elle exige une lecture intégrale du document, dans sa langue originale, pour éviter les erreurs de traduction et de contexte.

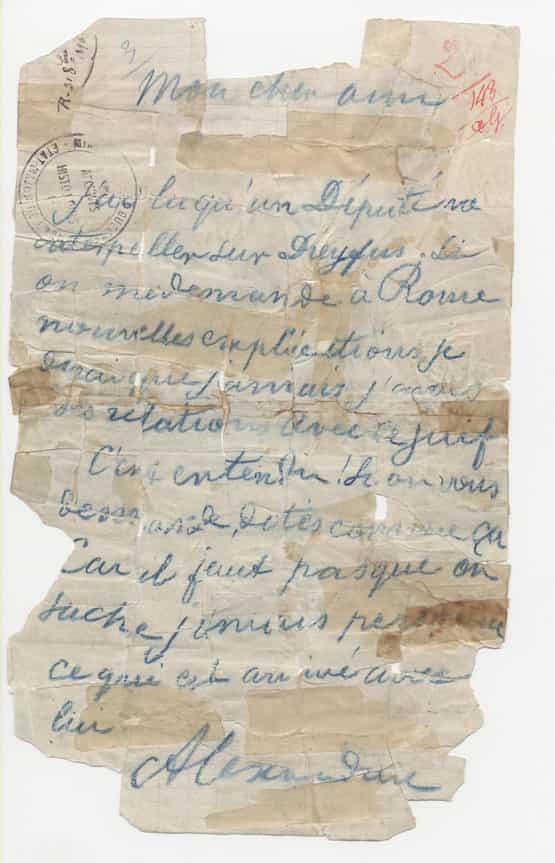

- Elle interroge le témoignage de l’auteur en posant des questions sur ses motivations, son objectivité et son éventuelle manipulation.

- Elle incite à recouper les sources et à analyser les contradictions entre les témoignages.

- Elle étudie la fiabilité des chiffres et des statistiques, souvent sujets à l’approximation ou à la manipulation.

La critique interne touche à la crédibilité du document et non plus à sa véracité comme dans le cadre de la critique externe. Ce qui importe dans la critique interne est le contenu du document et savoir ce qu’il renseigne en faisant attention à ne pas tomber dans l’écueil de l’anachronisme. Il s’agit aussi d’une question de bon sens. Il est évident qu’un document se lit dans la totalité. Un extrait sorti de son contexte peut être totalement fallacieux et il est facile de faire dire à un extrait quelque chose de différent (voire le contraire !) de ce qu’il raconte.

L’importance de la langue originale et du contexte

Dans la mesure du possible, il faut recourir au texte en langue originale. Le traducteur, aussi diligent soit-il, fait toujours des jeux d’interprétations. Il existe des jeux de mots, des jeux de sonorités qui ne sont pas traduisibles. Il y a des connotations ou des mots qui évoquent des choses dans une langue qui ne sont pas possibles ou pensables dans une autre. Il y a des mots dont la traduction même pose problème.

Par exemple, en latin, le mot servus est utilisé pour dire esclave (quelqu’un qui n’a aucun droit) mais c’est le mot médiéval qui est traduit par le mot serf or celui-ci jouit de nombreux droits. Le mot villa est un bâtiment dans le monde romain, un domaine dans le monde médiéval, une ville dans le monde des temps modernes et une maison trois ou quatre façades de nos jours. Un dernier exemple, plus trivial, observé dans la littérature d’Horreur contemporaine : Dans le livre Duma Key, Stephen King énumère une série de choses et ponctue par fucking River Phoenix. Le traducteur écrit : « cette putain de rivière de phénix » or, Stephen King fait référence à l’acteur River Phoenix. La traduction dans ce cas-ci illustre une méconnaissance et une erreur d’interprétation. Si elle existe en littérature, elle existe aussi dans le cadre de la traduction de sources primaires ou d’ouvrages scientifiques.

Les mots changent de sens à mesure où la langue évolue. L’évolution du français est un exemple parlant. Le vieux français ou l’ancien français n’a plus le même sens aujourd’hui qu’à l’époque. C’est également le cas de l’anglais et de l’anglicisme. Des mots français sont calqués sur l’anglais mais ils ne disent pas la même chose qu’en anglais. Pire, il existe une substitution de termes francophones qui existent mais qui sont remplacés par des anglicismes !

Certains mots étaient péjoratifs mais ne le sont plus. Un exemple est la compilation : en français correct, c’est un terme péjoratif qui désigne un ouvrage sans intérêt qui réunit des extraits. Aujourd’hui, une compilation est un argument vendeur.

Il faut lire le texte dans sa version originale en évitant tout anachronisme, c’est-à-dire qu’il convient de le repositionner dans le contexte de l’époque. Nombre de choses qui n’étaient pas choquantes le sont devenues et inversement.

Que vaut un témoignage ?

Il convient de questionner en permanence l’objectivité du document, dans quelles mesures il est à prendre avec honnêteté ou doit-il être préalablement soumis à des questions. La critique méthodique du XVIIIème siècle pose un certain nombre de questions qui sont toujours la base de la critique interne actuelle :

- L’auteur a-t-il intérêt à mentir ?

- L’auteur a-t-il de la sympathie/antipathie pour le sujet ?

- L’auteur reproduit-il quelque chose qu’il croit vrai ?

- L’auteur cherche-t-il à plaire ?

- L’auteur est-il lui-même abusé ?

Ces questions de base interrogent l’honnêteté de la démarche ou simplement de son objectivité. Rien n’est plus labile que la mémoire. Elle induit une relecture sélective sans qu’il y ait intérêt de mentir.

Recouper les informations et gérer le silence

Il faut toujours essayer de trouver le plus d’éléments possibles qui permettent d’éliminer ce qui est de l’ordre de l’interpolation morale ou de la scorie. Dans tous les cas polémiques, il est indispensable d’opposer celui qui est pour et celui qui est contre en exercice de méthodes. Par exemple dans le cas de la colonisation, il ne faut pas s’attendre à une convergence de dires entre le missionnaire et celui qui vit dans un village pris. Il y a des volontés de mettre en évidence des faits ou non. Il faut se demander où sont les intérêts de chacun. Il faut constater les contradictions, inutile de gommer un des deux témoignages.

Il existe de nombreux cas où il n’existe pas de trace en Histoire, cela s’appelle le silence. Le silence peut être volontaire ou non et dans les deux cas il indique une information intéressante. Dans d’autres cas, seulement un témoignage existe. Il faut dès lors se poser la question de la pertinence, de la rationalité du témoignage et du contexte dans lequel il a été produit.

Un cas notable est celui de Clovis. L’histoire de Clovis (v. 466-511) est connue par un nombre limité de sources et l’essentiel de sa biographie provient d’un seul chroniqueur : Grégoire de Tours (v. 538-39 – 594). Grégoire de Tours vit durant la seconde moitié du VIème siècle, soit pratiquement un siècle après les évènements. Grégoire de Tours est un aristocrate gallo-romain, engagé dans une certaine idéologie, il écrit une vie de Clovis et le décrit comme élu de Dieu. Grégoire donne des « coups de pouce » chronologiques afin de faire coller au mieux la biographie avec son caractère sacré. Nous savons, du reste, que Grégoire de Tours a eu accès aux archives et à des témoins directs qui ont connu Clovis, notamment sa veuve Clotilde. L’histoire de Clovis est un fait historique, mais un fait historique raconté par un seul témoin dont on connaît les biais et qu’il faut prendre avec nuance et c’est là tout le travail de l’historien : en fonction de la crédibilité donnée à un document, à un témoignage, il construit une Histoire différente et ne peut dévoiler une vérité absolue.

Comment faire face aux lacunes de l’Histoire ?

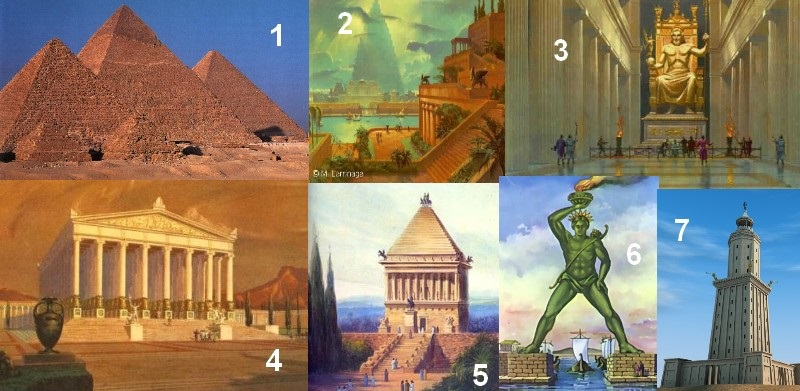

Lorsque des informations manquent, les historiens peuvent utiliser d’autres méthodes pour combler les lacunes :

- La déduction (conjonctures) : Partir d’un point connu pour émettre des hypothèses sur le déroulement des événements, tout en sachant qu’elles ne seront jamais des certitudes.

- Les analogies (comparaisons) : Définir une situation inconnue par rapport à une situation jugée similaire. Cette méthode, utilisée en préhistoire en s’appuyant sur les sociétés traditionnelles, est problématique car elle suppose que les sociétés n’ont pas évolué.

- La méthodologie rétrospective : Partir de la situation actuelle et remonter le temps étape par étape, comme le font les historiens du paysage.

Les chiffres et les nombres

Les chiffres et les nombres ont un aspect rassurant, mais il convient de ne pas les prendre comme acquis. Ils peuvent être faux ou être le résultat d’une interprétation abusive. Un exemple notable est l’estimation de la population du Congo en 1885 par l’explorateur Stanley à 43 millions d’habitants, un chiffre qui s’est avéré largement surestimé mais qui a ensuite été utilisé pour fonder des accusations d’extermination de la population par les colons.

Il existe aussi des chiffres bien fondés mais qui sont utilisés pour dire des choses qu’ils ne peuvent pas dire. C’est en particulier le cas des recensements et des sondages. La réponse est très souvent fonction de la question posée. Un exemple est l’inventaire de la société au XIXème siècle en Belgique, où le mode de calcul a faussement gonflé le nombre de femmes exerçant des professions libérales en incluant les femmes appartenant à des ordres religieux. Le travail de l’historien est de remettre ces chiffres en perspective et de les recontextualiser, sans prendre parti.

Conclusion

La critique interne est complémentaire à la critique externe. Elle détermine la crédibilité d’un document ou d’un témoignage. Elle permet d’évaluer dans quelle mesure les informations identifiées dans le document sont ou peuvent être exactes. La critique interne permet de circonscrire le contexte de production du document, son but, ses conséquences, sa représentation et son influence dans l’Histoire et dans le temps. C’est un exercice de prudence et de bon sens qui aide l’historien à se rapprocher de la réalité sans prétendre atteindre une vérité absolue.

FAQ : tout savoir sur la critique historique interne

Quelle est la différence entre la critique interne et la critique externe ?

La critique externe s’attache à la matérialité du document (son authenticité, sa date, sa provenance), tandis que la critique interne se concentre sur sa crédibilité, en analysant son contenu et les intentions de son auteur.

Pourquoi est-il important de lire un document en langue originale ?

Les traductions peuvent comporter des erreurs d’interprétation, des pertes de sens ou de jeux de mots. Lire le document dans sa langue originale permet de saisir toutes les nuances et d’éviter les anachronismes linguistiques.

Qu’est-ce que l’anachronisme en histoire ?

L’anachronisme est le fait d’utiliser des concepts, des mots ou des idées de notre époque pour analyser un document ou un événement du passé. La critique interne exige de se replacer dans le contexte mental et culturel de l’époque du document.

Comment évaluer la crédibilité d’un témoignage ?

Il faut se poser des questions sur les motivations de l’auteur : a-t-il un intérêt à mentir ? Est-il biaisé ? Se trompe-t-il lui-même ? La meilleure approche est de recouper les témoignages de plusieurs sources indépendantes.

Que faire en cas de témoignage unique ou de silence des sources ?

Lorsque l’on a un seul témoignage ou l’absence totale de sources, il faut le signaler. L’historien doit alors émettre des hypothèses en précisant qu’elles ne sont pas des certitudes. Le silence lui-même peut être une information pertinente.

Comment les historiens gèrent-ils les lacunes de l’histoire ?

Ils utilisent la déduction (formulation d’hypothèses), l’analogie (comparaison avec des situations similaires) et la méthodologie rétrospective (remonter le temps depuis le présent) pour combler les vides, en précisant toujours qu’il s’agit de méthodes et non de vérités absolues.

Les chiffres et les sondages sont-ils fiables en histoire ?

Les chiffres doivent être traités avec prudence. Ils peuvent être le résultat d’approximations non scientifiques ou d’une mauvaise interprétation. L’historien doit toujours s’interroger sur l’origine du chiffre, sa méthode de calcul et l’intention derrière sa publication.

Pourquoi la mémoire n’est-elle pas une source fiable ?

La mémoire est subjective et sélective. Elle peut déformer les faits sans intention de mentir. Pour un historien, un témoignage oral est une source qui doit être vérifiée et comparée avec d’autres sources écrites ou archéologiques.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet