Il est nécessaire de plonger dans l’historiographie, la manière dont est écrite l’histoire, pour comprendre dans un premier temps comment la Première Guerre Mondiale a été déclenchée : quelles en sont les causes ?

Jusque dans les années 1950-1960, l’Histoire rendait l’Allemagne seule responsable de la Guerre. Les écrits se tournaient alors vers une histoire déterministe et morale.

À partir des années 1970, une autre perspective est envisagée : celle de l’école des Annales. La Guerre 14-18 est pensée en termes de causes structurelles, conjoncturelles et d’un déclencheur : l’assassinat le 28 juin 1914 d’un Archiduc par un nationaliste serbe.

Les causes structurelles mettent en évidence la structure, l’organisation profonde de la société, des institutions et les rapports de force entre les États. Ces causes sont souvent déterminées et relativement constantes sur une longue période.

Les causes conjoncturelles rassemblent les événements qui dépendent du contexte immédiat et de conditions variables. Ces causes sont plus ponctuelles et peuvent changer rapidement.

Cette manière d’appréhender l’histoire nous renvoie à l’article dédié à la Guerre de Cent Ans, un parallélisme est facile à réaliser : les causes structurelles de la Guerre de Cent Ans trouvent leur origine dans les relations féodo-vassaliques, dans l’institutionnalisation de la succession sous couvert du droit salique, dans la répartition et le découpage des territoires ou encore dans les jeux d’influence qui font partie des codes de l’époque; les causes conjoncturelles trouvent leur existence dans les conflits plus ponctuels, tels le problème de la laine anglaise, des droits de navigation, ou encore de la volonté des pays de s’étendre; le déclencheur, quant à lui, est l’élément qui met le feu aux poudres: lorsqu’Edouard III revendique le trône et réfute les règles de succession.

Dans le cadre de la Première Guerre Mondiale, la situation est très complexe. Aussi, nous allons subdiviser la présentation de ses causes selon le côté structurel et conjoncturel.

En Bref : Les clés pour comprendre le déclenchement de la Première Guerre Mondiale

- Historiographie : D’une Allemagne unique responsable (avant 60s) aux causes multiples (après 70s).

- Causes Structurelles : Nationalisme agressif, tensions au sein des empires multinationaux (Autriche-Hongrie, Ottoman, Russe).

- Causes Conjoncturelles : Alliances militaires rigides (Triple-Entente vs. Triple-Alliance) et course aux armements.

- Déclencheur : L’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914.

- Réaction en chaîne : L’ultimatum de l’Autriche-Hongrie à la Serbie, les mobilisations et les déclarations de guerre successives.

- Un conflit mondial : Implication des colonies et des civils, transformant radicalement les sociétés et les méthodes de guerre.

Causes structurelles : Les racines profondes du conflit

Nous nous intéresserons particulièrement à l’émergence d’une doctrine : le nationalisme, plus précisément le nationalisme agressif et aux situations des empires tels l’Autriche-Hongrie, l’Empire Ottoman ou encore Russe, et à la situation de l’Allemagne.

L’Autriche-Hongrie : Un empire sous tension

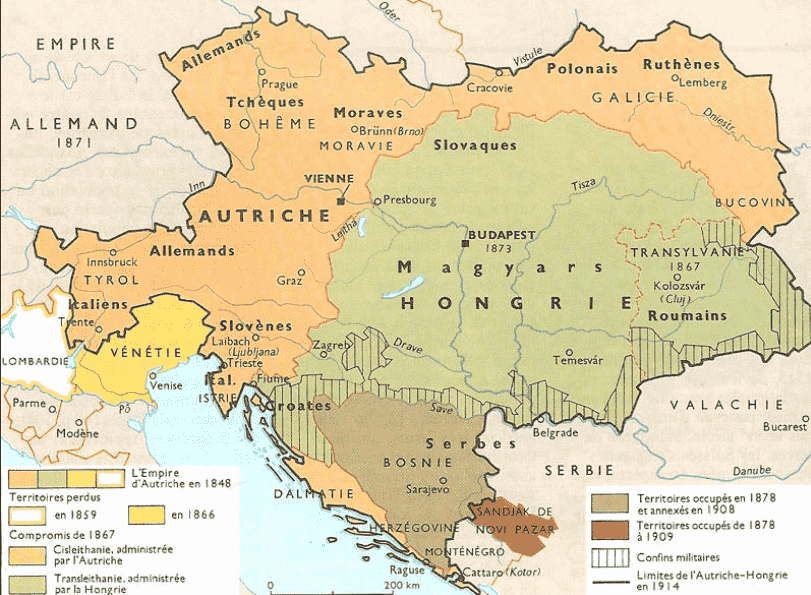

Cet Empire d’Europe Centrale, à la veille du conflit en 1914, comprenait la Tchéquie, la Slovaquie, l’Autriche, la Hongrie, la Croatie, le Nord-Ouest de la Bosnie, le Sud de la Pologne et la moitié de la Roumanie située au Nord-Ouest.

Bien que dominé par les Autrichiens, l’Empire était composé d’une mosaïque de minorités (Tchèques, Slovaques, Hongrois, Slovènes, etc.) dont certaines étaient soumises à une germanisation forcée à l’école.

De nombreux attentats, assortis d’une propagande anti-germanique et anti-germanisation, étaient perpétrés depuis la fin du XIXe siècle sur le territoire Austro-hongrois par des nationalistes serbes. Ces nationalistes s’inscrivaient dans un courant politique nommé le panslavisme. À l’instar du pangermanisme, l’idée du panslavisme était de réunir au sein d’un même État, d’un même Empire, tous les Slaves. Les Yougoslaves, littéralement Slaves du Sud, étaient soutenus par la Russie. Dans ce contexte de tensions, l’Autriche-Hongrie n’était pas opposée à l’idée d’une guerre contre les Serbes.

L’Empire Ottoman : « L’Homme malade de l’Europe »

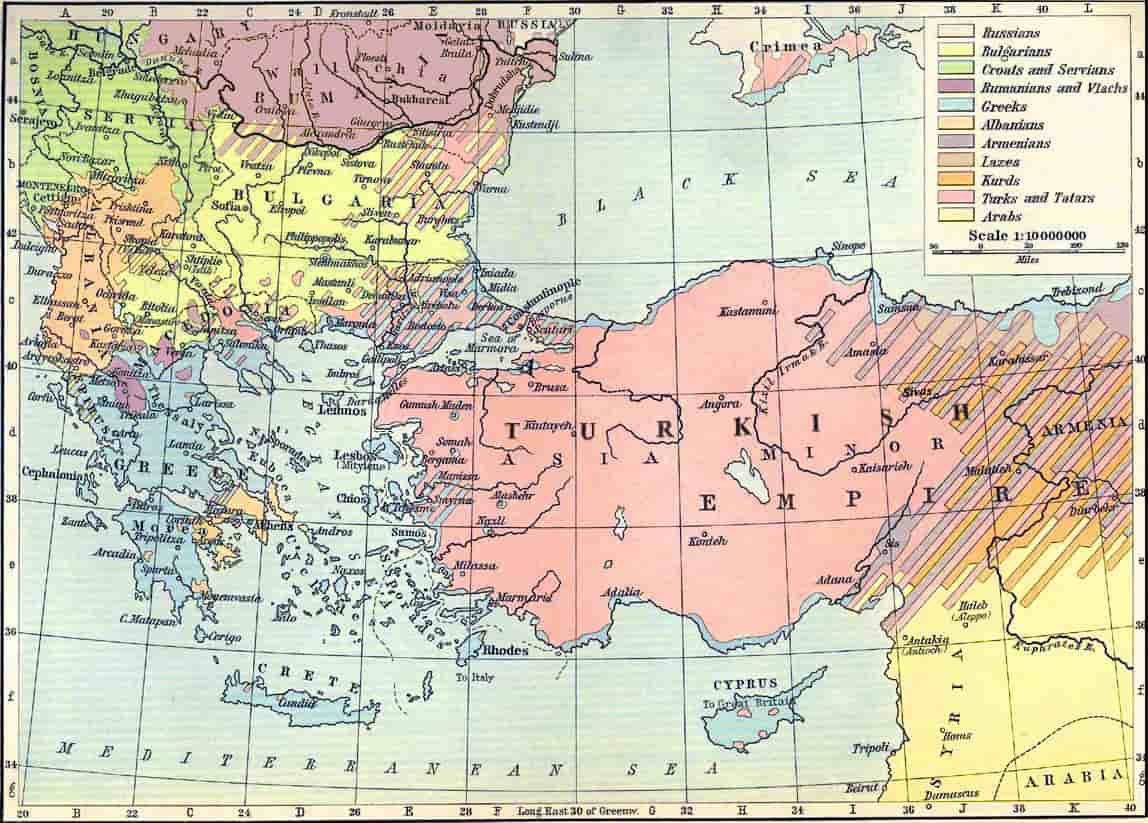

Cet Empire détenait une grande partie des territoires du Sud-Est de l’Europe, également composés de populations slaves. L’Empire Ottoman était au bord de l’implosion, sa faiblesse administrative et une bureaucratisation quasi inexistante reflétaient de graves problèmes de gestion interne.

Surnommé « l’Homme malade de l’Europe », l’Empire Ottoman posait de nombreux problèmes à son Sultan qui ne parvenait pas à administrer efficacement ses territoires, souvent difficiles d’accès et aux voies de communication peu développées. Pour tenter de résoudre ce problème, les Allemands furent appelés en renfort et la construction d’une ligne de chemin de fer, Berlin-Bagdad, fut entreprise en 1903 (et ne sera achevée qu’en 1940 !).

De nombreuses minorités vivaient au sein de l’Empire Ottoman et étaient sévèrement réprimées par des politiques très dures.

La Russie : Puissance en mutation et panslavisme

L’Empire Russe possédait de vastes territoires en Europe, comme le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Finlande. Il étendait également sa zone d’influence en soutenant les Slaves du Sud de l’Europe (Yougoslave signifie « Slave du Sud ») dans le cadre du panslavisme.

Au XIXe siècle, sur le plan économique et politique, la Russie accusait un bon train de retard sur ses voisins et rivaux. Il s’agissait d’un territoire majoritairement rural où l’industrialisation ne s’était pas encore implantée solidement. Le servage y était d’ailleurs pratiqué jusqu’en 1861 ! L’agriculture était menée de façon traditionnelle, avec peu de mécanisation.

La Russie commença à rattraper son retard à partir des années 1880, entrant progressivement dans l’ère industrielle. Il fallut une trentaine d’années pour que le pays, à travers de grands travaux comme le Transsibérien ou l’exploitation de ressources (acier, fer, charbon), devienne une puissance économique importante sur l’échiquier mondial.

La vie politique russe se caractérisait par une toute-puissance aristocratique gravitant autour du Tsar, Nicolas II (1894-1917). Le Tsar, jeune et peu préoccupé par la politique sociale, restait enfermé dans son monde. En 1905, il subit la défaite de la guerre russo-japonaise ainsi que ses conséquences : « l’homme blanc » perdait pour la première fois un conflit face à un peuple de couleur. Le crédit du Tsar baissa parmi la population et ses propres conseillers. Pour masquer les problèmes internes, Nicolas II développa la colonisation en Sibérie et s’entoura de généraux prêts à en découdre.

Les nationalismes : De la générosité à l’agressivité

La compréhension du nationalisme agressif est essentielle pour cerner les affrontements et les oppositions que vivaient les nations européennes avant la Première Guerre mondiale.

Le nationalisme, issu de la Révolution Française, peut être pensé à l’origine comme un nationalisme plutôt généreux. Durant le XIXe siècle, néanmoins, il se droitise. À partir de 1850, les États s’inscrivent dans une phase de colonisation portée par un nationalisme de puissance : des compagnies s’enrichissent au nom des États… et pas toujours à leur bénéfice !

Durant le XIXe siècle, de nombreux peuples furent littéralement spoliés par les puissances européennes et le Japon. Les États « éclatés », jonglant avec différentes populations et ethnies, se retrouvèrent fragilisés face à des États plus stables, exacerbés par un nationalisme qui reposait sur des théories biologiques, de suprématie raciale, etc.

Ces nationalismes, que l’on peut qualifier d’agressifs, ne sont pas une exportation ou une invention purement européenne ; ils existaient aussi en Asie, en Amérique, voire en Afrique. Ils se définissaient et se redéfinissaient dans un contexte d’internationalisation croissante des échanges économiques et financiers. Il est toutefois possible pour des États de développer un nationalisme sans être industrialisé.

Dans ce contexte, il y eut une construction d’identité nationale très forte entre 1780 et 1860. À partir de 1860 et jusqu’à 1910, les appareils d’État reprirent ces idées et en firent des outils de conquête. D’ailleurs, des sentiments nationalistes naquirent dans les pays colonisés en réaction à la présence étrangère, par exemple suite à la conquête post-1789.

Fondamentalement, il est possible de dresser une classification des nationalismes :

- Le patriotisme traditionnel qui animait l’Angleterre, la France, le Japon, et certaines parties de l’Inde.

- Le nationalisme créé par les États, comme le « Royaume des Belges ».

- Un nationalisme d’ensemble, présent dans des États plus vastes et « mixtes » culturellement comme la Russie, la Chine, l’Autriche-Hongrie, ou l’Empire Ottoman.

À partir des années 1860, une crise éclata dans ces grands ensembles. Les empires Austro-hongrois et Ottoman furent mis en balance parce que les différentes ethnies et religions qui les composaient affirmaient leur nationalisme, et le pouvoir central affaibli ne pouvait pas en favoriser l’une ou l’autre.

Un dilemme structurel se posait donc entre l’État-nation et la défense d’un État nationaliste, chauvin et racisé.

La question juive et l’antisémitisme grandissant

S’il peut être tentant d’attribuer à Hitler la montée de l’antisémitisme durant l’entre-deux-guerres, les racines de cette question sont à chercher du côté des politiques menées en France et en Allemagne, notamment, durant la seconde moitié du XIXe siècle.

Jusqu’en 1860, dans les deux sociétés, une tendance nette se dessinait : celle de l’assimilation des Juifs. Les mariages mixtes étaient fréquents et ne posaient aucun problème. À partir des années 1860, un glissement s’opéra dans la manière de concevoir le nationalisme et la modernité : la doxa (l’opinion dominante) était à l’ultranationalisme qui diabolise ce qui n’est pas national.

Dans les pays germaniques naquit un mouvement pangermanique, un mouvement qui portait en lui le rejet des individus non assimilables à la nation. Ces thèses nationalistes, bien que présentes de manière embryonnaire dès le début du XIXe siècle, éclosent réellement à l’aube du XXe siècle. Elles prônaient notamment l’unification des peuples allemands (Grossdeutschland, la Grande Allemagne) qui se trouvaient disséminés dans l’Empire et au-delà des frontières, ainsi que la suprématie du peuple allemand en mettant en avant son rayonnement culturel et une certaine idée de hiérarchie raciale.

En somme : De très vives tensions existaient au sein des grands empires, exacerbées par des nationalismes de plus en plus agressifs, et plusieurs d’entre eux étaient à deux doigts d’éclater à la veille du conflit.

Causes conjoncturelles : La poudrière européenne

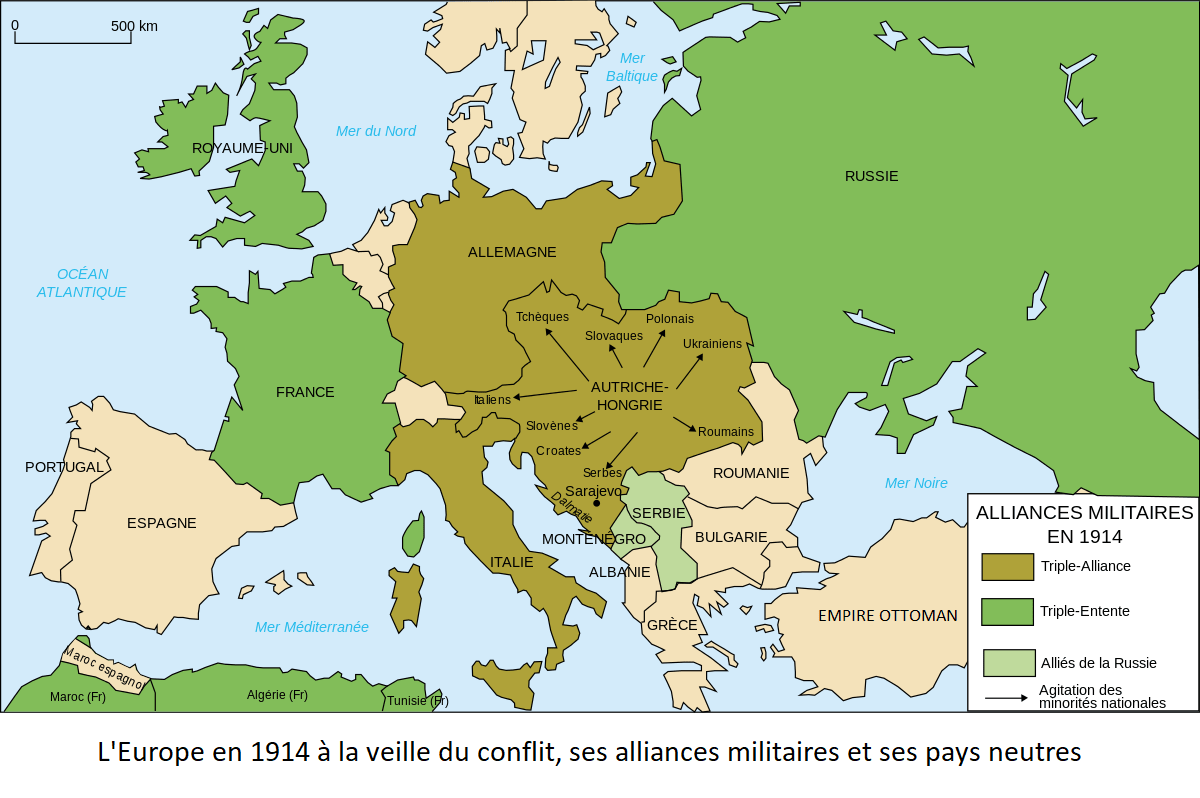

D’un point de vue plus ponctuel, l’échiquier européen se profilait autour de deux blocs antagonistes basés sur des alliances militaires défensives secrètes : la Triple-Entente et la Triple-Alliance ou Triplice.

Ces alliances et les tensions sous-jacentes constituaient un terreau plus que favorable à l’explosion d’un conflit généralisé.

La Course aux armements

Parallèlement à la formation de blocs d’alliances, la fin du XIXe et le début du XXe siècle furent marqués par une intense course aux armements. Chaque grande puissance européenne augmentait considérablement ses dépenses militaires et modernisait ses forces armées, dans une logique de dissuasion qui, paradoxalement, augmentait la méfiance et la probabilité d’un conflit. La production d’armements, l’agrandissement des flottes navales (notamment entre le Royaume-Uni et l’Allemagne) et le développement de nouvelles technologies militaires créaient un climat de tension permanente et une anticipation de la guerre.

Le déclencheur et la cascade chronologique des événements

Ce qui mit le feu aux poudres fut l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, et de son épouse Sophie de Hohenberg.

Le 28 juin 1914, à Sarajevo en Bosnie, un nationaliste serbe (yougoslave), Gavrilo Princip, assassina l’archiduc et son épouse. Ce prétexte fut idéal pour l’Autriche-Hongrie qui nourrissait une forte hostilité à l’égard des Yougoslaves et notamment de la Serbie. L’Autriche-Hongrie adressa donc un ultimatum à la Serbie le 23 juillet, imposant notamment aux Serbes d’accepter la présence de la police austro-hongroise pour enquêter sur l’assassinat de leur archiduc.

Les Serbes refusèrent ce point et décrétèrent la mobilisation générale le 25 juillet. Le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie leur déclara la guerre.

C’est à ce moment que le système des alliances entra en action :

- Le 29 juillet, la Russie décréta la mobilisation d’une partie de son armée pour venir en aide aux Slaves du Sud, de Serbie.

- Le 29 juillet également, l’Autriche-Hongrie décréta la mobilisation générale.

- L’Allemagne, alliée de l’Autriche-Hongrie, posa des conditions : la Russie devait démobiliser ses troupes et la France, alliée de la Russie (Triple-Entente), devait prendre une position publique.

La tension était à son comble.

- Le 1er août, l’Allemagne déclara la guerre à la Russie.

- Le 2 août, l’Allemagne marcha sur le Luxembourg (neutre) et somma la Belgique (neutre également) de laisser passer ses troupes.

- Le 3 août, l’Allemagne déclara la guerre à la France.

- L’Italie choisit de se désengager du conflit : bien que membre de la Triplice, elle se déclara neutre. Elle changea d’alliance et rejoignit les Alliés en 1915.

- Le gouvernement belge et son roi Albert Ier rejetèrent l’injonction allemande. Le 4 août, l’Allemagne envahit la Belgique qui, en résistant, ralentit la progression allemande pendant près de deux semaines.

- Ce même jour, le Royaume-Uni entra en guerre suite à l’invasion de la Belgique et du Luxembourg, garantissant leur neutralité.

Au 23 août 1914, sept pays européens étaient en guerre : le Royaume-Uni, la France, la Serbie, la Russie, la Belgique, rejoints par le Japon, contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, rejoints par l’Empire Ottoman.

Les États-Unis d’Amérique n’entrèrent pas directement en guerre, fidèles à leur principe de non-intervention, mais fournirent une aide humanitaire et militaire (matériel) aux Alliés. Ils entrèrent en guerre en 1917.

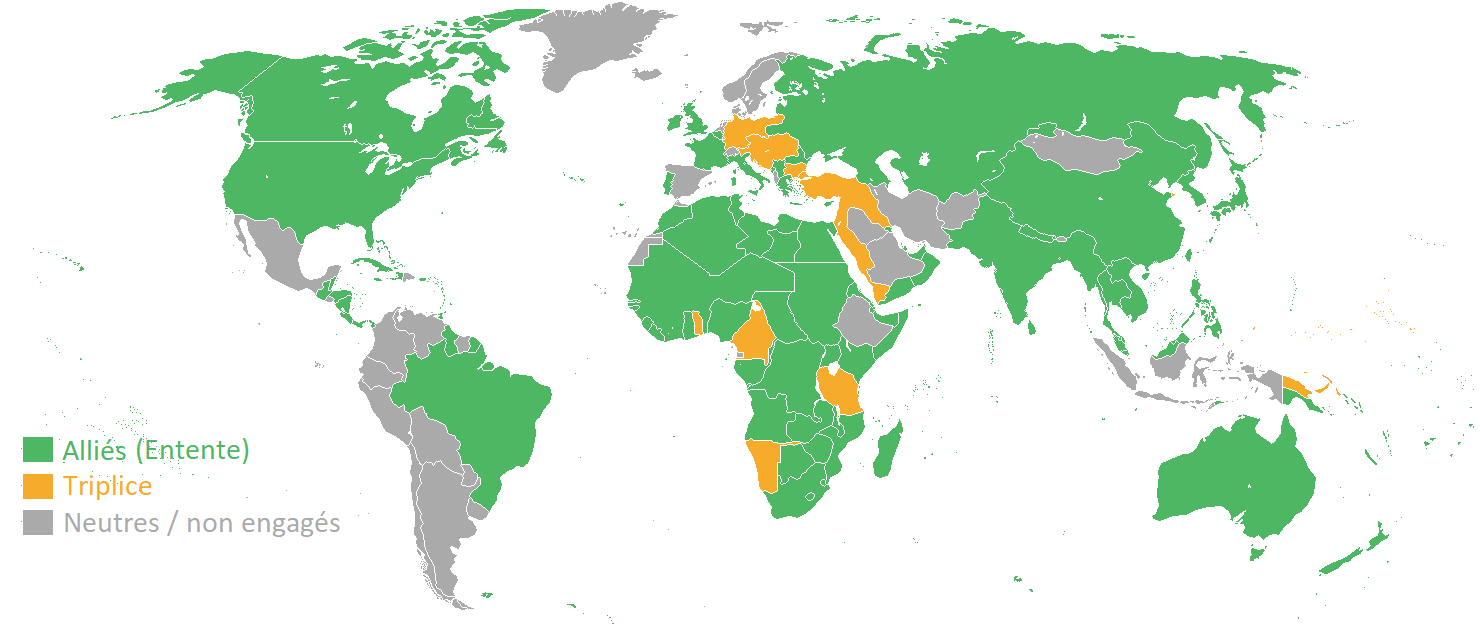

En 1917, trois ans après le début du conflit, les pays et leurs colonies impliqués dans la guerre étaient les suivants :

Un conflit mondial qui a changé le visage de la société et la manière de faire la guerre

Comme nous l’avons vu, c’est pratiquement l’intégralité du globe qui participa de près ou de loin à ce conflit, ce qui constitua une première dans l’Histoire de l’humanité. Non seulement les États et leurs colonies s’impliquèrent de manière généralisée dans la guerre, mais cette dernière n’était plus le « privilège » des militaires.

Les populations furent touchées, impliquées, mobilisées et y prirent part (de gré ou de force). À l’issue de la Guerre, le paysage de l’Europe fut redessiné et le visage des sociétés profondément changé.

L’implication des civils, et notamment des femmes, dans l’effort de guerre, ouvrit la porte à de nouveaux droits : suffrage universel (masculin et éligibilité des femmes) dès 1919 en Belgique, allocation de chômage en Angleterre, projet de loi sur la journée de 8 heures en France, ébauche de l’émancipation de la femme, etc.

La Guerre resta omniprésente dans les esprits, notamment par la présence de dizaines, de centaines de milliers de « gueules cassées », soldats et invalides de guerre qui continuèrent à vivre au sein de la population. Le recul démographique important dû à la Guerre, se traduisant par une baisse de la natalité, fut renforcé par la Grippe Espagnole de 1918 qui fit près de 50 millions de morts dans le monde.

Il y eut un fossé générationnel entre les personnes âgées (les « gérontes ») au pouvoir et la nouvelle génération. Les idéologies politiques se dessinèrent dans le monde, suite à la Guerre et à la Révolution Russe de 1917, entre socialisme, fascisme et communisme.

Ces conséquences ouvrirent la vingtaine d’années de l’ « entre-deux-guerres », une période marquée par des progrès sociaux et économiques, les Années folles, l’électroménager dans les foyers, mais aussi la Grande Dépression, la montée des fascismes et la constitution de blocs antagonistes qui séparèrent la Première Guerre Mondiale de la Seconde.

Tableau comparatif : Les causes de la Première Guerre Mondiale en un coup d’œil

| Type de Cause | Explication | Exemples concrets |

|---|---|---|

| Causes Structurelles | Facteurs profonds et constants liés à l’organisation des sociétés et aux relations internationales sur le long terme. |

|

| Causes Conjoncturelles | Événements spécifiques et tensions immédiates dépendant du contexte du moment. |

|

| Déclencheur | L’étincelle qui met le feu aux poudres, l’événement précis qui déclenche la réaction en chaîne. |

|

Questions fréquentes sur les causes de la Première Guerre mondiale (FAQ)

Quelle est la cause principale de la Première Guerre mondiale ?

L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche-Hongrie en juin 1914 est l’élément déclencheur, mais la guerre résulte d’un enchevêtrement de causes profondes, tant structurelles (nationalismes, crises impériales) que conjoncturelles (alliances, course aux armements).

Pourquoi l’assassinat de François-Ferdinand a-t-il déclenché la guerre ?

Cet attentat, perpétré par un nationaliste serbe, a servi de prétexte à l’Autriche-Hongrie pour déclarer la guerre à la Serbie. Ce conflit localisé a ensuite entraîné une réaction en chaîne entre les grandes puissances européennes, liées par des alliances militaires rigides qui ont transformé la crise en conflit généralisé.

Quel rôle ont joué les alliances militaires ?

Les alliances (Triple-Entente : France, Royaume-Uni, Russie ; Triple-Alliance : Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) ont agi comme un mécanisme d’engrenage. L’agression contre un membre entraînait l’entrée en guerre de ses alliés, transformant un conflit bilatéral en une conflagration continentale puis mondiale.

Comment le nationalisme a-t-il contribué à la guerre ?

Le nationalisme exacerbé, souvent agressif et fondé sur des idées de supériorité raciale ou culturelle, a renforcé les tensions entre nations et empires. Dans les Balkans notamment, les aspirations nationales des Slaves entraient en conflit direct avec le maintien de l’ordre impérial austro-hongrois et ottoman.

Qu’est-ce que la course aux armements ?

C’est une période de forte augmentation des dépenses militaires et du développement de nouvelles armes par les grandes puissances européennes (notamment l’Allemagne et le Royaume-Uni pour leur flotte navale). Cette course a créé un climat de méfiance mutuelle et a rendu la guerre plus probable et plus dévastatrice.

L’impérialisme a-t-il joué un rôle ?

Oui, les rivalités coloniales et la compétition pour l’accès aux ressources et aux marchés mondiaux, en particulier entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont accentué les tensions internationales à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Chaque empire cherchait à étendre sa sphère d’influence.

Quels pays faisaient partie de la Triple-Entente ?

La France, le Royaume-Uni et la Russie formaient la Triple-Entente, une alliance militaire défensive destinée à contrer la puissance de la Triple-Alliance.

Quels pays formaient la Triple-Alliance ?

L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie composaient cette alliance. Il est important de noter que l’Italie resta neutre au début de la guerre avant de changer de camp et de rejoindre les Alliés en 1915.

Quelle est la situation dans les Balkans avant 1914 ?

Les Balkans étaient une région extrêmement instable, surnommée la « poudrière de l’Europe ». Elle était marquée par les guerres balkaniques récentes (1912-1913) et les tensions aiguës entre les nationalismes slaves (serbes en particulier), l’expansionnisme austro-hongrois et le déclin de l’Empire Ottoman.

Pourquoi l’Allemagne est-elle souvent tenue pour responsable ?

L’Allemagne est accusée par une partie de l’historiographie d’avoir soutenu aveuglément l’Autriche-Hongrie et d’avoir adopté une stratégie militaire agressive (Plan Schlieffen) fondée sur une idée de guerre préventive, contribuant ainsi à l’escalade du conflit. Cependant, les historiens modernes tendent à souligner une responsabilité partagée.

Quel était le plan Schlieffen ?

C’était un plan militaire allemand, élaboré avant la guerre, visant à envahir la France rapidement par la Belgique neutre pour éviter une guerre sur deux fronts (contre la France et la Russie simultanément). Sa mise en œuvre a directement conduit à l’invasion de la Belgique et donc à l’entrée en guerre du Royaume-Uni.

Comment les empires coloniaux ont-ils été impliqués ?

Les puissances européennes ont massivement mobilisé les ressources humaines et matérielles de leurs colonies. Des millions de soldats coloniaux venus d’Afrique, d’Asie et d’Océanie ont combattu sur les fronts européens et ailleurs, transformant ainsi un conflit européen en une véritable guerre mondiale.

Quel rôle a joué la propagande ?

La propagande a été un outil essentiel pour les gouvernements belligérants. Elle a servi à galvaniser les opinions publiques, à justifier l’entrée en guerre, à diaboliser l’ennemi et à maintenir le moral des troupes et de la population, contribuant ainsi à l’acceptation massive et durable du conflit.

La Première Guerre mondiale était-elle évitable ?

La plupart des historiens s’accordent à dire qu’une succession de décisions politiques mal calculées et une incapacité à désamorcer la crise ont mené à l’embrasement. Bien que les tensions aient été extrêmes, des alternatives diplomatiques existaient, rendant la guerre non inévitable, mais le résultat d’un cumul de facteurs.

En quoi la Première Guerre mondiale a-t-elle été une guerre « moderne » ?

Elle fut marquée par l’utilisation massive de technologies nouvelles (artillerie lourde, mitrailleuses, gaz de combat, chars d’assaut, avions), la mobilisation totale des sociétés (économies de guerre, femmes au travail) et une guerre de tranchées inédite par son ampleur et sa mortalité. C’était un conflit industriel et total.

Conclusion

La Première Guerre mondiale, loin d’être le simple résultat de l’assassinat d’un archiduc, est l’aboutissement complexe d’un siècle de profondes transformations et de tensions accumulées. Cet événement tragique a agi comme le détonateur d’une poudrière façonnée par des nationalismes agressifs, la fragilité d’empires multinationaux, une course effrénée aux armements et un réseau d’alliances militaires défensives. La cascade de mobilisations et de déclarations de guerre qui a suivi l’attentat de Sarajevo témoigne de la rigidité d’un système international incapable de contenir la crise.

Ce « conflit mondial » a non seulement redessiné les frontières de l’Europe, mais a surtout bouleversé les sociétés de fond en comble. En mobilisant des millions de soldats (y compris des colonies) et en impliquant massivement les civils, elle a ouvert la voie à des changements sociaux majeurs, tout en laissant des cicatrices profondes dans les paysages et les mémoires. La Grande Guerre, par son ampleur inédite et ses conséquences durables, a non seulement pavé le chemin vers la Seconde Guerre mondiale, mais a fondamentalement altéré la manière de concevoir la guerre, la paix et l’organisation du monde.

- Les 5 sens : organes et récepteurs en chiffres - 4 décembre 2025

- Agoraphobie et ochlophobie - 4 décembre 2025

- Pourquoi la transpiration sent-elle ? - 4 décembre 2025

Pour la carte d’en haut, L’Italie est juste au côté de l’Entente en 1914 et c’est qu’après, qu’elle est des pays de l’entente.

J’ai appris cela en Histoire !