Pour écrire une histoire rigoureuse, l’historien doit se montrer digne d’un détective, capable de démêler le vrai du faux. C’est le rôle des deux types de critique historique : la critique interne et la critique externe. Si la première s’attache à l’interprétation du contenu, la seconde se concentre sur les aspects extérieurs d’un document pour en déterminer la validité. Qui en est l’auteur ? Quand a-t-il été produit ? Est-il un original ou une copie ? Autant de questions essentielles pour garantir la solidité du travail historique.

En bref : Qu’est-ce que la critique historique externe ?

- La critique externe est l’analyse d’un document pour en vérifier l’authenticité et le replacer dans son contexte.

- Elle consiste à se poser des questions fondamentales : qui est l’auteur, quand le document a-t-il été produit et est-il original ou une copie ?

- Un document falsifié est également une source intéressante, car il révèle des informations sur l’intention du faussaire.

- Des disciplines, appelées sciences auxiliaires de l’histoire, comme la paléographie ou la diplomatique, aident à authentifier les documents.

- L’historien doit faire la différence entre la notion de document vrai (conforme à la réalité) et de document authentique (reconnu par une autorité).

La critique externe ou la critique de véracité est la critique que l’on peut faire de l’extérieur du document et en posant des questions qui ne forcent pas à entrer dans le fond de la matière décrite ou représentée. Ce sont les questions qui touchent à l’aspect extérieur, à sa forme. Elles consistent à replacer un document dans son contexte.

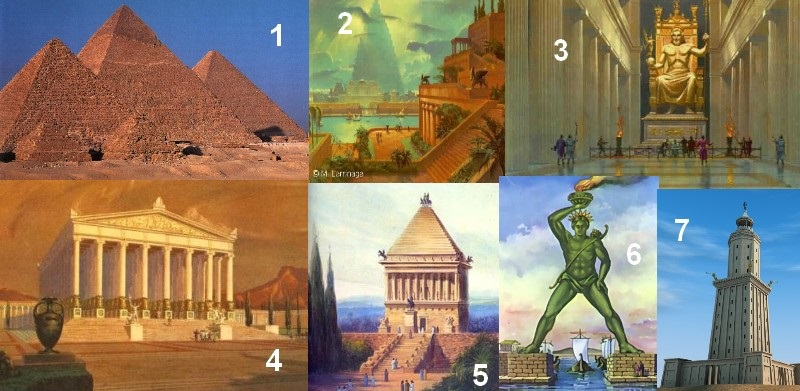

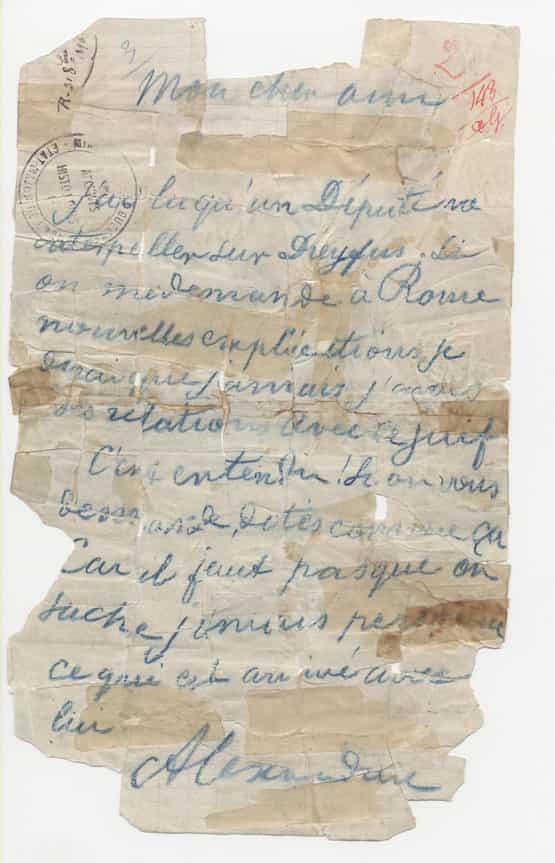

La question que l’historien se pose est de savoir si le document est vrai ou faux. Et les deux sont intéressants, car un document falsifié mène à des questionnements : pourquoi, dans quel but, le document a-t-il été falsifié ? Quelles en sont les raisons, etc. ? Précisons qu’un document est une notion utilisée en histoire pour désigner à la fois les documents écrits (lettres, livres, etc.) mais aussi les photographies, les tableaux, les témoignages, les films, etc.

Qui est l’auteur du document ?

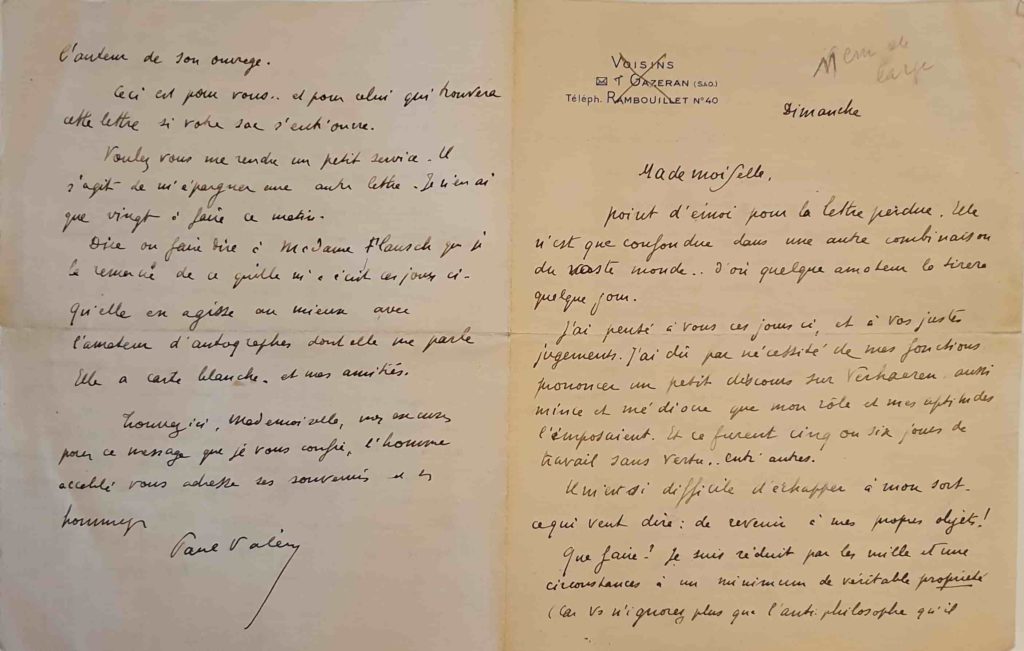

La première étape de la critique externe est de déterminer l’auteur. Cela peut sembler évident, mais un document peut avoir plusieurs auteurs (producteur, scénariste, etc.) ou une seule signature qui cache un collectif, comme dans le cas des lois. Les difficultés de l’identification sont nombreuses :

- L’auteur anonyme : L’anonymat peut être une règle (notes de fonctionnaires) ou une coutume (au Moyen Âge, les œuvres d’art ou les bâtiments n’étaient souvent pas signés).

- Le pseudonyme : Un nom d’emprunt peut être utilisé pour échapper à la censure, cacher son identité, ou simplement pour des raisons artistiques, comme l’a fait l’écrivain Romain Gary pour obtenir deux fois le Prix Goncourt sous un nom différent (Émile Ajar).

- Le nègre littéraire : L’auteur intellectuel d’un texte n’est pas toujours le signataire officiel, une pratique courante dans le monde de la politique ou de l’édition.

Quand le document a-t-il été produit ?

La datation d’un document est cruciale. Une œuvre peut être datée ou non :

Œuvres datées

Même quand une œuvre est datée, il faut rester vigilant. La date inscrite n’est pas forcément la bonne en raison des différents calendriers utilisés à travers l’histoire. Par exemple, la Révolution d’Octobre 1917 s’est déroulée pour nous en novembre à cause du décalage entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, adopté tardivement par la Russie.

Œuvres non datées

Pour les documents non datés, l’historien recourt à des méthodes scientifiques :

- Le filigrane : Sur le papier, le filigrane indique l’endroit et la période de production du papier.

- La composition chimique : L’encre peut être analysée pour déterminer son époque.

- La datation au carbone 14 : Une datation au carbone 14 est possible sur toute matière organique.

- La dendrochronologie : Cette méthode consiste à compter les cernes du bois pour dater l’abattage de l’arbre à la demi-année près, ce qui permet de dater des charpentes ou des cadres de tableaux.

- L’édition : Pour un livre, il faut distinguer la date de la réimpression (indiquée par exemple sur un livre de poche) et celle de la première édition pour ne pas commettre d’anachronisme.

Le document est-il authentique ou faux ?

La critique externe s’attache à la question de l’authenticité et de la véracité. Pour les historiens, ces deux termes sont distincts. Un document vrai est conforme à la réalité. Un document authentique est un document qui revêt toutes les marques officielles de validité et qui a donc une valeur juridique, même s’il est matériellement faux.

Par exemple, un passeport avec un faux nom est un document faux, mais il reste authentique s’il a passé toutes les validations administratives. De même, une relique fausse (comme le faux crâne de saint Jean-Baptiste) est considérée comme une « fausse relique authentique » si l’autorité ecclésiale la reconnaît comme telle. Le travail de l’historien est de déterminer si le document est vrai, authentique, ou les deux.

Les sciences auxiliaires de l’Histoire

Pour déterminer la véracité d’un document, l’historien s’appuie sur des sciences auxiliaires, qui étudient les caractéristiques externes des documents :

- La paléographie : Étude des écritures anciennes.

- La diplomatique : Étude des documents officiels.

- L’héraldique : Étude des blasons et des armoiries de la noblesse pour identifier les auteurs de documents.

- La sigillographie : Étude des sceaux apposés sur les documents pour les rendre authentiques. Un exemple actuel est le cachet de la poste.

- La chronologie : Étude des calendriers et des systèmes de datation.

Le cas de l’original perdu

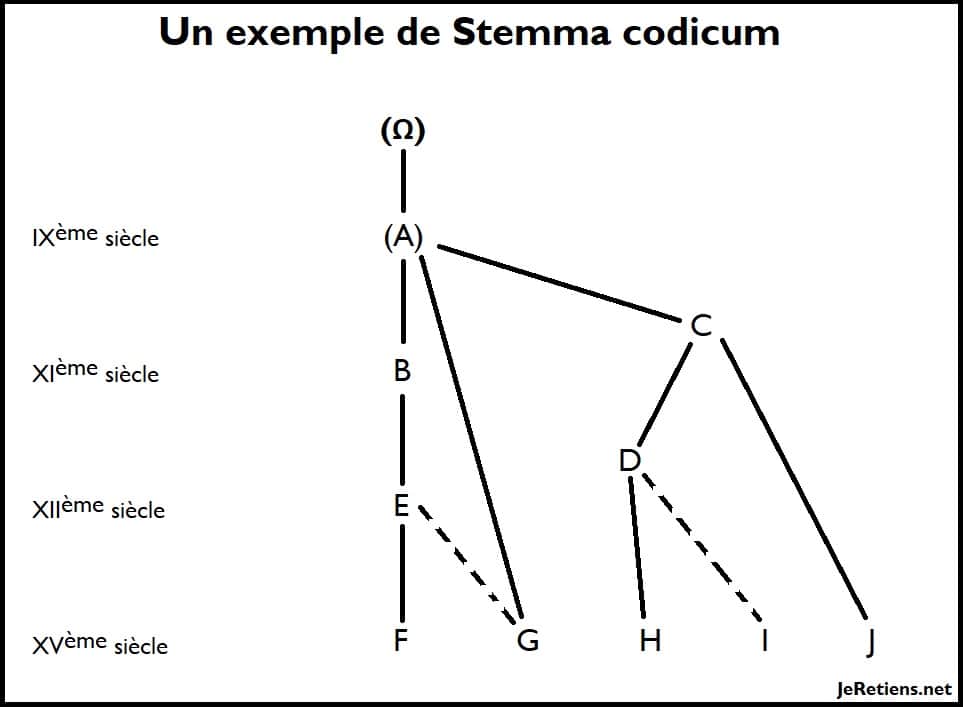

Très souvent, l’historien ne travaille pas sur un original, mais sur une copie. Il doit alors s’assurer de sa conformité. Les erreurs d’une copie peuvent être dues à un manque de diligence du copiste, ou à une falsification intentionnelle (suppression ou ajout de passages, aussi appelée interpolation).

Pour les textes anciens, comme La Guerre des Gaules de César dont l’original a été perdu, la restitution du texte se fait à partir de l’analyse de plusieurs copies. L’historien utilise un Stemma codicum, un tableau généalogique des manuscrits, pour retracer l’évolution du texte et identifier les erreurs de copie. Il recourt aussi à un appareil critique, un ensemble de notes qui encadrent l’œuvre et expliquent les doutes et les nuances.

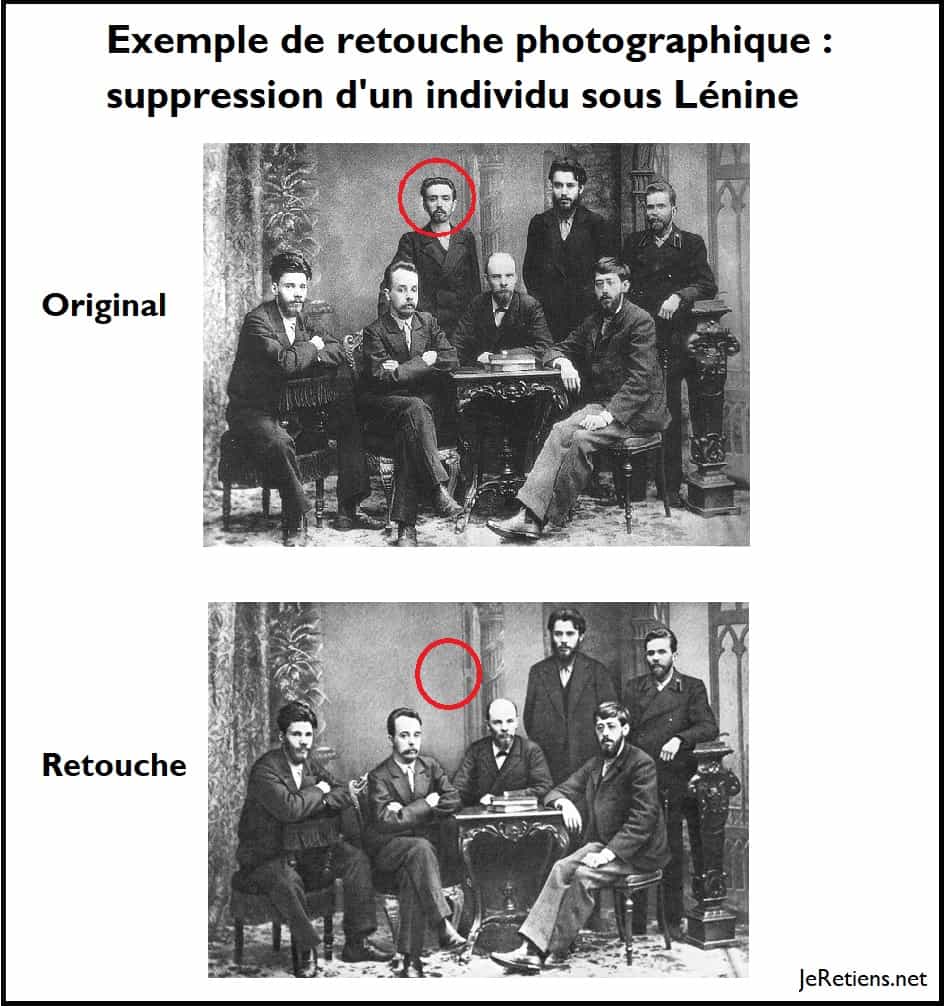

Ce même travail s’applique aux photographies, où il est possible de supprimer ou d’ajouter un personnage, comme dans les retouches soviétiques de l’époque de Lénine.

Conclusion

La critique externe est une étape indispensable pour l’historien. Elle permet de s’assurer de la validité d’un document avant d’en étudier le contenu. Identifier l’auteur, dater le document, vérifier son authenticité et analyser ses copies sont des réflexes essentiels pour ne pas bâtir une argumentation sur des fondations fragiles. Ce travail de fond, souvent minutieux, est la garantie de la rigueur et de la fiabilité de toute démarche historique.

FAQ : tout savoir sur la critique historique externe

Quelle est la fonction principale de la critique externe ?

La fonction principale de la critique externe est de déterminer la véracité d’un document en analysant ses aspects extérieurs. Elle vise à répondre à des questions comme « qui, où, quand, comment, et pourquoi a-t-il été produit ? ».

Qu’est-ce qu’un document en histoire ?

En histoire, un document ne se limite pas aux écrits. Le terme inclut tout support d’information : des lettres et des livres aux photographies, tableaux, films et même des témoignages oraux.

Quelle est la différence entre un document « vrai » et un document « authentique » ?

Un document vrai est conforme à la réalité. Un document authentique est un document qui a été validé par une autorité officielle, même si son contenu est faux. Un passeport avec un faux nom peut être considéré comme authentique, mais il reste un document faux.

Qu’est-ce qu’un pseudonyme en histoire ?

Un pseudonyme est un nom d’emprunt utilisé par un auteur pour des raisons de dissimulation, de censure ou d’art. L’historien doit être capable de lever le pseudonyme pour identifier le véritable auteur et son contexte.

Comment dater un document sans date ?

L’historien utilise des méthodes scientifiques : l’analyse des filigranes sur le papier, la composition chimique de l’encre, la datation au carbone 14 ou encore la dendrochronologie (pour le bois).

Qu’est-ce qu’un « faux authentique » ?

Un faux authentique est un document qui est matériellement faux, mais qui est reconnu comme valide par une autorité. C’est le cas par exemple d’un document médiéval falsifié, mais scellé avec un sceau officiel de l’époque.

Que sont les sciences auxiliaires de l’histoire ?

Ce sont des disciplines scientifiques qui aident l’historien à authentifier les documents, comme la paléographie (étude des écritures anciennes), l’héraldique (étude des blasons) ou la sigillographie (étude des sceaux).

Pourquoi l’original perdu pose-t-il problème ?

Lorsque l’original d’un document est perdu et qu’il n’en reste que des copies, il y a un risque d’erreurs dues aux copistes. Le copiste peut avoir commis des erreurs involontaires ou avoir falsifié le texte. L’historien doit alors comparer plusieurs copies pour tenter de reconstituer l’original.

- Les 5 sens : organes et récepteurs en chiffres - 4 décembre 2025

- Agoraphobie et ochlophobie - 4 décembre 2025

- Pourquoi la transpiration sent-elle ? - 4 décembre 2025