L’art de la mémoire, né dans l’Antiquité gréco-romaine, a façonné des siècles de pratiques mnémotechniques en Occident. Les orateurs de la Rome antique l’ont transmis, les penseurs médiévaux l’ont réinterprété, et les humanistes de la Renaissance l’ont transformé en un véritable art occulte. Au fil du temps, cet héritage a continué d’évoluer, traversant l’ère baroque, les Lumières, la période moderne et jusqu’à nos jours.

En bref : L’art de la mémoire à travers l’histoire

- L’art de la mémoire est né dans l’Antiquité grecque avec la méthode des loci, une technique qui associe des idées à des lieux mentaux pour les retenir plus facilement.

- Au Moyen Âge, cet art a été réinterprété pour la théologie et la dévotion, notamment par des figures comme Thomas d’Aquin qui l’a adapté à la scolastique.

- La Renaissance a conféré à la mémoire une dimension ésotérique et magique, illustrée par le célèbre « théâtre de la mémoire » de Giulio Camillo et les travaux de Giordano Bruno.

- Du XVIIe siècle aux Lumières, l’art de la mémoire se rationalise et se popularise, donnant naissance à des manuels et des systèmes codifiés pour le grand public au XIXe siècle.

- À l’ère contemporaine, les techniques de mémorisation sont revisitées par la psychologie scientifique (répétition espacée) et les outils numériques, montrant la persistance de cet art millénaire.

Introduction

Dans cet article, nous explorerons d’abord les origines grecques de l’art de la mémoire et la façon dont il a été codifié par les Latins, notamment Cicéron (106-43 av. J.-C.) et Quintilien (35-100). Nous verrons ensuite comment le Moyen Âge, avec des penseurs comme Thomas d’Aquin (1225-1274), a conservé et métamorphosé cette tradition antique pour des usages dévotionnels et moraux. Nous analyserons enfin comment la Renaissance, incarnée par Giulio Camillo (1480-1544) et Giordano Bruno (1548-1600), a conféré à l’art de la mémoire une dimension magique et universaliste, avant d’examiner l’évolution de ces techniques et conceptions jusqu’à l’ère contemporaine. Tous ces éléments permettront de mieux saisir la portée de cet art dans l’histoire de la pensée, avant de conclure sur ses implications culturelles et intellectuelles.

Les bases antiques de l’art de la mémoire

Héritage grec et transmission à Rome

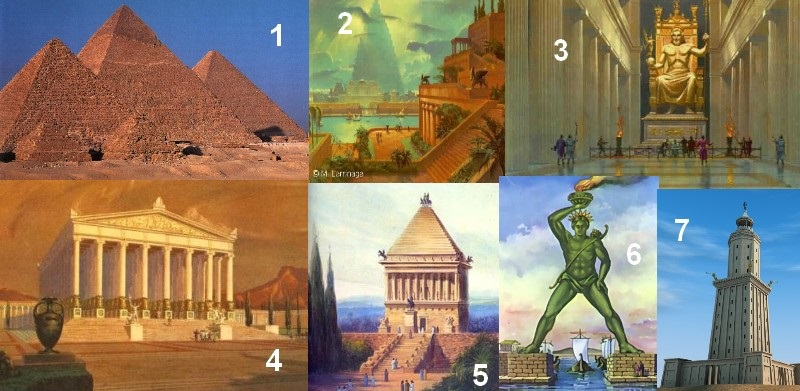

Les origines de l’art de la mémoire sont souvent attribuées à la Grèce classique, où la mémorisation était au service de l’éloquence et de la persuasion. L’histoire, souvent racontée, est celle du poète Simonide de Céos, qui aurait inventé la méthode des loci, ou « méthode des lieux ». Après l’effondrement d’un bâtiment qui s’est écroulé sur une assemblée, Simonide aurait pu identifier les morts grâce au souvenir de l’emplacement de chacun. Il a alors compris que l’ordre et le lieu étaient les piliers de la mémoire. Les Grecs considéraient la mémoire comme l’une des cinq parties fondamentales de la rhétorique, aux côtés de l’invention, la disposition, l’élocution et l’action. Transmis à Rome, cet art a trouvé un écho particulièrement fort chez les orateurs latins, pour qui la capacité de prononcer de longs discours sans note était un signe d’excellence intellectuelle.

Trois sources latines majeures

Plusieurs auteurs ont documenté ces techniques mnémotechniques, mais trois sources latines se distinguent. D’abord, Cicéron, dans son traité De oratore, raconte l’histoire d’un poète grec qui parvient à identifier des convives défigurés grâce aux emplacements qu’ils occupaient lors d’un banquet tragique. Ensuite, un professeur de rhétorique, dont l’œuvre Ad Herennium (rédigée entre 86 et 82 av. J.-C.) distingue la mémoire naturelle de la mémoire artificielle, a fortement influencé la tradition occidentale. Il y explique comment associer des lieux faciles à visualiser (le « palais de la mémoire ») avec des images et des symboles à retenir. Enfin, Quintilien (35-100), dans L’Institutio oratoria, précise que la vue est le sens le plus important pour la mémoire. Il recommande d’associer chaque idée à une image marquante placée dans un lieu mental bien organisé, soulignant le rôle fondamental de la visualisation.

L’évolution médiévale de l’art de la mémoire

Après la chute de l’Empire romain, les invasions barbares menacent les trésors culturels de l’Antiquité. Les monastères deviennent alors des refuges du savoir, où l’on copie et commente les textes antiques. Peu à peu, les clercs redécouvrent des fragments de Cicéron et de Quintilien, réinjectant dans la pensée médiévale les principes de la mémoire artificielle.

Le rôle des monastères et de la scolastique

Au XIIème siècle, la scolastique prend forme au sein des premières universités. Les penseurs chrétiens voient dans l’art de la mémoire un moyen d’organiser efficacement les connaissances théologiques et les textes sacrés. Les techniques mnémotechniques deviennent alors un auxiliaire d’étude et de dévotion, parfois empreint d’une symbolique religieuse qui oriente chaque image ou idée vers des finalités spirituelles. Loin d’être un simple outil rhétorique, l’art de la mémoire devient une voie pour le salut de l’âme, aidant les fidèles à méditer sur les vertus et les vices.

Thomas d’Aquin, maître de la mémoire médiévale

Thomas d’Aquin (1225-1274) est une figure incontournable de cette période. Dans sa Somme théologique, il consacre une place importante à la mémoire, qu’il considère comme une partie de la prudence. Son approche, ancrée dans la rigueur scolastique, fait de l’art de la mémoire un instrument essentiel pour l’organisation des concepts philosophiques et théologiques. Thomas d’Aquin codifie l’utilisation des lieux et des images, insistant sur leur clarté et leur caractère frappant. L’art de la mémoire se diffuse alors dans la société laïque, inspire les premières esquisses de perspective chez Giotto (1267-1337) et nourrit la littérature (chez Dante, Pétrarque).

La Renaissance et la magie de la mémoire

La Renaissance revalorise l’être humain au centre de l’univers. On voit naître un regain d’intérêt pour les savoirs antiques, considérés comme des sources d’inspiration et d’innovation. Dans ce contexte, l’art de la mémoire acquiert une aura presque « magique », grâce à des penseurs qui cherchent à embrasser la totalité du monde dans un système mnémotechnique global.

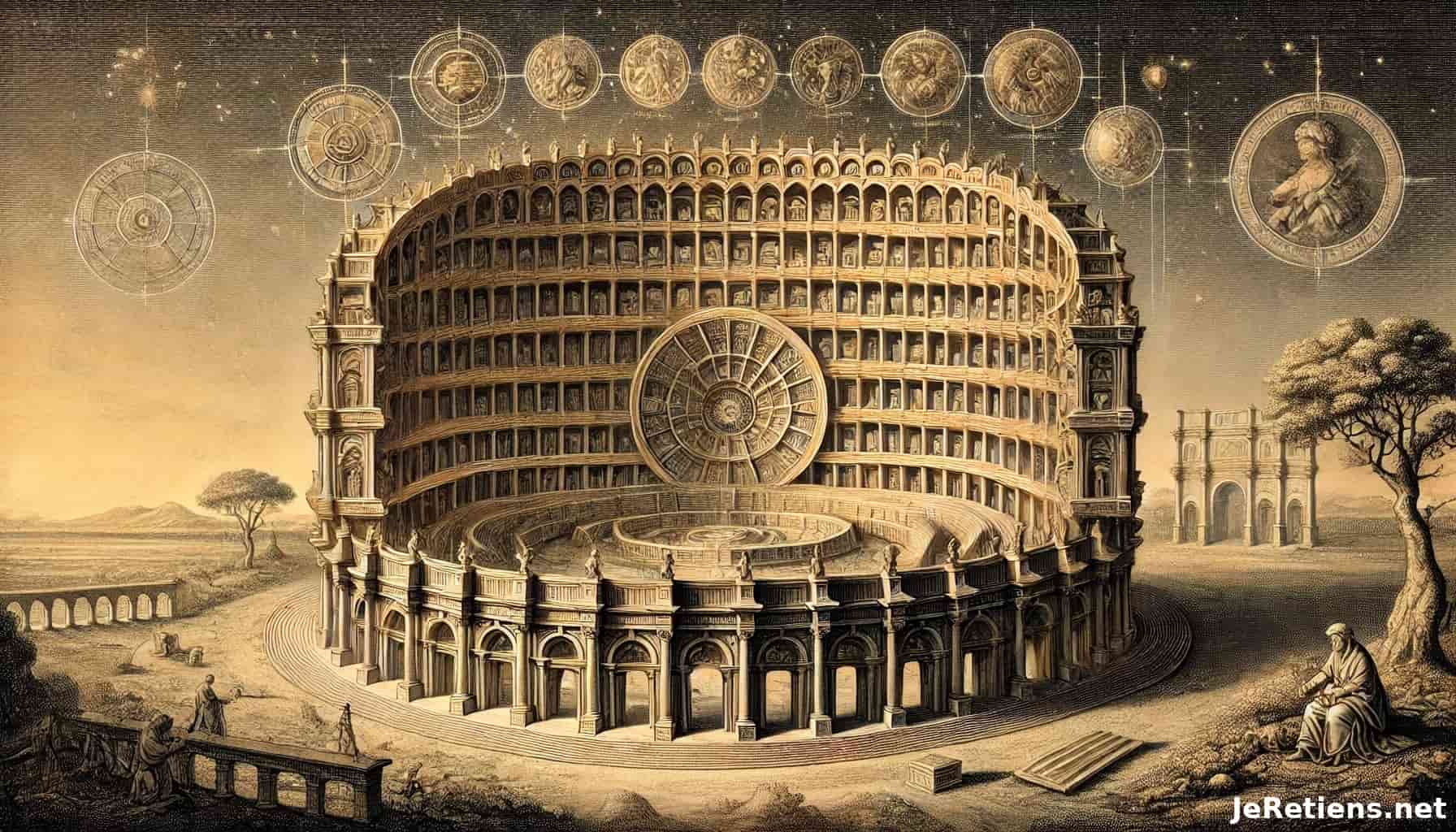

Giulio Camillo et le théâtre de la mémoire

Giulio Camillo (1480-1544) incarne cette ambition en créant un « théâtre de la mémoire » censé rassembler l’ensemble des connaissances humaines. Il s’agit d’une construction aussi bien matérielle que spirituelle : un édifice en bois que l’on ne visite que dans son esprit. Chaque case du « théâtre » représente un concept, une idée ou une figure, et l’utilisateur peut s’y promener mentalement pour retrouver l’information. Cet édifice mnémotechnique se présente comme une synthèse parfaite entre art, architecture et érudition, dans l’espoir de créer un « microcosme » du savoir universel.

Giordano Bruno et la quête de l’unité

Giordano Bruno (1548-1600) prolonge cette tradition, estimant que la mémoire n’est pas seulement un outil technique, mais qu’elle peut aussi mener à une connaissance plus élevée du monde. Formé chez les Dominicains, Bruno veut réconcilier les savoirs en un tout unifié. Son approche, mêlant philosophie, poésie et ésotérisme, confère à l’art de la mémoire un rôle métaphysique : organiser des images mentales pour capter l’unité du cosmos, une idée qui se rapproche de la philosophie hermétique et des concepts égyptiens de mémoire.

De l’époque baroque au siècle des Lumières

Avec l’avènement du baroque, le goût pour l’exubérance et la démonstration de la puissance intellectuelle ou religieuse marque de nouveaux usages de la mémoire artificielle. Puis, pendant le siècle des Lumières, la raison prend le pas sur les perspectives magiques ou ésotériques, tout en conservant un intérêt pour la classification des savoirs.

L’influence baroque et l’élargissement de l’art de la mémoire

Au XVIIème siècle, l’art de la mémoire trouve des champs d’application variés : la prédication religieuse, la diplomatie de cour, ou encore la science naissante. Athanasius Kircher (1602-1680), par exemple, s’intéresse à la classification encyclopédique, mêlant musique, mathématiques, théologie et mnémotechnie. Le visuel et le spectaculaire, caractéristiques de l’esthétique baroque, servent à frapper l’imagination pour graver des images durablement dans l’esprit, souvent dans des dispositifs théâtraux ou des décors élaborés.

Les Lumières et la critique rationaliste

Au XVIIIème siècle, des penseurs comme Diderot (1713-1784) et d’Alembert (1717-1783) cherchent à rassembler toutes les connaissances humaines dans l’Encyclopédie. L’idée de l’« art de la mémoire » ne disparaît pas, mais elle s’épure de ses aspects occultes au profit d’une démarche plus rationnelle. Les philosophes des Lumières reconnaissent l’utilité des techniques mnémotechniques, tout en se méfiant de toute prétention ésotérique.

Le XIXème siècle et la popularisation de la mnémotechnie

À partir du XIXème siècle, l’instruction se généralise progressivement. Les manuels de mémorisation et les méthodes destinées à entraîner la mémoire font leur apparition à grande échelle. Dans les écoles comme dans les universités, l’idée que la mémoire peut être développée par l’exercice se répand dans toutes les couches de la société.

L’essor des manuels de mémorisation

Les professeurs et les autodidactes publient des ouvrages entiers sur l’art de mémoriser les dates, la grammaire, les faits historiques ou les chiffres. On voit alors fleurir des formules mnémotechniques, des listes codifiées et des systèmes de conversion phonétique. Cette démocratisation marque un tournant : la mémoire n’est plus l’apanage des élites érudites, mais un outil mis à la portée de tous, y compris les jeunes élèves.

Des inventeurs de systèmes codifiés

Certains passionnés de mnémotechnie élaborent des méthodes extrêmement structurées, associant par exemple chaque chiffre à une consonne ou une forme visuelle. À mesure que la psychologie expérimentale émerge, on tente d’évaluer l’efficacité de ces procédés. Le XIXème siècle s’achève donc sur la conviction qu’un entraînement méthodique de la mémoire est non seulement possible, mais bénéfique pour la formation intellectuelle.

Le XXème siècle et le renouveau des techniques de mémorisation

Le XXème siècle voit la naissance de la psychologie scientifique, qui se penche de plus près sur les mécanismes de l’apprentissage et de la rétention. Les concours de mémoire apparaissent également, popularisant des méthodes parfois très anciennes, comme la méthode des loci ou le palais mental.

De la psychologie expérimentale aux concours de mémoire

Des chercheurs tels qu’Hermann Ebbinghaus (1850-1909) étudient la courbe de l’oubli et identifient l’importance de la répétition espacée pour ancrer durablement l’information. En parallèle, l’organisation de compétitions met en lumière des « champions de la mémoire », capables d’exploiter au maximum ces stratégies de mémorisation. Les techniques antiques, adaptées au monde moderne, connaissent ainsi un regain de popularité.

Tony Buzan et les cartes mentales

Tony Buzan (1942-2019) contribue à diffuser le concept de « mind mapping », un outil visant à cartographier les idées sous forme arborescente. Cet agencement visuel permet de relier des concepts entre eux et de solliciter la créativité, tout en renforçant la rétention. À travers ses livres et conférences, Buzan démontre que les principes fondamentaux de l’art de la mémoire restent applicables, même à l’ère de l’information de masse.

L’art de la mémoire à l’ère du numérique

À l’aube du XXIème siècle, l’accès à l’information est bouleversé par Internet et les technologies de stockage de données. Certains voient dans cette révolution digitale la fin de la mémoire individuelle, tandis que d’autres y perçoivent l’occasion de repenser la place de la mémorisation dans un monde hyperconnecté.

La numérisation des savoirs et les nouveaux défis

Les smartphones, tablettes et ordinateurs permettent de déléguer nombre de tâches mémorielles (contacts, agendas, encyclopédies en ligne). Paradoxalement, cette possibilité de « tout externaliser » a pour conséquence de faire redécouvrir la valeur d’une mémoire entraînée. Dans un environnement saturé d’informations, la capacité à retenir l’essentiel devient un avantage clé.

Les applications et les outils digitaux

De nombreux outils informatiques, tels que les applications de « flashcards », reposent sur le principe de la répétition espacée identifié par Ebbinghaus. D’autres logiciels exploitent l’idée du palais mental ou du mind mapping pour faciliter la prise de notes et la compréhension de sujets complexes. Les compétitions de mémoire se sont elles aussi adaptées à l’ère du numérique, en proposant des entraînements en ligne et des défis internationaux.

Conclusion

Des premiers orateurs grecs aux penseurs de la Renaissance, en passant par la période baroque, les Lumières, l’essor des manuels de mémorisation au XIXème siècle et les compétitions de mémoire au XXème, l’art de la mémoire a sans cesse évolué pour répondre aux besoins rhétoriques, moraux et culturels de chaque époque. Il a servi de lien entre religion, science et art, devenant tour à tour instrument de persuasion, soutien à la dévotion ou voie d’exploration philosophique. À l’ère numérique, l’art de la mémoire se renouvelle encore, combinant héritage antique et outils digitaux. Comprendre ce long parcours permet de mieux saisir la place centrale de la mémoire dans notre construction du savoir, ainsi que la modernité étonnante de pratiques qui, malgré les siècles, restent toujours pertinentes.

FAQ : Les grandes étapes de l’art de la mémoire

Qu’est-ce que l’art de la mémoire ?

L’art de la mémoire, ou ars memorativa, est un ensemble de techniques mnémotechniques, comme la méthode des loci, utilisées pour organiser l’information et faciliter sa mémorisation et sa récupération.

Qui a inventé la méthode des loci ?

La méthode des loci est attribuée au poète grec Simonide de Céos au Vème siècle av. J.-C. Il aurait découvert ce principe après avoir identifié des victimes d’un effondrement en se souvenant de leur place lors d’un banquet.

Comment la méthode des loci fonctionne-t-elle ?

Elle consiste à associer des idées, des mots ou des concepts à des lieux physiques dans un « palais de la mémoire » imaginaire. En se promenant mentalement dans cet espace, on peut retrouver les informations correspondantes.

Quel a été le rôle de Thomas d’Aquin dans l’art de la mémoire ?

Au Moyen Âge, Thomas d’Aquin a réinterprété l’art de la mémoire pour en faire un outil moral et spirituel, utilisé pour organiser les connaissances théologiques et méditer sur les vertus et les vices.

Pourquoi la Renaissance a-t-elle considéré la mémoire comme un art « magique » ?

Des penseurs comme Giulio Camillo et Giordano Bruno ont cru que la mémoire pouvait permettre d’embrasser l’univers entier. En organisant le savoir dans des systèmes visuels (comme le théâtre de la mémoire), ils pensaient pouvoir capter l’ordre du cosmos, une vision influencée par l’ésotérisme et l’hermétisme.

Qu’est-ce que le « théâtre de la mémoire » de Giulio Camillo ?

C’est un dispositif architectural et spirituel conçu pour contenir toutes les connaissances du monde dans une structure ordonnée. En se déplaçant mentalement dans ce « théâtre », on pouvait retrouver n’importe quel concept.

Comment les Lumières ont-elles perçu l’art de la mémoire ?

Les philosophes des Lumières ont rejeté les aspects occultes de l’art de la mémoire, mais ont reconnu son utilité comme méthode rationnelle de classification des savoirs, illustrée par la création de l’Encyclopédie.

Quel est l’apport du XIXème siècle à l’art de la mémoire ?

Le XIXème siècle a popularisé l’art de la mémoire grâce à l’essor des manuels et des systèmes codifiés, rendant ces techniques accessibles au grand public et aux élèves, et non plus réservées à une élite érudite.

Qui est Hermann Ebbinghaus et quel est son apport ?

Hermann Ebbinghaus, psychologue du XIXème siècle, a étudié scientifiquement la mémoire. Il a notamment identifié la « courbe de l’oubli » et démontré l’efficacité de la « répétition espacée » pour lutter contre l’oubli.

Qu’est-ce que la « carte mentale » ou mind mapping ?

La carte mentale est une méthode de prise de notes et d’organisation visuelle des idées, popularisée par Tony Buzan au XXème siècle. Elle permet de connecter des concepts de manière arborescente pour faciliter la compréhension et la mémorisation.

Les technologies numériques menacent-elles la mémoire humaine ?

Non, bien que les outils numériques permettent de déléguer certaines tâches de mémorisation, ils encouragent aussi le développement de la mémoire en proposant des applications basées sur des techniques anciennes comme la répétition espacée (flashcards) ou le palais mental.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet