Cet article vous propose une présentation succincte, mais complète, des différents philosophes de l’Antiquité afin d’avoir de meilleurs repères !

En bref

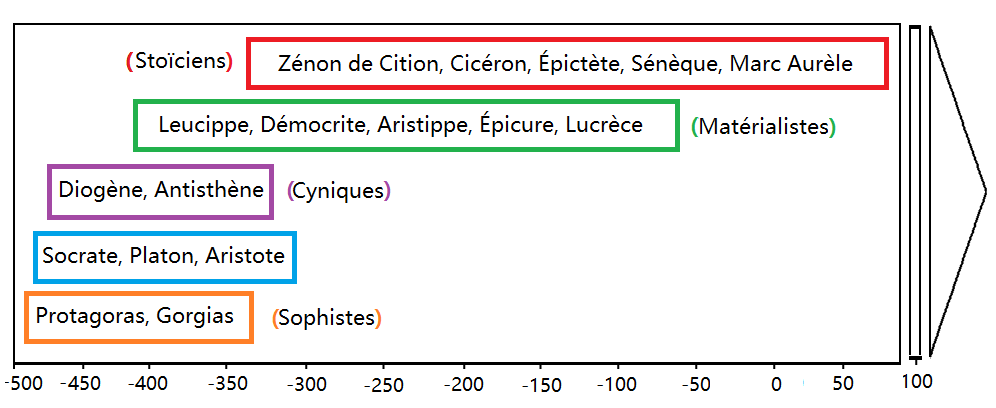

La philosophie antique a jeté les bases de la pensée occidentale, marquée par des figures emblématiques et des écoles de pensée influentes. De Socrate, père de la maïeutique et de l’éthique, à ses disciples Platon et Aristote, qui ont respectivement développé la dialectique et le dualisme des Idées, ainsi que la logique, la métaphysique et l’hylémorphisme, ces penseurs ont défini les contours de la raison. Les Sophistes, maîtres de la rhétorique, ont soulevé des questions sur la subjectivité de la vérité, tandis que les Cyniques, avec Diogène, prônaient une vie en accord avec la nature. Les Stoïciens (Zénon, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle) cherchaient l’ataraxie et l’aponie par la sagesse, et les Matérialistes (Leucippe, Démocrite, Épicure, Lucrèce) ont exploré l’atomisme et l’hédonisme, insistant sur la primauté de la matière. Ces courants divers ont façonné notre compréhension du monde, de l’éthique et de la connaissance.

Les trois grands de la philosophie grecque : Socrate, Platon, Aristote

Socrate

Socrate (-470 à -399, Ve siècle av. J.-C.), est un philosophe de la Grèce antique connu pour être l’inventeur de la maïeutique (l’art de conduire l’interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités et connaissances qu’il a en lui), ainsi que pour être l’un des créateurs de la philosophie sur la morale et l’éthique. Il n’a laissé aucun écrit, mais ses pensées ont été transmises par des témoignages, notamment par ses disciples Platon et Xénophon.

Platon

Platon (-427 à -347, IVe siècle av. J.-C.), élève de Socrate, est un philosophe de la Grèce antique connu pour être l’inventeur de la dialectique (méthode de raisonnement, questionnement et d’interprétation), ainsi que pour avoir fondé l’Académie (-387, à Athènes).

La dialectique platonicienne est une méthode permettant l’élévation de l’âme, du monde sensible jusqu’au monde des Idées, et comprenant trois phases :

- La dialectique ascendante, qui est une remontée de concepts en concepts jusqu’aux concepts les plus généraux, les Idées.

- La dialectique contemplante (Noésis), correspondant au sommet de la dialectique ascendante, le moment où l’on arrive aux concepts généraux, aux Idées, que l’on peut alors contempler.

- La dialectique descendante (Diairésis), qui est le retour progressif vers le monde sensible, afin d’y exercer une activité morale et politique, dans le but d’y introduire la rationalité, l’intelligible vus dans la dialectique contemplante.

Ayant exploré de nombreux thèmes philosophiques, comme l’éthique, l’art et la politique, il est aussi l’un des plus célèbres détracteurs des sophistes (orateurs et spécialistes du savoir, dont le raisonnement n’avait pour unique but l’efficacité persuasive, et non la vérité). Platon est aussi connu pour avoir développé la théorie des Formes, dans laquelle il introduit un dualisme (opposition) entre le monde sensible (les sens changeants) et le monde intelligible (les idées immuables).

Aristote

Aristote (-384 à -324, IVe siècle av. J.-C.) est un philosophe de la Grèce antique, disciple de Platon à l’Académie, connu pour être le créateur de la logique (dans l’Organon), du syllogisme (raisonnement déductif), ainsi que pour être le fondateur de la métaphysique (qui consiste à rechercher les premières causes et principes de l’existence de l’Univers, tandis que la physique traite uniquement du monde réel).

Exemple du raisonnement syllogistique d’Aristote le plus connu :

- Tous les hommes sont mortels

- Or Socrate est un homme

- Donc Socrate est mortel.

De plus, les théories d’Aristote concernant la morale et la politique se rapprochent de l’eudémonisme (doctrine où le bonheur est un principe, et que c’est pour l’atteindre que nous accomplissons tous nos actes), ainsi la « vie bonne » est le Souverain Bien, c’est-à-dire l’objectif final de tout être.

Les adeptes de la philosophie d’Aristote étaient appelés « les péripatéticiens », par allusion à l’habitude qu’avait Aristote d’enseigner la philosophie en se promenant avec ses disciples.

Aristote est aussi connu pour avoir développé la notion de « chrématistique », qui est la poursuite de l’accumulation des richesses et des biens de consommation, sans but particulier et sans considération de leur utilité. Cette attitude chrématistique conduit souvent à la pléonexie (désir de posséder toujours plus, d’avoir plus que les autres).

Enfin, Aristote, dans sa théorie sur les substances, a aussi développé l’hylémorphisme, qui est une philosophie considérant que tout être (objet ou individu) est composé de manière indissociable d’une matière et d’une forme ; ce qui s’oppose au dualisme de Platon.

L’astuce pour se souvenir de l’ordre chronologique de Socrate, Platon et Aristote est de penser au mot SPA (soit en pensant à la société protectrice des animaux, soit en pensant au bain bouillonnant).

Résumé visuel pour ces 3 grands philosophes

| Socrate | Platon | Aristote |

| Morale, éthique | Morale, politique | Logique, métaphysique |

| Maïeutique | Dialectique | Syllogisme |

| x | Dualisme | Hylémorphisme |

Les Sophistes

Les Sophistes (Protagoras, Gorgias, Prodicos, Hippias d’Élis) sont des orateurs, maîtres de la rhétorique (l’art de parler avec éloquence), et spécialistes du savoir, dont leur raisonnement n’avait pour unique but l’efficacité persuasive, et non la vérité.

Gorgias

Gorgias (-480 à -375, Ve siècle av. J.-C.), contemporain de Socrate, fut l’un des premiers à développer des thèses ressemblant au nihilisme (terme qui n’apparaît véritablement qu’au XVIIIe siècle), qui est une doctrine ou attitude, fondée sur la négation de toutes valeurs, croyances ou réalités substantielles (causalités de l’existence). Le nihilisme affirme l’inexistence de la morale et de la vérité, et le vrai nihilisme consiste même à ne croire en rien.

Protagoras

Protagoras (-490 à -420, Ve siècle av. J.-C.) est un philosophe sophiste ; il fut l’un des premiers à faire payer ses enseignements (portés sur la rhétorique, l’art du discours). Il est connu pour avoir développé des idées sur la subjectivité de la vérité, c’est-à-dire que selon lui, la vérité, l’éthique, les sentiments, et même la réalité sont des conceptions et des inventions humaines ; la subjectivité induit que chaque homme aurait sa propre notion de vérité ou de réalité, et qu’il n’en existerait pas une commune à tous.

Protagoras est donc connu pour son relativisme (doctrine affirmant qu’il n’existe pas de vérité absolue), ainsi que pour son agnosticisme (doctrine émettant des doutes sur une existence divine, que l’absolu est inaccessible à l’esprit humain).

Prodicos

Prodicos (-460 à -390, Ve siècle av. J.-C.) était un philosophe sophiste, connu pour sa tripartition du plaisir, qui était divisé en joie, volupté (plaisir sensuel, lascif) et liesse (euphorie d’une foule, joie collective).

Hippias d’Élis

Hippias d’Élis (-460 à -390, Ve siècle av. J.-C.) était un philosophe sophiste, l’un des rares à ne pas avoir pratiqué une philosophie éristique (art de la controverse, de la contestation). Il était aussi un défenseur de la démocratie, et lutta contre l’oligarchie (gouvernement où le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes formant une classe dominante).

Remarque : Le Ve siècle av. J.-C. est aussi parfois appelé « siècle de Périclès », en raison de l’influence de cet homme d’État athénien (-495 à -429).

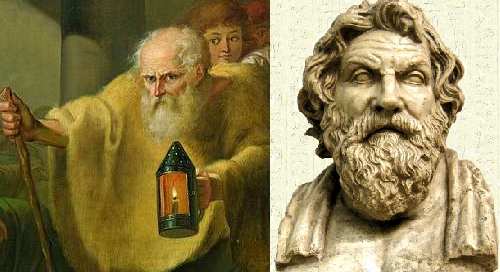

Les Cyniques

Les Cyniques (Antisthène, Diogène) pratiquent le cynisme, une doctrine matérialiste et anticonformiste (qui s’oppose aux conventions sociales établies), fondée vers -380 av. J.-C. par Antisthène, un disciple de Socrate et de Gorgias (sophiste). Les cyniques soutiennent qu’il faut une bonne conduite de la vie, le reste étant sans intérêt ; tout ce qui n’est pas en rapport avec la vertu est alors ignoré, comme les sciences ou la logique.

Antisthène

Antisthène (-444 à -365, Ve siècle av. J.-C.) est un philosophe grec et le fondateur de l’école cynique vers -380 av. J.-C. Chez Antisthène, les plaisirs et les passions sont considérés comme des choses viles, néfastes et pernicieuses, empêchant toute conduite vertueuse ; à l’inverse, le travail est considéré comme un bien, car celui-ci apprend à l’homme à se maîtriser, à juguler ses désirs, et à se dominer.

Diogène de Sinope

Diogène de Sinope (-413 à -327, Ve siècle av. J.-C.) est un philosophe grec, disciple d’Antisthène, et contemporain de Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre le Grand. Diogène est connu pour avoir mené une vie erratique (instable), pour sa philosophie et ses propos étonnants et allant jusqu’à la dérision, ainsi que pour son profond dédain pour le genre humain (en plein jour ensoleillé, Diogène marchait dans la foule avec une lanterne allumée à la main, déclarant « Je cherche un homme véritable »).

Les Stoïciens

Les Stoïciens (Zénon de Cition, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle) étaient les adeptes du stoïcisme, un mouvement philosophique occidental issu de l’école du Portique fondée en -301 à Athènes, par Zénon de Cition.

Selon les Stoïciens, le bonheur serait atteignable par l’ataraxie (sérénité, tranquillité de l’âme, absence de troubles de l’esprit), ainsi que par l’aponie (absence de troubles physiques, corporels). Bien que ces termes soient aussi communs à l’école épicurienne, elle n’en reste pas moins la rivale de l’école stoïcienne.

Le stoïcisme se rapproche ainsi de l’eudémonisme (comme pour Aristote), philosophie qui fait du bonheur la fin naturelle de l’existence de l’homme, atteignable par le moyen de la sagesse, selon les stoïciens.

Zénon de Cition

Zénon de Cition (-335 à -263, IVe siècle av. J.-C.) est un philosophe stoïcien, connu pour être le fondateur du stoïcisme, ainsi que pour être l’inventeur du kathakon, qui est une pratique des devoirs dans le stoïcisme signifiant « actions appropriées » dans lequel l’homme doit vivre en accord avec la nature.

Épictète

Épictète était un philosophe stoïcien du Ier siècle ap. J.-C., contemporain de Néron (cinquième empereur romain). La philosophie d’Épictète était davantage tournée vers la pratique ; il enseignait en effet des méthodes pour atteindre le bonheur par l’ataraxie (qui désigne le calme intérieur, la paix de l’âme).

Sénèque

Sénèque (-4 à 65, Ier siècle ap. J.-C.) est un philosophe stoïcien, homme d’État et dramaturge. Il fut conseiller à la cour impériale sous Caligula (troisième empereur romain), ainsi que le précepteur de Néron (qui plus tard, dans sa folie, poussa Sénèque au suicide). Sénèque, comme les autres stoïciens, tentait de supprimer les passions afin d’atteindre l’ataraxie (tandis que les péripatéticiens, adeptes de la philosophie d’Aristote, tentaient de les juguler, de les maîtriser).

Marc Aurèle

Marc Aurèle (121 à 180, IIe siècle ap. J.-C.) fut le dix-septième empereur romain adepte de la philosophie stoïcienne. En tant que stoïcien, il fit parvenir à la tête de Rome les idées d’Épictète, celui-ci ayant été, quelques dizaines d’années auparavant, banni par le tyran Domitien (onzième empereur romain).

Les Matérialistes

Les Matérialistes (Leucippe, Démocrite, Aristippe, Épicure, Lucrèce) professent une philosophie rejetant l’existence d’un principe spirituel, ramenant toute réalité à la matière, et affirmant que tout phénomène est le résultat d’interactions matérielles : le matérialisme.

Leucippe

Leucippe (-420 à -370, Ve siècle av. J.-C.) est un philosophe grec, considéré comme l’inventeur de l’atomisme (philosophie proposant une conception d’un univers discontinu, composé de matière et de vide). D’après la doxographie (activité consistant à reproduire et commenter des écrits et opinions de penseurs antérieurs), Leucippe fut le contemporain de certains philosophes de la nature (-600 à -400 av. J.-C.) qui regroupait : Anaxagore, Empédocle, Zénon d’Élée, Pythagore et Parménide ; ces deux derniers ayant été ses précepteurs.

Démocrite

Démocrite (-460 à -370, Ve siècle av. J.-C.) est un philosophe grec, disciple de Leucippe, dont il a poursuivi et développé la théorie atomiste de l’Univers. Selon Démocrite, la nature est composée de vide et d’atomes, qui sont des particules insécables (que l’on ne peut pas couper), matérielles et invisibles.

Aristippe

Aristippe (-435 à -356, Ve–IVe siècle av. J.-C.) est un philosophe grec matérialiste, disciple de Socrate. Il est connu pour être le fondateur de l’école cyrénaïque orientée vers l’hédonisme. Chez Aristippe, le but de la vie est le plaisir, qu’il définit comme étant un « mouvement doux accompagné de sensations », et l’absence de douleur (aponie et ataraxie développées chez les Stoïciens et les Épicuriens) ne serait pas un plaisir, mais une apathie, une absence d’émotions et de sensations.

Épicure

Épicure (-342 à -270, IVe siècle av. J.-C.) est un philosophe grec matérialiste, dont la philosophie s’inspire de l’atomisme de Démocrite, mais qui en revanche s’oppose à la fois à l’idéalisme de Platon (où les idées sont « plus réelles » que la matière), et à la théorie sur la substance d’Aristote (laquelle possède la propriété d’être séparée).

Dans le Jardin, école philosophique ouverte aux hommes, aux femmes et même aux esclaves, Épicure est connu pour avoir développé la notion de plaisir cinétique (plaisir en mouvement, comme le fait de boire) qui s’oppose au plaisir catastématique (plaisir au repos, comme le fait d’avoir étanché sa soif).

Il développe aussi le tétrapharmakon (quatre remèdes) résumant sa doctrine du bonheur : Il ne faut pas craindre les dieux ; ni la mort ; le bonheur est facilement atteignable ; et le mal est aisément supportable.

Lucrèce

Lucrèce (-94 à -54, Ier siècle av. J.-C.) est un philosophe latin adepte et héritier de la philosophie épicurienne. Selon lui, le mouvement des atomes est créé par trois causes motrices dont le poids, les chocs et le clinamen (phénomène de légère déviation spontanée des atomes) ; c’est de cette liberté mécanique des atomes que provient la liberté humaine. Lucrèce est resté fidèle à la philosophie d’Épicure, et c’est grâce à lui que les idées épicuriennes ont pu être diffusées.

Foire Aux Questions (FAQ) sur les philosophes de l’Antiquité

Qui sont les trois grands philosophes grecs ?

Les trois grands philosophes grecs sont Socrate, Platon et Aristote, dont l’ordre chronologique peut être retenu par l’acronyme SPA.

Quelle est l’invention majeure de Socrate ?

Socrate est connu pour être l’inventeur de la maïeutique, une méthode de dialogue qui vise à « faire accoucher » les idées et les connaissances que son interlocuteur possède déjà en lui.

Qu’est-ce que la dialectique platonicienne ?

La dialectique platonicienne est une méthode de raisonnement en trois phases (ascendante, contemplante, descendante) qui permet l’élévation de l’âme du monde sensible vers le monde des Idées.

Qu’est-ce que le syllogisme aristotélicien ?

Le syllogisme est un raisonnement déductif inventé par Aristote, composé de trois propositions : deux prémisses et une conclusion qui découle logiquement des prémisses (ex: « Tous les hommes sont mortels ; Or Socrate est un homme ; Donc Socrate est mortel »).

Quelle est la différence entre le dualisme de Platon et l’hylémorphisme d’Aristote ?

Le dualisme de Platon oppose le monde sensible (changeant) au monde intelligible (des Idées immuables). L’hylémorphisme d’Aristote, quant à lui, considère que tout être est composé de manière indissociable d’une matière et d’une forme.

Qui étaient les Sophistes ?

Les Sophistes étaient des orateurs et des maîtres de la rhétorique dont le raisonnement visait principalement l’efficacité persuasive plutôt que la recherche de la vérité absolue. Protagoras et Gorgias sont des figures emblématiques.

Qu’est-ce que l’atomisme ?

L’atomisme est une philosophie, initiée par Leucippe et développée par Démocrite et Épicure, qui propose une conception de l’univers discontinu, composé de vide et de particules insécables (atomes), matérielles et invisibles.

Quel est le but des Stoïciens ?

Les Stoïciens visent l’atteinte du bonheur par l’ataraxie (tranquillité de l’âme) et l’aponie (absence de troubles physiques), en vivant en accord avec la nature et en maîtrisant leurs passions.

Conclusion

L’étude des philosophes de l’Antiquité nous révèle la richesse et la diversité de la pensée humaine à ses débuts. De Socrate à Lucrèce, en passant par Platon, Aristote, les Sophistes, les Cyniques, les Stoïciens et les Matérialistes, chaque courant a apporté sa pierre à l’édifice de la connaissance et de la compréhension du monde. Leurs réflexions sur la morale, l’éthique, la logique, la métaphysique, la politique, la nature de la vérité et le bonheur continuent de résonner et d’inspirer la philosophie contemporaine. Comprendre ces fondements est essentiel pour saisir l’évolution des idées et la construction de notre civilisation.

- Les trois singes de la sagesse : Mizaru, Kikazaru, Iwazaru - 18 décembre 2025

- Pâte brisée, sablée ou feuilletée ? - 11 décembre 2025

- Différence entre poulpe, pieuvre et calamar - 18 mars 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet

j’aimerai savoir qui a dit en passant dans un marcher: que de chose dont je n’ais besoin. merci

Bonjour Bernard,

Selon la tradition rapportée par des auteurs antiques comme Diogène Laërce, c’est Diogène de Sinope qui aurait prononcé cette phrase en passant dans un marché rempli d’objets de luxe, pour exprimer son mépris des besoins artificiels et des biens matériels superflus. Elle incarne parfaitement l’idéal de vie simple et de détachement prôné par les cyniques.

La phrase exacte était : « Que de choses dont je n’ai pas besoin ! » (« Ὅσα οὐ δέομαι ! », en grec).

Au plaisir,

Sam

Cet article est centré sur l’Occident et ignore les philosophes orientaux de l’antiquité tels que Lao Tseu et Confucius qui ont même précédé ces philosophes occidentaux ici-présents, la philosophie n’étant pas née en Grèce antique mais d’abord en Chine antique.

salut j’aime les réponses

Eh, …

Vous avez omis le 1 er philosophe : Héraclite d’Ephèse, mon favori depuis le bac de français en 1982

C ‘est quand même fort regrettable!

C bon je suis vraiment persuadé pour l’ignorance que j’avais ! Merci

Je n’ai jamais compris pourquoi certains philosophes contemporains ou postérieurs à Socrate sont classés dans les présocratiques

Ping : L’inconscient et ses mystères | hypnose-eveil.fr

Ping : La métaphysique; la philosophie première. – Mes pensées philosophiques