Lorsque l’on aborde la justice ou la répartition des ressources (droits, opportunités, etc.), deux notions reviennent souvent : l’égalité et l’équité. Elles sont parfois confondues, pourtant leurs implications sont très différentes. Cet article va clarifier la distinction entre ces deux concepts, en évoquant leur étymologie et des exemples concrets pour mieux les comprendre.

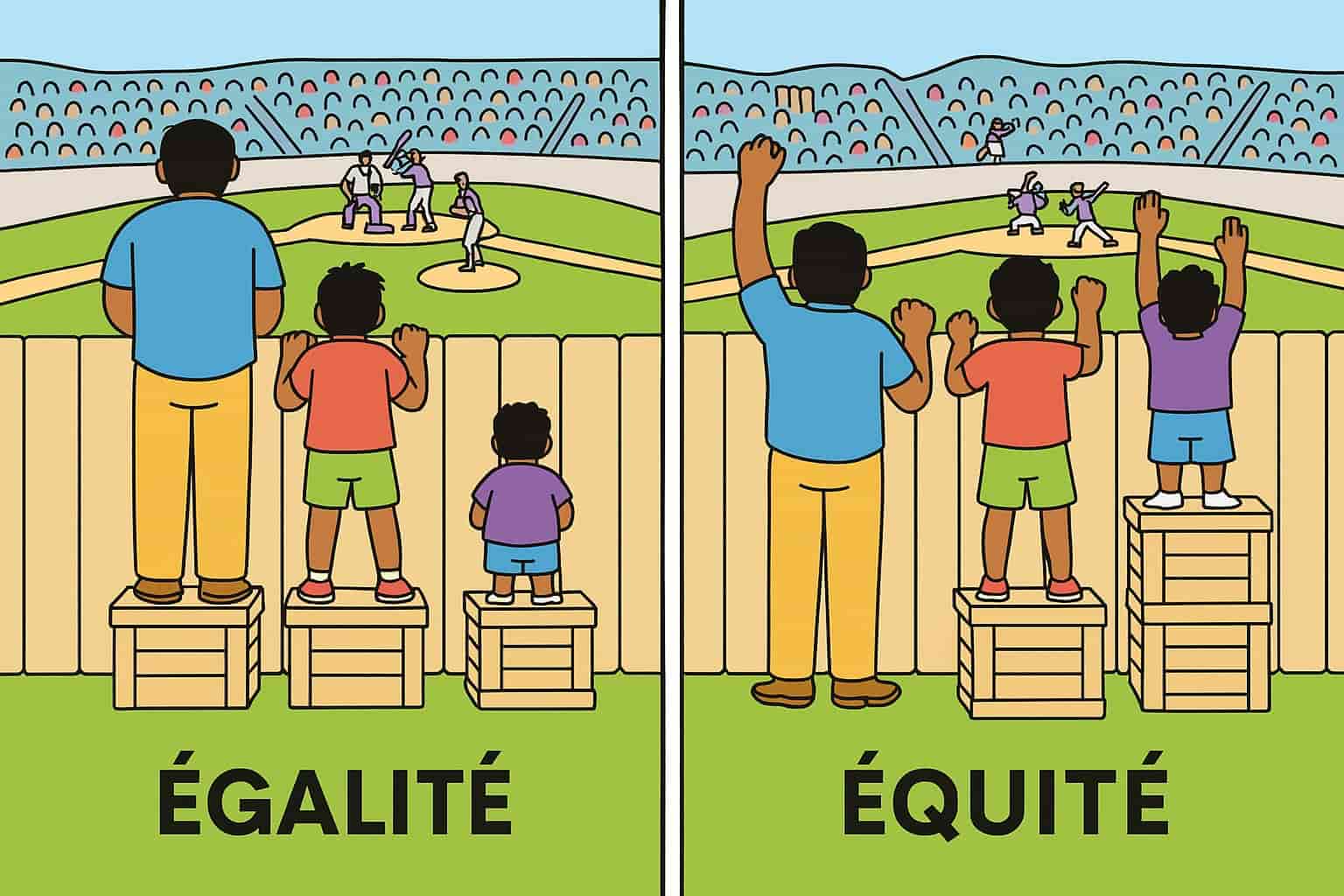

Alors que l’égalité se concentre sur le fait de donner la même chose à tous, l’équité vise à ajuster le traitement en fonction des besoins de chacun. Comprendre cette nuance est essentiel pour mieux appréhender les débats sur la justice sociale et la répartition des ressources.

En bref : Égalité vs. Équité

- L’égalité consiste à traiter tout le monde de la même manière, en donnant un soutien identique à chacun.

- L’équité vise à ajuster le traitement en fonction des besoins spécifiques de chaque individu.

- L’égalité assure un cadre commun, tandis que l’équité compense les inégalités de départ.

- L’équité est parfois nécessaire pour atteindre une égalité réelle des chances ou des résultats.

- Les deux concepts sont complémentaires et dépendent du contexte d’application.

L’égalité : traiter tout le monde de la même manière

Étymologie du mot « égalité »

Le terme « égalité » provient du latin æqualitas, lui-même dérivé de æqualis signifiant « égal » ou « uniforme ». L’idée initiale était celle de l’absence de différence dans la quantité, la qualité ou la valeur. Dans la sphère politique et sociale, l’égalité est intimement liée aux principes des droits de l’homme, notamment l’idée selon laquelle tous les individus devraient jouir des mêmes droits fondamentaux (liberté, droit de vote, etc.).

Ce que signifie l’égalité

L’égalité implique que tout le monde est traité de la même façon. Cela peut s’appliquer à plusieurs domaines :

- Égalité devant la loi : chaque citoyen est soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois, et les juges appliquent ces lois de manière identique.

- Égalité des chances : chacun est censé avoir la même opportunité de réussir, indépendamment de son origine ou de sa situation de départ.

Cependant, une application stricte de l’égalité peut parfois conduire à des situations injustes. En effet, traiter tout le monde de la même manière ne tient pas compte des désavantages ou avantages spécifiques dont chacun peut disposer au départ.

L’équité : ajuster le traitement en fonction des besoins

Étymologie du mot « équité »

Le mot « équité » provient également du latin, æquitas, qui renvoie à la notion de justice, de justesse ou de proportion. Ce terme sous-entend un équilibre subtil : il ne s’agit pas simplement de donner la même chose à chacun, mais de donner à chacun ce dont il a réellement besoin pour être sur un pied d’égalité avec les autres.

Ce que signifie l’équité

L’équité vise à corriger ou compenser les inégalités de départ pour que chacun puisse bénéficier des mêmes opportunités réelles. Elle prend en considération :

- Les besoins spécifiques : une personne ayant des difficultés physiques ou sociales bénéficie d’un aménagement particulier (accès pour fauteuil roulant, soutien scolaire renforcé, etc.).

- La situation individuelle : l’équité tend à attribuer des ressources supplémentaires à ceux qui partent avec un désavantage, afin d’atteindre une égalité de résultats ou, du moins, d’opportunités effectives.

Exemples concrets pour illustrer la différence

Exemple : la distribution de matériel scolaire

- Égalité : chaque élève reçoit le même nombre de manuels et de fournitures, peu importe son niveau de revenus.

- Équité : les élèves qui n’ont pas les moyens d’acheter du matériel supplémentaire reçoivent davantage (bourses, subventions, livres gratuits) pour compenser leur handicap financier.

Exemple : l’accessibilité d’un bâtiment

- Égalité : tous les usagers entrent par la même porte avec un escalier. Théoriquement, personne n’est privilégié, c’est « la même entrée » pour tous.

- Équité : on installe une rampe d’accès et/ou un ascenseur pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’entrer facilement. Ainsi, même si la solution est différente, le résultat final est que chacun accède au bâtiment sans obstacle.

Exemple : la répartition des tâches dans une équipe

- Égalité : répartir exactement le même volume de travail à chaque membre, sans tenir compte des compétences ou des disponibilités de chacun.

- Équité : prendre en compte la force de chacun dans un domaine précis, ou l’emploi du temps de chaque personne, pour répartir la charge de travail de manière juste et adaptée.

Pourquoi la différence est importante

Miser uniquement sur l’égalité peut parfois perpétuer des inégalités existantes, car cela suppose que tous partent du même point et ont les mêmes capacités, ressources ou opportunités. L’équité reconnaît que, pour atteindre une égalité réelle (ou effective), il est parfois nécessaire d’ajuster les règles ou de fournir un soutien particulier à certains.

Cela ne signifie pas que l’équité est toujours préférable à l’égalité : tout dépend du contexte. Dans de nombreux domaines (justice, droit, santé…), trouver un juste équilibre entre ces deux concepts est essentiel. D’un côté, on cherche à ne pas créer de privilèges injustifiés ; de l’autre, on souhaite réellement compenser les désavantages de départ.

Conclusion

En résumé, l’égalité se concentre sur le fait de traiter tout le monde de la même manière, tandis que l’équité vise à traiter chacun selon ses besoins pour atteindre un niveau d’égalité de fait. Les deux notions sont complémentaires : l’égalité assure un cadre commun de droits et d’obligations, et l’équité permet d’aménager ce cadre pour qu’il soit réellement juste et accessible à tous. Comprendre et savoir faire la distinction entre ces deux termes permet de mieux appréhender les débats sur la justice sociale, l’aide publique et la répartition des ressources.

FAQ : tout savoir sur la distinction Égalité et équité

Quelle est la définition simple de l’égalité ?

L’égalité est le principe de donner à chaque personne exactement la même chose, sans tenir compte de ses besoins spécifiques ou de sa situation de départ.

Quelle est la définition simple de l’équité ?

L’équité est le principe d’ajuster les ressources ou le soutien pour que chaque personne reçoive ce dont elle a besoin pour atteindre un résultat juste et équitable.

L’égalité et l’équité sont-elles des synonymes ?

Non, ce ne sont pas des synonymes. L’égalité est une approche universelle (« la même chose pour tous »), tandis que l’équité est une approche individualisée (« ce qui est nécessaire pour chacun »).

Quelle est l’étymologie du mot « égalité » ?

Le mot « égalité » vient du latin aequalitas, qui signifie « uniforme » ou « absence de différence ».

Quelle est l’étymologie du mot « équité » ?

Le mot « équité » vient du latin aequitas, qui renvoie aux notions de « justice » et de « justesse proportionnelle ».

Pourquoi l’égalité peut-elle être injuste ?

L’égalité peut être injuste car elle ne prend pas en compte les désavantages initiaux. Par exemple, donner la même aide à tous ne suffit pas si certaines personnes ont des obstacles majeurs à surmonter.

Comment l’équité peut-elle corriger les inégalités ?

L’équité corrige les inégalités en fournissant un soutien supplémentaire à ceux qui en ont le plus besoin, créant ainsi des conditions plus justes pour que chacun puisse réussir.

Les deux notions sont-elles opposées ?

Elles ne sont pas opposées, mais complémentaires. L’égalité établit un cadre de droits fondamentaux pour tous, et l’équité sert d’outil pour s’assurer que ce cadre soit réellement juste et accessible à tous les individus.

L’équité est-elle toujours la meilleure solution ?

Non, cela dépend du contexte. Dans certains cas, comme le vote ou l’application de la loi, l’égalité stricte est le principe essentiel. Dans d’autres, comme l’accès aux services publics, l’équité est nécessaire.

Qu’est-ce que l’égalité des chances ?

L’égalité des chances est la croyance que chaque individu devrait avoir la même opportunité de réussir, indépendamment de son origine sociale, économique ou de son milieu.

Comment le concept d’équité est-il appliqué dans le système scolaire ?

Dans le système scolaire, l’équité est appliquée par l’attribution de bourses pour les élèves issus de milieux défavorisés, le soutien pédagogique supplémentaire, ou l’adaptation des aménagements pour les élèves en situation de handicap.

Qu’est-ce qu’une égalité de résultats ?

L’égalité de résultats signifie que tous les individus d’un groupe, à la fin d’un processus, obtiennent le même résultat. Contrairement à l’équité qui cherche une égalité de chances, l’égalité de résultats peut impliquer une distribution plus radicale des ressources pour parvenir au même résultat pour tous.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet