Le fonctionnement de la mémoire est aujourd’hui connu. Nous nous souvenons facilement des idées, des éléments et des informations sur lesquels nous portons souvent notre attention, et nous oublions rapidement les idées, les éléments et les informations que nous ne sollicitons qu’une ou deux fois. Cet oubli naturel des informations que nous ne sollicitons que peu ou pas est une qualité d’un esprit sain. Après tout, pourquoi stocker des informations pour lesquelles nous indiquons à notre cerveau que nous n’en aurons pas besoin ? L’idée est donc simple : nous indiquons à notre mémoire ce qu’il est important de stocker en fonction du nombre de fois où nous nous exerçons à retrouver l’information. Plus nous nous exerçons, plus nous sollicitons l’information, plus l’information sera stockée de façon permanente.

En bref : pourquoi oublie-t-on et comment retenir une information ?

- L’oubli est un processus naturel du cerveau qui se produit quand une information n’est pas utilisée de manière répétée.

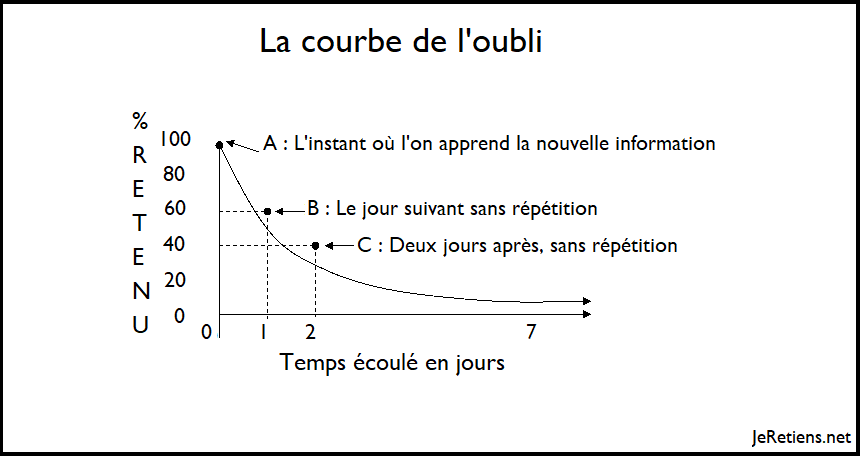

- La courbe de l’oubli, élaborée par Hermann Ebbinghaus, montre à quelle vitesse nous perdons une nouvelle information si nous ne la révisons pas.

- Nous oublions environ 40% d’une information dans les 24 premières heures si elle n’est pas révisée.

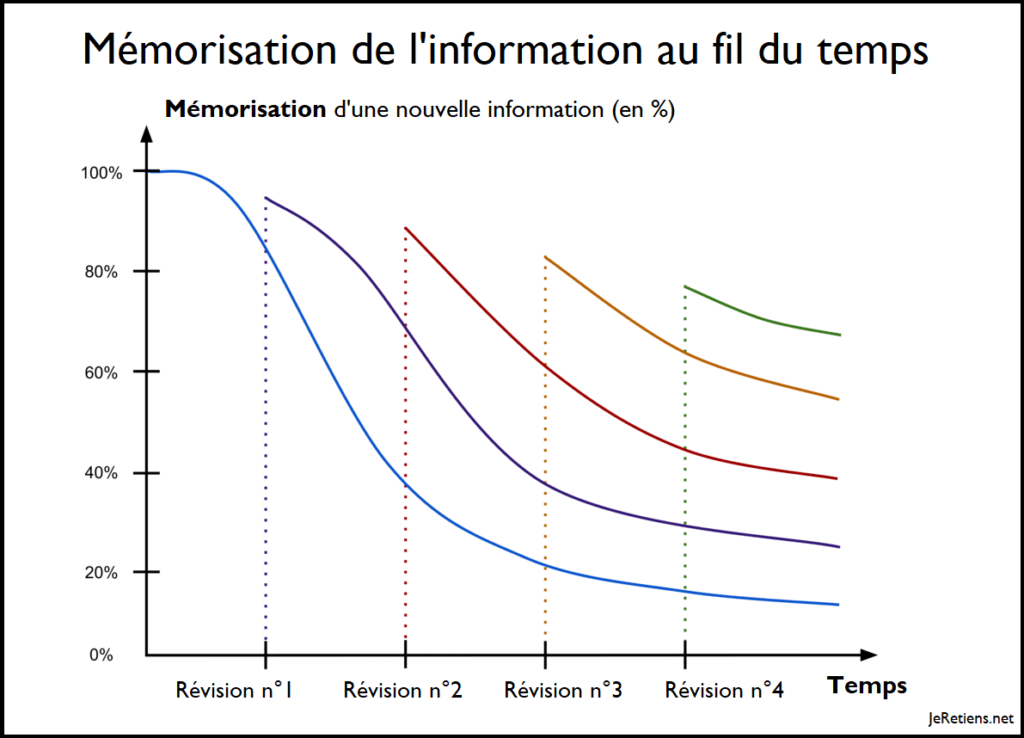

- Pour transformer une mémoire temporaire en mémoire permanente, il faut réviser l’information de manière régulière et espacée.

- Il existe de nombreuses méthodes de mémorisation, comme la méthode des Loci ou les moyens mnémotechniques, pour renforcer la mémorisation et lutter contre l’oubli.

La courbe de l’oubli

La courbe de l’oubli ci-dessus (appelée à l’origine courbe d’Ebbinghaus, du nom du philosophe allemand Hermann Ebbinghaus qui l’a développée en 1885) montre à quelle vitesse nous oublions les nouvelles informations que nous n’utilisons pas de manière répétée. Voici ce que démontre le graphique : supposons que nous entendions dix nouveaux termes le lundi. Notre mémoire immédiate, le point A du graphique, est de 100%, nous pouvons répéter les termes et les définitions le jour où nous les rencontrons pour la première fois.

Cependant, si nous ne revenons pas régulièrement sur ces termes et définitions, nous en oublierons environ 40 % au cours des 24 premières heures (point B). Si nous attendons 24 heures de plus avant de revoir ou de répéter l’information, nous avons perdu 60 % (point C) du contenu d’origine.

Lorsque nous entendons une chose pour la première fois, comme nous pouvons immédiatement y penser et la répéter, nous supposons que nous nous en souviendrons à partir de ce moment-là. C’est ce que l’on appelle la tromperie de la mémoire temporaire.

En quelques heures, la mémoire temporaire perd son ancrage et nous oublions l’information. Mais si nous ramenons continuellement notre attention sur cette information, si nous ajoutons continuellement des informations, elle finira par faire partie d’une mémoire plus permanente.

L’impact de la mémorisation sur le mécanisme de l’oubli

Nous ajoutons de nouvelles informations en commençant par nous intéresser à la nouvelle information dès que possible après l’avoir entendue ou lue. Puis, de temps en temps, mais continuellement, nous révisons la matière, en nous posant souvent des questions à son sujet. Notre objectif d’étude est de solliciter le plus souvent les informations, par petites sessions de révision, avec un peu de temps entre les sessions.

Le concept qu’expriment ces courbes est celui de la force de la mémoire. La mémoire est durable si elle est sollicitée, et plus elle est sollicitée, via des révisions, des ajouts d’informations, et la construction de liens entre les informations déjà présentes, plus elle sera forte.

Il existe outre les révisions classiques de nombreuses méthodes de mémorisation, comme les associations imagées, la méthode des Loci, les moyens mnémotechniques, le système major de mémorisation, etc.

Conclusion

En conclusion, l’oubli est un phénomène naturel et même nécessaire à notre cerveau. Il nous permet de faire le tri entre les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas. Cependant, il est possible de lutter contre la perte d’informations importantes en sollicitant régulièrement notre mémoire à travers des révisions ciblées et des méthodes de mémorisation spécifiques. En forçant notre cerveau à récupérer une information, nous lui envoyons un signal fort qui la consolide et la rend accessible à long terme.

FAQ : tout savoir sur l’oubli et la mémorisation

Qu’est-ce que la courbe de l’oubli ?

La courbe de l’oubli est un concept théorisé par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus qui montre à quelle vitesse nous oublions une nouvelle information si elle n’est pas révisée. Elle démontre que la plus grande partie de l’oubli se produit dans les premières 24 heures.

Pourquoi le cerveau oublie-t-il les informations ?

Le cerveau oublie les informations qu’il juge non essentielles. Ce mécanisme lui permet de ne pas surcharger la mémoire avec des données qui ne sont pas utiles, ce qui est considéré comme le signe d’un esprit sain et efficace.

Qu’est-ce que la « tromperie de la mémoire temporaire » ?

La tromperie de la mémoire temporaire est le sentiment que l’on a de se souvenir d’une nouvelle information juste après l’avoir entendue, ce qui nous amène à penser que nous nous en souviendrons pour toujours. Or, cette mémoire est fragile et l’information peut disparaître en quelques heures sans révision.

Comment lutter contre l’oubli ?

La meilleure façon de lutter contre l’oubli est de réviser régulièrement et de manière espacée l’information que vous souhaitez retenir. Plus vous sollicitez votre mémoire, plus l’information sera consolidée et deviendra une mémoire à long terme.

Comment la répétition impacte-t-elle la mémoire ?

La répétition régulière, aussi appelée « répétition espacée », force le cerveau à récupérer l’information, créant ainsi des connexions neuronales plus fortes. Chaque fois que l’information est sollicitée, elle est stockée plus profondément et devient plus facile à retrouver.

Quel est le lien entre l’attention et la mémoire ?

L’attention est la première clef de la mémorisation. Plus vous portez votre attention sur une information, plus vous avez de chances de la retenir à court terme et de la transférer dans votre mémoire de travail et potentiellement dans la mémoire à long terme.

Existe-t-il d’autres méthodes pour mémoriser ?

Oui, en plus des révisions classiques, il existe de nombreuses méthodes de mémorisation, ou « mnémotechniques », qui facilitent le rappel d’informations. Parmi les plus populaires, on trouve la méthode des Loci (ou palais de la mémoire), les associations imagées, et le système Major.

Qu’est-ce que la méthode des Loci ?

La méthode des Loci est une technique de mémorisation qui consiste à associer des informations à des lieux physiques que vous connaissez bien (comme les pièces de votre maison). En vous déplaçant mentalement dans ces lieux, vous pouvez retrouver les informations associées.

Les moyens mnémotechniques sont-ils efficaces ?

Oui, les moyens mnémotechniques sont très efficaces. Ils transforment des informations complexes en phrases, rimes, acronymes ou images plus faciles à mémoriser. Par exemple, l’acronyme « SOH CAH TOA » est un moyen mnémotechnique pour se souvenir des formules de trigonométrie.

Quelle est la différence entre la mémoire temporaire et la mémoire permanente ?

La mémoire temporaire est la capacité de retenir des informations à très court terme, souvent juste après les avoir rencontrées. La mémoire permanente, ou à long terme, est le stockage durable d’informations qui peuvent être rappelées des jours, des mois, voire des années plus tard.

Peut-on améliorer sa mémoire ?

Oui, la mémoire peut être améliorée. En comprenant son fonctionnement et en utilisant des techniques comme la répétition espacée, l’utilisation de moyens mnémotechniques et la mise en place d’une bonne hygiène de vie (sommeil, alimentation, sport), il est possible d’augmenter sa capacité à retenir l’information.

Pourquoi est-il important de ne pas tout retenir ?

Ne pas tout retenir permet au cerveau de se concentrer sur les informations les plus importantes et d’éviter la surcharge cognitive. L’oubli est un processus d’élagage essentiel qui préserve la santé de notre cerveau et le rend plus efficace.

À quelle fréquence faut-il réviser pour bien retenir ?

Selon la courbe de l’oubli, la première révision devrait idéalement avoir lieu dans les 24 heures suivant l’apprentissage. Les révisions suivantes peuvent être espacées dans le temps, par exemple après 3 jours, une semaine, un mois, etc. pour consolider l’information.

Comment le cerveau consolide-t-il l’information ?

La consolidation de la mémoire se produit lorsque le cerveau transfère une information de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Ce processus implique la création de nouvelles connexions neuronales (synapses), qui sont renforcées à chaque fois que l’information est rappelée.

Pourquoi les associations imagées sont-elles utiles ?

Le cerveau retient mieux les informations qui sont associées à des images. Les associations imagées sont donc une technique puissante qui aide à créer des liens mentaux forts entre les concepts, rendant les informations plus faciles à stocker et à récupérer.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet

Ping : Comment parler le français couramment en 3 mois - Inatlantis Blog