Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne vous souvenez pas d’avoir été un bébé ? Ou pourquoi vous pouvez facilement vous souvenir de toutes les paroles d’une chanson que vous avez apprise à l’adolescence, même si c’était il y a 20 ans (ou plus) ?

La réponse à ces questions réside peut-être dans la façon dont notre système de mémoire se développe au fur et à mesure que nous passons du stade de bébé à celui d’adolescent, puis à celui d’adulte. Notre cerveau n’est pas complètement développé à la naissance ; il continue de se développer et de changer pendant cette période importante de notre vie. Le développement de notre cerveau s’accompagne de celui de notre mémoire.

Parcourons le chemin de la mémoire et l’évolution des souvenirs à travers cet article !

En bref : Pourquoi n’avons-nous que peu de souvenirs de notre enfance ?

- L’amnésie infantile explique pourquoi il est difficile de se souvenir d’événements survenus avant l’âge de 3 ou 4 ans.

- Le développement rapide de l’hippocampe durant l’enfance, avec la production de nouveaux neurones, peut perturber les circuits de la mémoire existants.

- La myélinisation du cerveau et l’élagage synaptique se poursuivent jusqu’à l’adolescence, améliorant ainsi notre capacité à former des souvenirs stables et durables.

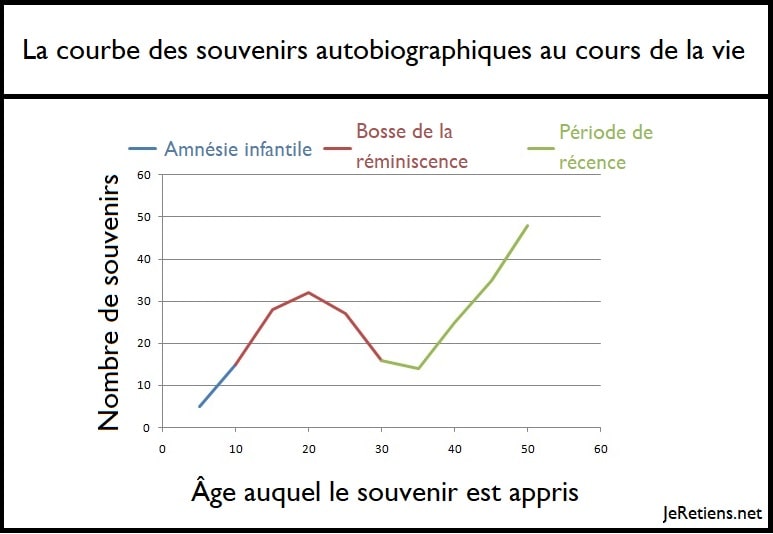

- Le phénomène de la bosse de la réminiscence montre que nous retenons mieux les souvenirs liés à l’adolescence et au début de l’âge adulte, une période clef pour la formation de notre identité.

- La mémoire évolue tout au long de la vie, passant d’une capacité de rappel à court terme chez les nourrissons à une mémoire plus complexe et mature à l’âge adulte.

Les souvenirs : de la naissance à l’adolescence

Vous souvenez-vous de votre premier anniversaire ? De votre deuxième ? Les adultes se souviennent rarement des événements survenus avant l’âge de trois ans et ont une mémoire incomplète lorsqu’il s’agit de ce qui leur est arrivé entre trois et sept ans. C’est un phénomène connu sous le nom d’amnésie infantile.

Pourquoi est-il si difficile de se souvenir d’avoir été un bébé ou un jeune enfant ? Est-ce simplement parce que nos premier, troisième et même septième anniversaires ont eu lieu il y a longtemps, et que nos souvenirs se sont naturellement estompés ? Pas nécessairement. En fait, un adulte de 40 ans aura généralement des souvenirs très forts de son adolescence qui, pour lui, s’est déroulée il y a plus de 20 ans. En revanche, un jeune de 15 ans aura peu de chances de se souvenir de quelque chose qui s’est produit lorsqu’il avait deux ans, même si cela ne s’est passé que 13 ans auparavant.

De quoi les bébés se souviennent-ils ?

On a longtemps pensé que la raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas de la majeure partie de notre petite enfance est que, lorsque nous sommes jeunes, nous ne sommes tout simplement pas capables de nous souvenir de manière stable des événements. La logique voudrait que l’on ne puisse pas accéder à un souvenir s’il n’est pas là.

Mais il s’avère que les nourrissons et les jeunes enfants peuvent se souvenir et se souviennent. Il s’agit aussi bien de souvenirs implicites (comme les souvenirs procéduraux, qui nous permettent d’effectuer des tâches sans y penser) que de souvenirs explicites (comme lorsque nous nous souvenons consciemment d’un événement qui nous est arrivé).

Notre capacité à nous souvenir de choses pendant de longues périodes s’améliore toutefois progressivement au cours de l’enfance. Dans des expériences où l’on apprenait à de jeunes enfants à imiter une action, par exemple, des enfants de six mois pouvaient se souvenir de ce qu’il fallait faire pendant 24 (mais pas 48) heures, tandis que des enfants de neuf mois pouvaient se souvenir de ce qu’il fallait faire un mois (mais pas trois mois) plus tard. À l’âge de 20 mois, les nourrissons pouvaient encore se souvenir de la façon d’effectuer une tâche qu’on leur avait montrée une année entière auparavant.

Il est intéressant de noter que des recherches récentes menées sur des rats ont révélé que, malgré la perte apparente des souvenirs épisodiques précoces, une trace latente du souvenir d’une expérience précoce demeure pendant une longue période et peut être déclenchée par un rappel ultérieur. Cela pourrait expliquer pourquoi les traumatismes précoces peuvent influencer le comportement des adultes et augmenter le risque de troubles mentaux futurs.

Notre cerveau se développe

Les neuroscientifiques qui étudient la mémoire chez les animaux (comme les rats et les singes) ont découvert que l’amnésie infantile ne touche pas que les humains. Ce phénomène semble être commun aux animaux dont le cerveau, comme le nôtre, continue de se développer après la naissance.

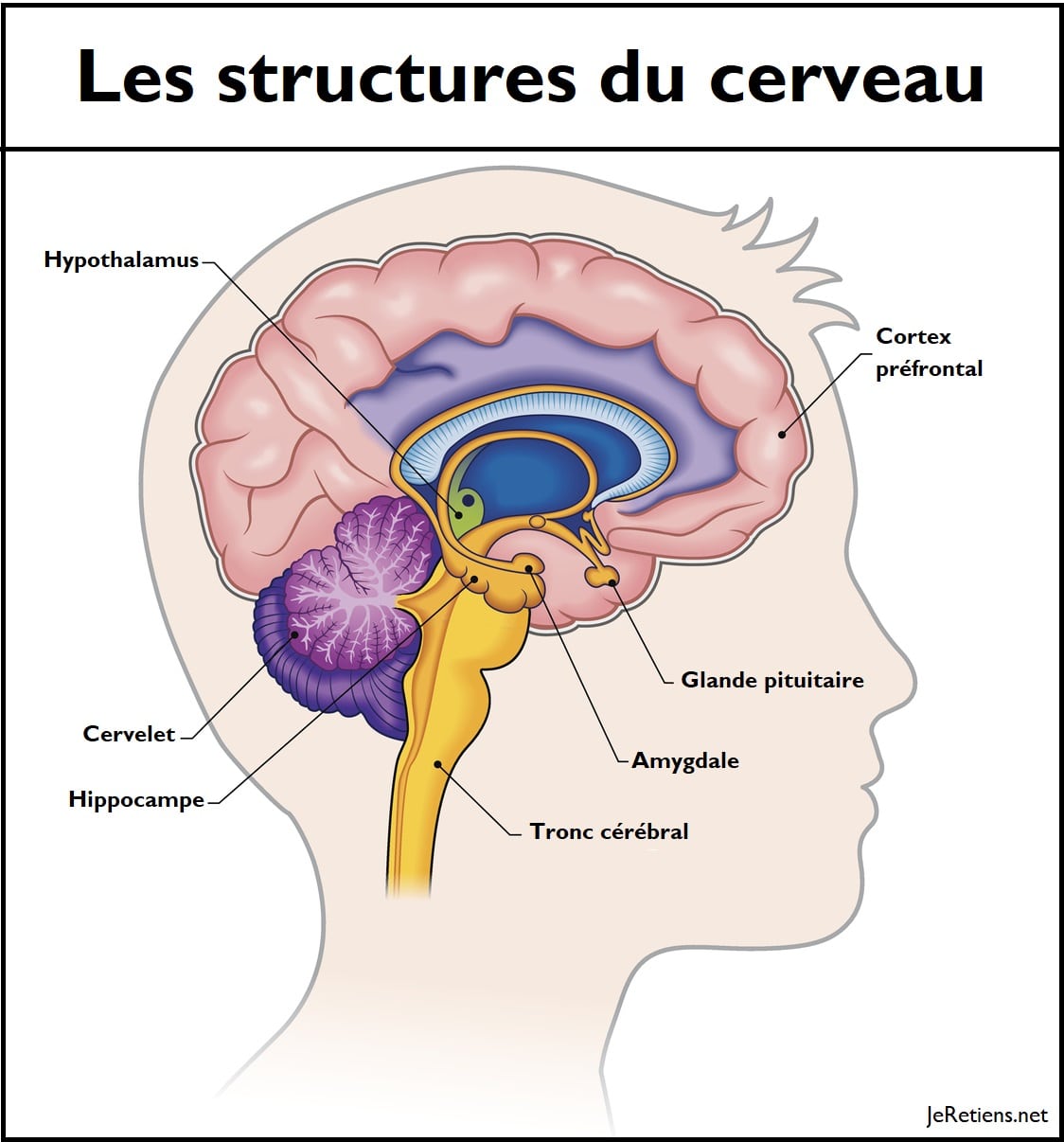

À la naissance, le cerveau d’un bébé ne représente qu’un quart de sa taille adulte. À l’âge de deux ans, il aura atteint les trois quarts de la taille d’un cerveau adulte. Ce changement de taille est corrélé à la croissance des neurones et à la vérification et à l’élagage des connexions. Le cortex préfrontal se développe, par exemple, jusqu’à nos 25 ans.

Que signifie donc pour nos souvenirs le fait que notre cerveau se développe encore pendant l’enfance et la petite enfance ?

Examinons l’hippocampe, cette partie du cerveau qui joue un rôle particulièrement important dans la formation des souvenirs épisodiques (souvenirs d’événements qui nous sont arrivés). Alors que de nombreuses parties du cerveau continuent à se développer et à se modifier après la naissance, l’hippocampe est l’une des rares régions qui continue à produire de nouveaux neurones à l’âge adulte. Lorsque nous sommes petits, par exemple, une partie de l’hippocampe appelée le gyrus denté est en surrégime, produisant des neurones à un rythme élevé. Ces nouveaux neurones sont ensuite intégrés dans les circuits de l’hippocampe. Bien que la production de nouveaux neurones se poursuive à l’âge adulte, le rythme d’activité ralentit.

Les scientifiques pensent que ce rythme rapide de production de neurones dans l’enfance pourrait contribuer à notre taux d’oubli plus élevé lorsque nous sommes jeunes. Comment ? En formant de nouvelles connexions avec les circuits de la mémoire, les masses de nouveaux neurones peuvent perturber les réseaux existants de souvenirs déjà formés.

La mémoire à l’adolescence

Si la petite enfance est reconnue depuis longtemps comme une période importante pour le développement du cerveau, on pensait autrefois que tout était terminé bien avant la puberté. Mais nous savons aujourd’hui que notre cerveau continue de se développer et de changer pendant la puberté et l’adolescence. En particulier, notre cortex préfrontal, qui joue un rôle important dans les fonctions exécutives comme le contrôle de notre comportement, subit d’importants changements à cette période. Et, comme ces zones de notre cerveau continuent à changer et à se développer, il en va de même pour notre mémoire.

La bosse de la réminiscence

Les paroles de chansons, les conversations animées, les voyages ou encore les scènes de films, nous avons plus de chances de nous en souvenir 20, 30 ou même 40 ans plus tard pour peu que nous les ayons vécus et retenus durant notre adolescence.

Un certain nombre d’études ont montré que les adultes de plus de 30 ans ont plus de souvenirs de l’adolescence et du début de l’âge adulte que de toute autre période de leur vie, avant ou après. Ce phénomène est connu sous le nom de bosse de la réminiscence.

On pense que cela s’explique par le fait que, lorsque nous nous forgeons une nouvelle image de nous-même, c’est à l’adolescence que se fixent nos goûts musicaux, nous encodons des souvenirs solides et durables en rapport avec cette image. En d’autres termes, nous sommes plus susceptibles de favoriser les souvenirs qui renforcent nos idées sur notre identité. L’adolescence étant une période clef pour l’émergence d’un soi stable et durable, c’est aussi la période où nous avons tendance à nous souvenir le plus fortement.

Plus de myéline à l’adolescence

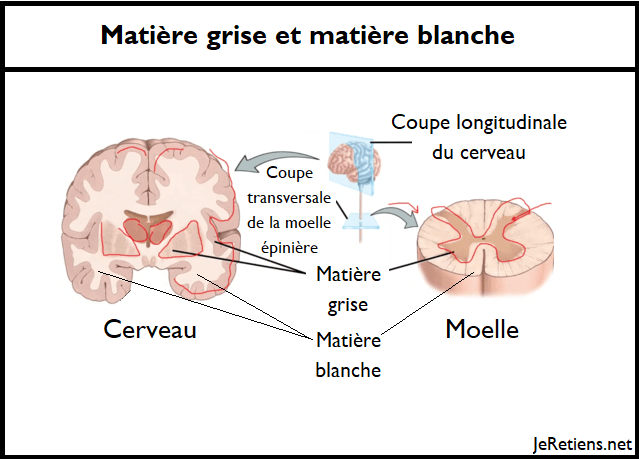

Le terme de matière grise est souvent utilisé comme une sorte de raccourci pour désigner les cellules du cerveau, la matière grise est en grande partie composée de neurones denses.

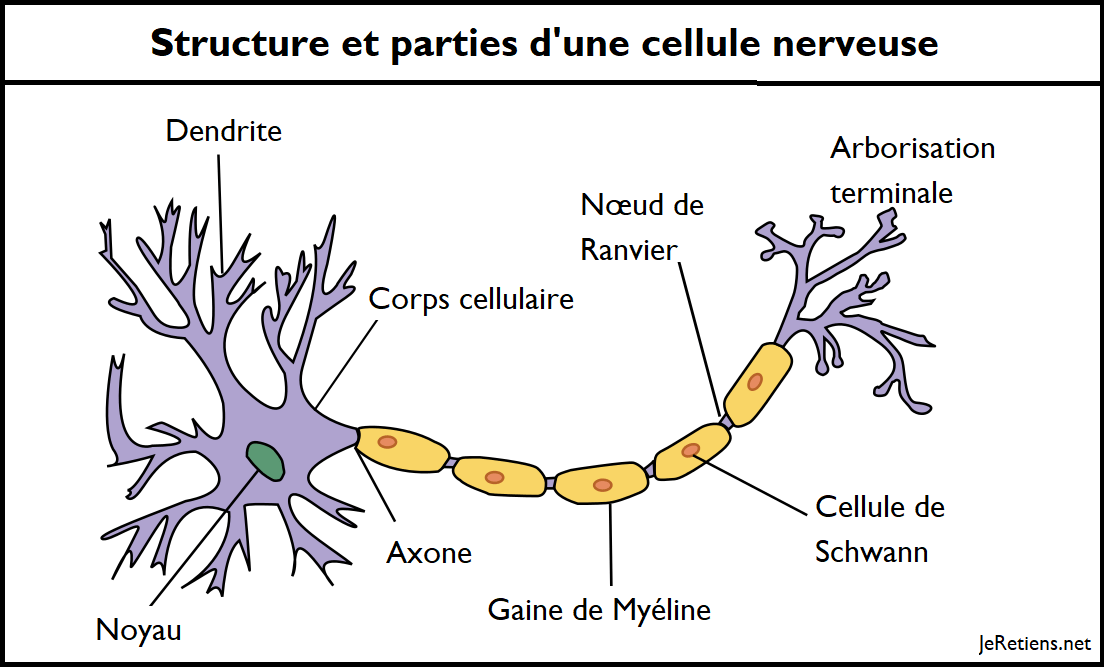

Près de la moitié du cerveau est remplie d’une masse de câbles de communication (axones) qui relient les neurones dans différentes parties du cerveau. C’est la matière blanche. Les câbles sont recouverts d’une substance grasse appelée myéline, qui leur donne la couleur blanche que l’on voit à l’IRM. La myéline agit comme une isolation autour des axones, permettant aux messages (sous forme de signaux électriques) d’être transportés plus rapidement entre les zones du cerveau. Plus la myéline est importante, plus les messages voyagent rapidement.

Grâce à la technologie de l’IRM, les scientifiques ont pu observer ce qui arrive à la myéline dans notre cerveau pendant l’enfance et l’adolescence. Ils ont découvert que, si les régions sensorielles et motrices du cerveau sont entièrement myélinisées (recouvertes de myéline) au cours des premières années de vie, la myélinisation du cortex frontal se poursuit jusqu’à l’adolescence.

La croissance et l’élagage synaptiques à la puberté

Au cours des premiers mois de notre vie, notre cerveau s’active à créer de très nombreuses synapses (connexions entre les neurones), jusqu’à ce que nous en ayons beaucoup plus que ce que nous aurons finalement à l’âge adulte. Au cours des quelques années suivantes, ces connexions sont progressivement élaguées. En fonction de nos expériences, certaines connexions sont renforcées tandis que d’autres disparaissent jusqu’à ce que, finalement, la densité de nos synapses atteigne le niveau adulte.

Mais, dans notre cortex préfrontal, il semble que cela se produise une deuxième fois. Lorsque nous atteignons la puberté, qui correspond à une période de croissance et d’apprentissage dans le reste du corps, il y a une autre vague de prolifération synaptique dans le cerveau. Puis, à l’adolescence, ces connexions sont à nouveau élaguées et réorganisées. Cet élagage rend les connexions existantes plus efficaces et est donc essentiel aux processus cognitifs tels que la mémoire.

Étant donné que nos cortex frontal et préfrontal continuent de se développer de cette manière pendant la puberté et l’adolescence, on pourrait s’attendre à une amélioration correspondante des fonctions exécutives liées à la mémoire, qui sont associées à ces régions frontales de notre cerveau. Et c’est effectivement le cas : des expériences ont montré que nos performances dans des tâches complexes de mémoire de travail continuent de s’améliorer à l’adolescence, tout comme notre mémoire prospective (notre capacité à nous souvenir de faire des choses dans le futur).

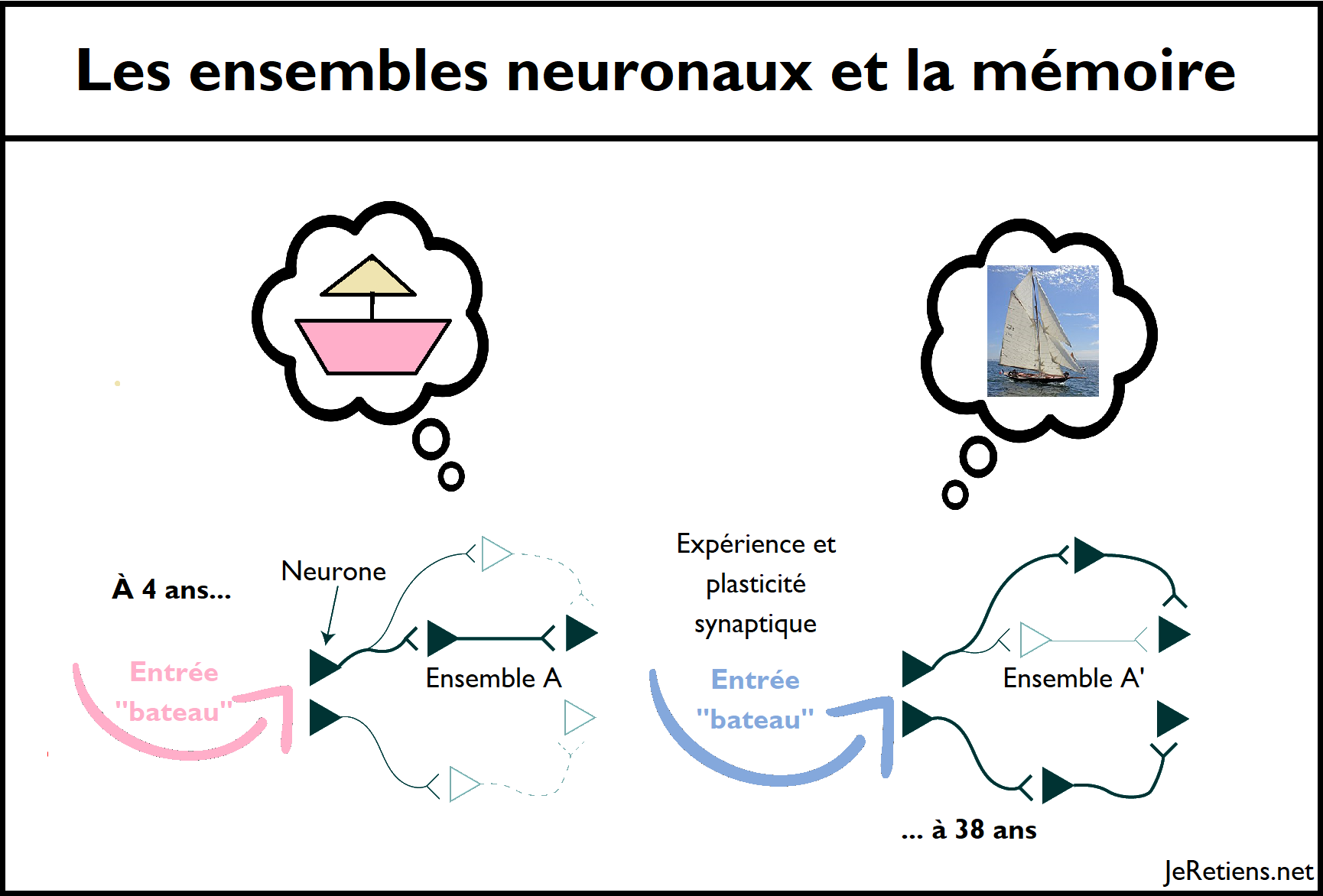

De plus, c’est la plasticité synaptique et l’expérience qui font évoluer les souvenirs des choses. En effet, le terme « bateau » peut ne pas avoir le même sens pour un enfant de 4 ans et pour un adulte de 38 ans.

Les étapes de la mémoire de la naissance à l’âge adulte

| Âges | Capacités mémorielles |

| De la naissance jusqu’à 1 an | Capacité à se souvenir d’événements pendant de courtes périodes (la durée augmente progressivement) |

| Entre 1 et 2 ans | Capacité à se souvenir d’événements pendant des périodes de plus en plus longues |

| De 2 à 3 ans | Amélioration de la mémoire déclarative (mémoire des faits et des événements) |

| De 4 à 7 ans | La mémoire prospective (se souvenir de choses à faire dans le futur) commence à émerger |

| De 8 à 10 ans | Amélioration du rappel des faits et amélioration du rappel des relations spatiales |

| De 10 à 12 ans | Amélioration de la mémoire à long terme et capacité accrue à refouler consciemment des souvenirs |

| De 13 à 21 ans | Amélioration de la mémoire prospective et amélioration de la mémoire de travail |

Conclusion

L’étude de la mémoire infantile est un domaine de recherche fascinant. Elle nous rappelle que le développement de notre cerveau et de notre mémoire est un processus continu qui s’étend sur de nombreuses années. Loin d’être de simples tablettes vierges, les nourrissons et les jeunes enfants sont capables de se souvenir, mais leur cerveau en pleine croissance subit des transformations profondes. Ces changements neurologiques expliquent l’amnésie infantile et la bosse de la réminiscence, phénomènes qui façonnent notre perception de notre propre histoire. La prochaine fois que vous essaierez de vous souvenir de vos premières années, vous saurez que c’est le travail de votre cerveau en constante évolution qui rend cette tâche si difficile.

FAQ : Les souvenirs d’enfance et le développement de la mémoire

Qu’est-ce que l’amnésie infantile ?

L’amnésie infantile est le phénomène par lequel la plupart des adultes ont peu ou pas de souvenirs d’événements survenus avant l’âge de trois ou quatre ans. Les souvenirs entre quatre et sept ans sont souvent incomplets et fragmentés.

À quel âge les souvenirs d’enfance commencent-ils à s’estomper ?

Les recherches suggèrent que les souvenirs commencent à s’estomper de manière significative après l’âge de sept ans, marquant une transition de l’amnésie infantile à une mémoire plus mature et stable.

Pourquoi n’avons-nous pas de souvenirs de notre naissance ?

Notre cerveau n’est pas encore suffisamment développé à la naissance pour former et stocker des souvenirs épisodiques stables. Les structures cérébrales comme l’hippocampe, essentielles à la mémoire, sont en pleine croissance et réorganisation.

Comment le développement du cerveau influence-t-il la mémoire ?

Le cerveau d’un enfant est en constante évolution. La production rapide de nouveaux neurones dans l’hippocampe, l’élagage synaptique et la myélinisation de certaines régions du cerveau durant l’enfance et l’adolescence modifient les circuits de la mémoire.

Quel est le rôle de l’hippocampe dans l’amnésie infantile ?

L’hippocampe est une zone clé pour la formation des souvenirs. Pendant la petite enfance, il produit de nouveaux neurones à un rythme très rapide. Ce processus, appelé neurogenèse, peut perturber et remplacer les réseaux de souvenirs existants, entraînant l’oubli.

De quels types de souvenirs les bébés sont-ils capables ?

Les bébés sont capables de former des souvenirs implicites, comme des souvenirs procéduraux qui leur permettent d’apprendre des routines. Cependant, leur capacité à former des souvenirs explicites (conscients) est limitée et de courte durée au début.

Qu’est-ce que la « bosse de la réminiscence » ?

La bosse de la réminiscence est le phénomène par lequel les adultes de plus de 30 ans ont une mémoire particulièrement vive pour les événements survenus durant leur adolescence et le début de l’âge adulte (de 10 à 30 ans environ). C’est une période clef pour la formation de notre identité.

Pourquoi l’adolescence est-elle une période si mémorable ?

L’adolescence est une période où notre identité se construit. Nous encodons alors des souvenirs qui renforcent notre perception de nous-mêmes, ce qui les rend plus durables et plus faciles à rappeler des années plus tard. Le cerveau achève également sa maturation à cette période, notamment le cortex préfrontal.

Comment la myéline affecte-t-elle la mémoire à l’adolescence ?

La myéline est une gaine qui isole les axones des neurones, permettant aux signaux électriques de voyager plus vite. La myélinisation du cortex préfrontal se poursuit jusqu’à l’adolescence, rendant les connexions cérébrales plus rapides et plus efficaces, ce qui contribue à l’amélioration de la mémoire.

Qu’est-ce que l’élagage synaptique ?

L’élagage synaptique est un processus naturel du développement du cerveau où les connexions entre les neurones qui ne sont pas utilisées sont éliminées. Ce processus se produit massivement durant l’enfance et l’adolescence, rendant les connexions restantes plus efficaces.

Les souvenirs d’enfance peuvent-ils être récupérés ?

La recherche suggère que certains souvenirs précoces pourraient ne pas être complètement perdus, mais plutôt inaccessibles. Des recherches sur les animaux montrent qu’une « trace latente » de ces souvenirs peut persister et potentiellement être déclenchée plus tard.

Pourquoi la mémoire des enfants est-elle différente de celle des adultes ?

La mémoire des enfants et des adultes est différente en raison des étapes de développement du cerveau. Les enfants ont une mémoire moins mature pour les faits et les événements, tandis que les adultes disposent d’un cerveau complètement développé, capable de former des souvenirs plus complexes et durables.

La mémoire de travail s’améliore-t-elle avec l’âge ?

Oui, la mémoire de travail, qui nous permet de retenir temporairement des informations pour effectuer des tâches, continue de s’améliorer tout au long de l’adolescence, à mesure que le cortex préfrontal se développe.

Est-ce que tous les enfants vivent l’amnésie infantile de la même manière ?

Non, l’âge auquel l’amnésie infantile se termine varie légèrement d’un enfant à l’autre, généralement entre 3 et 7 ans. Des facteurs comme la culture, l’environnement et le développement du langage peuvent influencer la capacité à former des souvenirs autobiographiques.

Les souvenirs précoces peuvent-ils influencer le comportement des adultes ?

Oui, certaines recherches suggèrent que des expériences traumatisantes vécues dans la petite enfance, même si elles ne sont pas rappelées consciemment, peuvent laisser une trace et influencer le comportement d’un adulte, augmentant potentiellement le risque de troubles mentaux.

Quelle est la clef pour créer des souvenirs durables ?

La formation de souvenirs durables est favorisée par la répétition, l’engagement émotionnel et la capacité à relier de nouvelles informations à des connaissances déjà existantes. Plus un souvenir est pertinent pour notre identité ou nos émotions, plus il a de chances de rester dans notre mémoire.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet