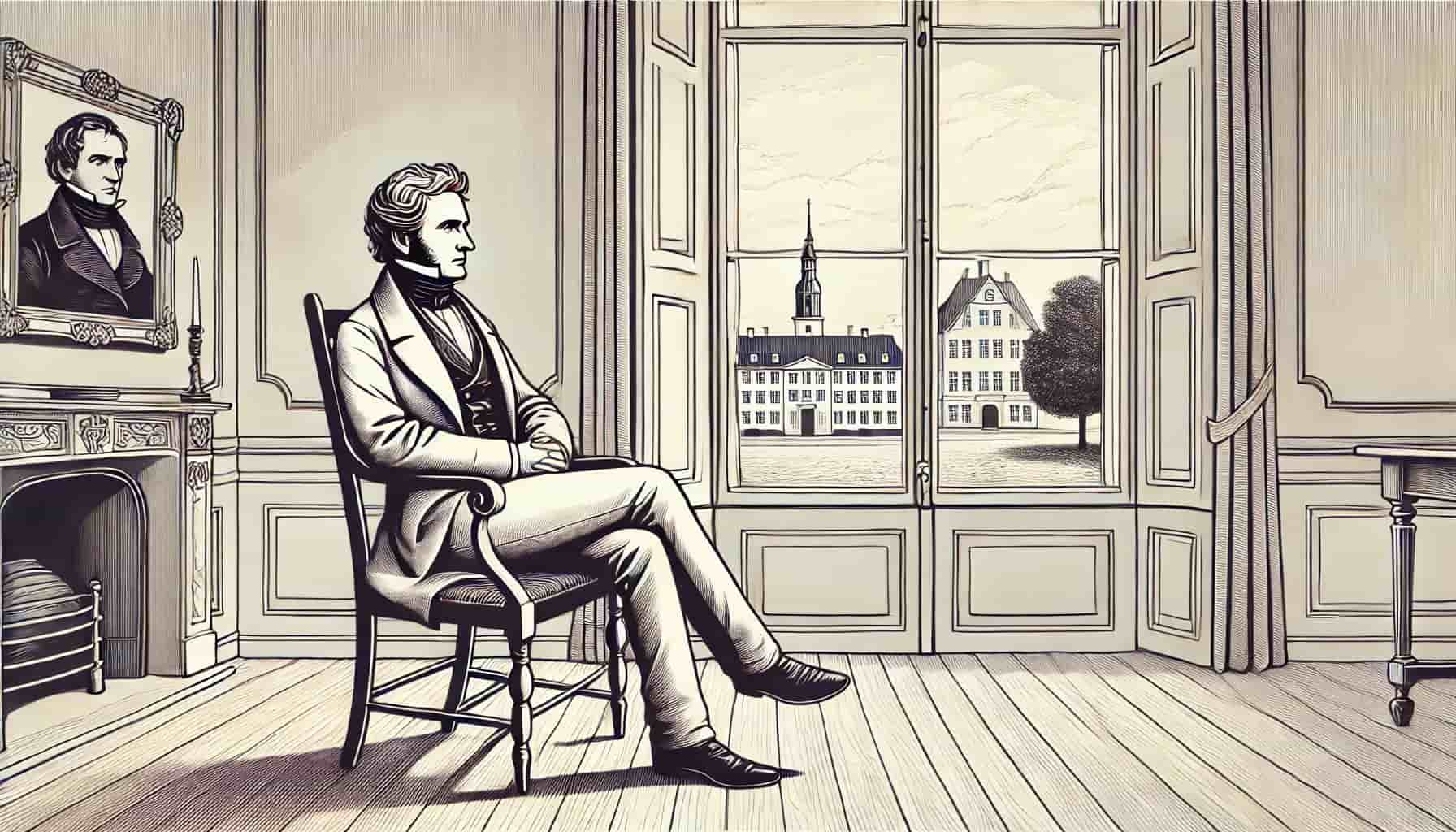

Avant d’entrer dans l’examen détaillé des trois œuvres de Søren Kierkegaard — Miettes philosophiques, Le concept de l’angoisse et Traité du désespoir — il est utile de poser quelques jalons sur l’esprit même de sa démarche. Kierkegaard, penseur danois du XIXe siècle, se définit souvent en opposition aux systèmes philosophiques fermés de son époque, notamment l’hégélianisme. Il insiste sur l’importance de la subjectivité et de la dimension existentielle de la foi, de la liberté, de l’angoisse et du désespoir. Dans ce préambule, nous soulignerons quelques thématiques-clés qui serviront de fil conducteur tout au long du texte : la découverte paradoxale de la vérité, la confrontation à l’angoisse née de la liberté, la problématique du soi et la centralité de Dieu dans la résolution (ou le non-résolu) de la condition humaine.

Les pages qui suivent s’attachent à exposer, en environ 4000 mots, une synthèse la plus fidèle possible des problématiques soulevées dans chacune de ces trois œuvres, tout en veillant à préserver la clarté de la structuration, l’approfondissement philosophique, les exemples concrets et la mise en évidence des liens qui rendent ces textes complémentaires et interdépendants.

Introduction générale

Søren Kierkegaard (1813-1855), penseur prolifique et souvent considéré comme le précurseur de l’existentialisme, a écrit de nombreux ouvrages qui explorent la condition humaine, la foi, la subjectivité, l’angoisse et le désespoir. Parmi ses textes les plus marquants, trois se distinguent :

- Miettes philosophiques (1844) : une réflexion sur la nature de la vérité religieuse et la possibilité de l’apprendre ou de la recevoir.

- Le concept de l’angoisse (1844) : une analyse du rôle de l’angoisse face à la liberté et du lien avec le péché originel.

- Traité du désespoir (1849) : une exploration approfondie du soi et de la « maladie spirituelle » qu’est le désespoir, en rapport avec Dieu.

Bien que différentes par leurs thématiques et leurs approches, ces œuvres sont reliées par une même perspective existentielle : comprendre le drame intérieur de l’homme confronté à son infinie liberté et sa finitude, au paradoxe de la foi et à la tentation du péché ou du désespoir. Dans ce texte, nous présenterons :

- Les axes centraux de Miettes philosophiques, autour de la vérité religieuse comme paradoxe et l’idée du « moment » de la foi.

- L’analyse de l’angoisse dans Le concept de l’angoisse, révélant le vertige de la liberté.

- La description du désespoir dans Traité du désespoir, ou La Maladie à la mort, comme rupture dans la relation du soi à Dieu.

Nous conclurons en montrant les liens étroits entre ces textes, qui forment un triptyque philosophique et théologique illustrant la démarche existentielle de Kierkegaard.

Miettes philosophiques : la vérité religieuse et la foi comme paradoxe

Contexte de l’œuvre

Miettes philosophiques (Philosophiske Smuler, 1844) est publié sous le pseudonyme Johannes Climacus. Kierkegaard y interroge la possibilité d’acquérir la vérité éternelle : peut-elle être découverte comme le pensaient Socrate et la philosophie grecque, ou faut-il une intervention divine, ce fameux « moment » où l’éternité surgit dans le temps ?

Cette œuvre se confronte donc à la question du rapport entre l’enseignement socratique (où la vérité serait déjà en nous et ne demanderait qu’à être « rappelée ») et l’enseignement chrétien, qui postule un saut de la raison à la foi. Le titre lui-même, « Miettes philosophiques », indique la forme de petits morceaux, ou fragments, renvoyant à une méthode brève, parcellaire, mais incisive.

Principaux thèmes et concepts

L’idée socratique de la réminiscence

Kierkegaard prend Socrate comme modèle de la quête philosophique : le maître ne transmet pas une vérité ex nihilo, mais aide l’élève à se souvenir de ce qu’il possède déjà en lui-même (maïeutique). Selon l’optique socratique, la vérité est latente, et l’apprentissage n’est qu’un acte de réminiscence.

Kierkegaard valorise cette approche pour la connaissance rationnelle et éthique, mais il la trouve insuffisante lorsque l’on parle de la vérité religieuse absolue, c’est-à-dire la vérité qui sauve, censée provenir de Dieu lui-même.

La naissance du « moment » et l’enseignant absolu

Dans Miettes philosophiques, Kierkegaard oppose à la réminiscence socratique le scénario d’un « enseignant absolu », incarné par Dieu fait homme (le Christ). Cette vérité n’est pas en nous par avance ; elle surgit dans le « moment » (Øieblikket) où l’éternité entre dans le temps. Ce moment est un paradoxe pour la raison, car il suppose que l’infini puisse s’incarner de façon finie.

L’élève qui reçoit cette vérité n’est plus dans la continuité d’un savoir latent ; il devient un « nouvel homme », brusquement métamorphosé par la révélation. La foi, ici, est un saut : on ne peut prouver logiquement cette intrusion divine dans l’histoire, on doit y adhérer par un engagement existentiel.

Le disciple et l’importance de la subjectivité

Kierkegaard met l’accent sur la position du disciple qui reçoit la révélation : il doit reconnaître qu’il n’est pas seulement ignorant (comme chez Socrate), mais pécheur et dépendant de Dieu pour la rédemption. Cette reconnaissance exige un engagement total et marque la grande place de la subjectivité : la vérité religieuse n’est pas une entité neutre, mais un appel à se convertir, à vivre autrement.

L’aspect paradoxal et souvent qualifié d’« absurde » (pour la raison pure) souligne l’idée kierkegaardienne : la foi n’est pas affaire de démonstration mais d’appropriation intérieure. Le moment du choix religieux est donc un moment décisif, qui requiert un consentement de la volonté et de la passion plus que de l’intellect.

L’ironie comme procédé littéraire et philosophique

Au-delà du fond théologique, Miettes philosophiques use de l’ironie. L’auteur, protégé derrière le pseudonyme Johannes Climacus, joue avec la posture du « penseur humoristique ». Cela lui permet de tourner en dérision tant l’arrogance philosophique (qui prétendrait tout comprendre par la spéculation) que l’éventuelle naïveté d’une foi non assumée par la passion. L’ironie devient ainsi une arme critique pour souligner le caractère inassimilable du paradoxe chrétien par la seule raison.

Exemples concrets et illustrations

-

La dette infinie : Kierkegaard illustre parfois la révélation chrétienne par l’exemple d’une dette colossale. Si elle était finite, on pourrait la rembourser nous-mêmes. Mais si elle est infinie (comme le péché devant Dieu), seul Dieu peut l’effacer. D’où la nécessité d’un Sauveur, extérieur à nous, qui réalise ce que nous ne pourrions faire par nos propres forces.

-

Le saut dans le vide : La foi est comme un saut d’un trapéziste sans filet. Le disciple doit accepter de se jeter dans l’inconnu, soutenu seulement par la promesse divine. Cet exemple illustre le risque intrinsèque à la foi, incompatible avec une sécurité purement rationnelle.

Articulation de Miettes philosophiques avec la trajectoire globale de Kierkegaard

Miettes philosophiques établit clairement la rupture entre la recherche philosophique « humaine » et la révélation chrétienne. Il annonce l’idée du paradoxe et du saut, qui sera récurrente dans plusieurs œuvres de Kierkegaard (notamment Crainte et tremblement).

Cette réflexion croise, sans la traiter de front, la question de l’angoisse. Si la foi repose sur le saut, il existe un état de trouble et de liberté angoissée qui précède la décision : précisément ce que Le concept de l’angoisse étudiera de façon plus approfondie.

Le concept de l’angoisse : la liberté face au possible

Contexte et position de l’œuvre

Le concept de l’angoisse (Begrebet Angest, 1844), signé du pseudonyme Vigilius Haufniensis, paraît la même année que Miettes philosophiques. Il porte un regard plus psychologique et philosophique que directement théologique sur la condition humaine. Kierkegaard y définit l’angoisse comme une modalité existentielle essentielle, liée à la découverte que nous sommes libres de choisir, et donc libres de mal faire.

Définition et caractérisation de l’angoisse

L’angoisse comme vertige de la liberté

Contrairement à la peur, qui porte sur un objet précis (un danger concret), l’angoisse n’a pas d’objet déterminé. C’est un vertige devant la possibilité. L’être humain se découvre capable de produire des actes qui ne sont pas prédéterminés, ce qui suscite une fascination mêlée de terreur.

La liberté, en ouvrant l’infinité des possibles, provoque une angoisse fondamentale : comment choisir ? Et si je commets le mal ? Si je me précipite moi-même dans le gouffre ? L’angoisse révèle ainsi la dimension métaphysique de la liberté.

Angoisse et péché originel

Kierkegaard articule son propos au récit biblique du péché originel. Adam, devant l’arbre de la connaissance du bien et du mal, expérimente déjà l’angoisse : il peut enfreindre l’interdit, mais il ne l’a pas encore fait. L’angoisse précède donc le péché effectif, car elle est la conscience de pouvoir pécher.

Après la Chute, cette structure perdure : chaque individu, conscient de sa liberté, peut succomber au mal. L’angoisse demeure l’ombre portée de cette possibilité.

L’angoisse comme moteur de la découverte de soi

Pour Kierkegaard, l’angoisse n’est pas qu’une épreuve négative. Elle signale que nous ne sommes pas des êtres purement déterminés, mais dotés de la capacité d’initiative et de choix moral. L’angoisse peut conduire au repli, à la faute ou au désespoir, mais elle peut aussi éveiller à la responsabilité et préparer le terrain d’un choix authentique. Ainsi, on retrouve cette tension entre la potentialité de chute et la potentialité d’un engagement plus profond (notamment dans la foi).

Exemples concrets et illustrations

-

Le bord du précipice : Se pencher au-dessus d’un gouffre procure un vertige. On n’a pas seulement peur de tomber, on craint d’être saisi par l’élan de se jeter soi-même. C’est la liberté, la conscience que « je pourrais sauter » qui fait naître l’angoisse.

-

Le choix de vie : Un jeune qui doit décider d’une orientation peut ressentir une angoisse profonde : aucune certitude absolue ne garantit le « bon » choix. À chaque instant, toutes les voies s’offrent, et l’impossibilité de tout embrasser fait naître une inquiétude existentielle : et si je me trompe ?

Articulation du Concept de l’angoisse avec la pensée globale de Kierkegaard

Le concept de l’angoisse se concentre davantage sur l’anthropologie de la liberté et du péché. Il développe la condition de l’individu face à ses possibles, état psychique qui pourra déboucher soit sur le péché (le mal choisi), soit sur une quête de rédemption (ouvrir la possibilité d’une foi salvatrice).

Comparé à Miettes philosophiques, il met moins l’accent sur le « saut dans la révélation » et davantage sur la situation d’avant le choix, cette oscillation entre les potentialités. Par la suite, Traité du désespoir élargira encore la perspective en explorant la manière dont le sujet peut « mal se rapporter » à soi-même et sombrer dans le désespoir, ou trouver l’issue dans la foi.

Traité du désespoir (La Maladie à la mort) : l’identité et la relation à soi-même

Titre, datation et pseudonyme

Publié en 1849 sous le titre danois Sygdommen til Døden, Traité du désespoir (aussi traduit La Maladie à la mort) est signé d’Anti-Climacus, censé représenter un point de vue encore plus élevé dans la foi chrétienne que Johannes Climacus. Ce choix de pseudonyme reflète l’intention de Kierkegaard de livrer une analyse plus strictement chrétienne, moins ironique, plus exigeante en termes de définition du « vrai christianisme ».

Le propos du livre consiste à explorer la structure du soi, défini comme une synthèse entre finitude et infinitude, et à décrire le désespoir comme une « pathologie spirituelle » dans laquelle l’individu se refuse à accepter cette synthèse devant Dieu.

Le soi comme relation : finitude et infinitude

Définition du soi

Kierkegaard définit l’homme comme une synthèse dynamique de contraires : fini et infini, temporel et éternel, nécessité et liberté. Cette synthèse n’est pas donnée passivement ; elle doit être « posée » par l’individu, qui devient soi-même en la choisissant.

Être soi-même implique donc une tension, car il faut sans cesse s’ajuster entre les pôles opposés de la condition humaine. Cette opération ne peut réussir que si elle se fait « devant Dieu », autrement dit en reconnaissant la dimension transcendante qui soutient l’homme dans cet équilibre.

Le désespoir comme dysfonctionnement de la relation à soi

Le désespoir apparaît dès que cette synthèse est brisée ou refusée. L’individu peut se perdre dans l’infinité (refusant les limites de la finitude, se prenant pour un pur esprit ou un génie solitaire), ou au contraire se perdre dans la finitude (s’enfermer dans le matériel, le quotidien, sans aspirer à l’infini).

Dans les deux cas, il y a un défaut d’équilibre et surtout un refus d’assumer son statut de créature devant Dieu. Kierkegaard appelle le désespoir « péché » dans la mesure où c’est un acte d’orgueil ou de lâcheté, selon les modalités, qui rejette la dépendance à l’égard de Dieu.

Formes et degrés du désespoir

Kierkegaard distingue divers stades :

- Le désespoir ignoré : La personne ne se sait pas désespérée, elle vit « tranquillement », sans conscience de sa rupture intérieure.

- Le désespoir conscient, passif : On sent qu’on est « à côté de soi-même », mais on se juge impuissant à changer. Cela peut se manifester par la mélancolie, la résignation.

- Le désespoir actif, luciférien : On réalise que l’on est en lutte contre Dieu et on l’assume comme un défi. On veut être soi-même contre Dieu, dans une révolte orgueilleuse.

Dans tous ces cas, la racine est la même : le refus de s’en remettre à Dieu, de reconnaître sa propre finitude et la grâce divine.

Le désespoir comme « maladie à la mort » : une pathologie spirituelle

Maladie mortelle et mort spirituelle

Si Kierkegaard emploie l’expression « maladie à la mort », c’est pour indiquer que le désespoir n’aboutit pas à la mort physique (dont on pourrait dire qu’elle met fin à tout). C’est une maladie de l’esprit, potentiellement éternelle, qui coupe l’homme de la véritable vie spirituelle. On peut persister dans cet état sans jamais trouver de rémission, ce qui est pire, du point de vue chrétien, que la mort corporelle.

Le remède : la foi

Le seul remède à ce désespoir, selon Kierkegaard, est d’accepter d’être soi-même devant Dieu, c’est-à-dire reconnaître ses limites, mais aussi son appel à l’infini spirituel, dans la dépendance et la confiance en Dieu. Le geste central reste alors un geste de foi et d’humilité, qui libère du mensonge orgueilleux ou de la fuite dans la passivité.

Exemples concrets et illustrations

-

L’individu mondain, apparemment heureux : Quelqu’un possédant richesse, plaisirs, reconnaissance sociale, peut se croire épanoui. Kierkegaard estime qu’il est souvent secrètement désespéré, faute de se connaître en profondeur et de s’interroger sur son destin éternel. Il ignore sa propre coupure avec Dieu, donc ne cherche pas à la guérir.

-

L’artiste révolté : À l’autre extrême, le créateur ou l’intellectuel qui se sait en conflit avec lui-même et qui n’accepte pas de remettre son être entre les mains d’une transcendance peut développer un désespoir « conscient ». Il vit une forme de révolte contre la condition humaine, se débattant pour prouver qu’il peut se suffire. Cette forme de désespoir est plus lucide, mais non moins pathogène.

Articulation du Traité du désespoir avec les autres œuvres

Comparé à Miettes philosophiques et Le concept de l’angoisse, Traité du désespoir pousse plus loin l’analyse psychologique et spirituelle du rapport à soi et à Dieu. Il montre comment l’angoisse peut se transformer en désespoir, ou comment la foi au paradoxe chrétien peut être le chemin de sortie.

Le lien est donc direct : là où Miettes philosophiques insistait sur la nature paradoxale de la vérité chrétienne et Le concept de l’angoisse explorait la liberté en devenir, Traité du désespoir affine la notion de « mauvais rapport à soi » conduisant au mal-être spirituel ultime, que seule la reconnaissance de Dieu peut dépasser.

Liens et complémentarités entre les trois œuvres

De l’angoisse à la foi : le rôle de la subjectivité

Dans ces trois ouvrages, Kierkegaard souligne que la vérité (et la faute) se situe au niveau de la subjectivité. L’homme n’est pas un spectateur passif, mais un acteur engagé, responsable de sa liberté et de son rapport à Dieu.

- Miettes philosophiques insiste sur la subjectivité dans la réception de la vérité paradoxale.

- Le concept de l’angoisse en fait le lieu où l’homme découvre sa liberté vertigineuse.

- Traité du désespoir met au jour les conséquences spirituelles de l’usage (ou du mésusage) de cette liberté, dans la relation au soi et à Dieu.

La centralité de la relation à Dieu

Même dans Le concept de l’angoisse, qui peut sembler plus « neutre » au plan religieux, la référence au péché originel et à la liberté morale pointe déjà vers la théologie. Dans Miettes philosophiques et Traité du désespoir, la relation à Dieu apparaît plus frontalement comme l’horizon nécessaire à la résolution de l’existence humaine.

Kierkegaard ne dissocie pas la réflexion psychologique et anthropologique de la réflexion théologique, car pour lui, l’homme ne se comprend qu’en rapport à l’infini.

Le paradoxe et la liberté : deux fils conducteurs

Trois notions se recoupent en permanence :

- Le paradoxe chrétien : L’incarnation de Dieu, événement inintelligible pour la raison, que seule la foi peut embrasser.

- La liberté humaine : Qui s’éprouve dans l’angoisse et se révèle dans la possibilité de choisir le mal ou de se dépasser dans la foi.

- Le drame spirituel : Se déploie dans le désespoir, lorsque la relation à Dieu est rompue ou mal assumée.

Ainsi, les trois livres déclinent chacun un moment :

- Miettes philosophiques : la rencontre paradoxale avec la vérité révélée.

- Le concept de l’angoisse : la découverte angoissée de la liberté.

- Traité du désespoir : le combat intérieur entre désespoir et foi.

Compléments méthodologiques : pseudonymie et style

Chaque ouvrage est signé d’un pseudonyme différent (Johannes Climacus, Vigilius Haufniensis, Anti-Climacus), illustrant la stratégie littéraire de Kierkegaard : créer des voix multiples, adopter des points de vue variés, susciter la participation du lecteur. L’ironie, la mise en scène de personnages fictifs, l’exagération paradoxale, sont autant de moyens de dépasser la simple « communication objective » pour viser une « communication indirecte », impliquant le lecteur dans un choix existentiel.

Conclusion générale

Au fil de ces trois textes, Kierkegaard déploie une pensée unifiée de l’existant « devant Dieu » :

- Miettes philosophiques : la vérité chrétienne ne se découvre pas par la réminiscence socratique mais par un saut de foi, rendu nécessaire par le paradoxe de l’incarnation.

- Le concept de l’angoisse : l’angoisse est la modalité existentielle de la liberté, éveillant la conscience de la possibilité de faire le bien ou le mal.

- Traité du désespoir : le désespoir naît d’un rapport faussé à soi-même, lorsque l’on refuse d’être cette synthèse de finitude et d’infinitude dépendante de Dieu.

À travers ces trois volets, Kierkegaard met l’accent sur la subjectivité, la passion, le risque : on ne peut pas « penser » la foi de l’extérieur, on doit s’y engager ou la rejeter. Le paradoxe, l’angoisse et le désespoir jalonnent le chemin intérieur du croyant ou de l’incroyant. Loin d’être de simples concepts abstraits, ils témoignent d’une intensité existentielle où se joue le sort de l’individu : fuir, sombrer, ou consentir à l’appel divin.

Ce triptyque annonce l’existentialisme chrétien qui influencera de nombreux penseurs du XXe siècle. Mais déjà, chez Kierkegaard, se dessine l’idée qu’au fond, la plus grande question de l’homme est : « Comment puis-je devenir moi-même devant Dieu ? » Les réponses possibles sont multiples, mais comportent toujours un enjeu spirituel d’une ampleur inouïe, qui réclame un choix personnel et engage toute l’existence.