Quels sont les textes fondamentaux qui structurent la tradition islamique et orientent la vie de ses adeptes depuis plus de quatorze siècles ? Cette question trouve sa réponse dans trois sources principales : le Coran, les Hadiths, et la vie du Prophète Mahomet. Ces textes et récits, au-delà de leur valeur spirituelle, forment une architecture complexe de principes et de pratiques qui organisent les aspects doctrinaux, juridiques, sociaux et éthiques de l’islam. Leur étude permet de mieux comprendre comment une religion émergente dans la péninsule Arabique a su se doter de fondations durables, inspirant des sociétés et des cultures bien au-delà de son contexte originel.

En bref : Les sources fondamentales de l’islam

- Les trois sources principales de l’islam sont le Coran, les Hadiths et la sîra.

- Le Coran est le texte central et la source de révélation divine, dont les versets ont été révélés au prophète Mahomet sur 23 ans.

- Les Hadiths sont des recueils de paroles et d’actes de Mahomet, essentiels pour comprendre l’application pratique du Coran.

- La sîra est la biographie du Prophète, qui fournit un contexte historique et narratif aux deux autres sources.

- Ces textes se complètent mutuellement pour former un guide doctrinal, juridique et éthique pour les musulmans depuis plus de quatorze siècles.

Cet article explore en détail les sources fondamentales de l’islam à travers plusieurs perspectives. Il examine tout d’abord le Coran, souvent qualifié de texte central et inégalé, en abordant sa genèse, sa composition et son rôle dans la tradition islamique. Ensuite, il s’intéresse aux Hadiths, qui relatent les paroles et les actes du prophète Mahomet, en mettant en lumière leur transmission orale, leur compilation écrite et les méthodologies adoptées pour garantir leur authenticité. Une attention particulière est accordée aux recueils canoniques de hadiths, qui constituent des références clés pour la jurisprudence et la théologie islamiques. Enfin, l’article introduit la sîra , ou biographie du Prophète Mahomet, en tant que source complémentaire essentielle. La sîra enrichit la compréhension des textes coraniques et des hadiths en offrant des détails contextuels sur la vie et les actions de Mahomet, tout en permettant de situer historiquement l’émergence et la consolidation de l’islam.

L’article se penche également sur les interactions entre ces trois sources, en illustrant comment elles se complètent dans la pratique religieuse et sociale. Enfin, une analyse des controverses historiques et contemporaines liées à leur transmission permet de replacer ces textes dans un cadre critique, en tenant compte des contextes sociaux, politiques et religieux dans lesquels ils ont émergé. Cette approche offre une vision équilibrée de leur rôle, tant dans la formation de la tradition islamique que dans les débats académiques actuels.

Ainsi, en mettant en lumière les dynamiques internes et les apports respectifs du Coran, des Hadiths et de la sîra , cet article offre une clef de lecture indispensable pour comprendre la richesse, la complexité et la pérennité de la tradition islamique.

Le Coran : texte central de l’islam

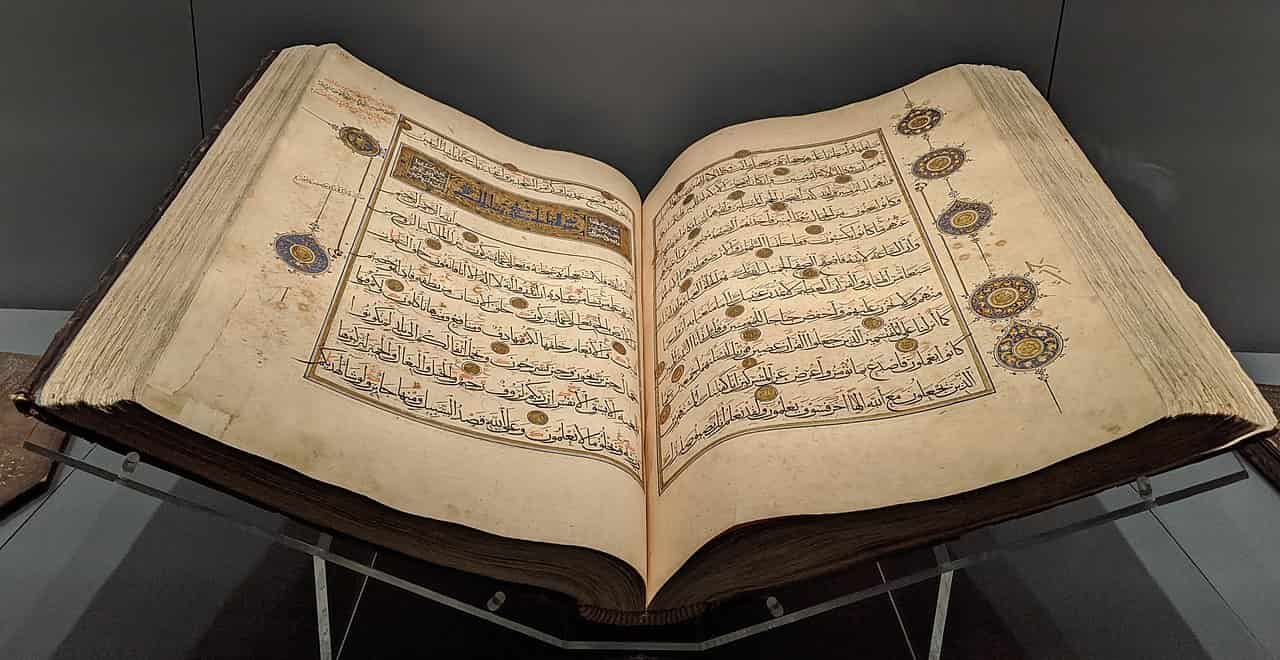

Le Coran, souvent décrit comme le texte fondateur de l’islam, constitue une source de guidance spirituelle, morale et légale pour les musulmans. Selon la tradition islamique, il a été révélé au prophète Mahomet sur une période de 23 ans, à partir de l’année 610, marquée par la première révélation reçue dans la grotte de Hira, jusqu’à sa mort en 632. Ces révélations coïncident avec des événements majeurs de la naissance de l’islam, notamment l’Hégire en 622, qui marque la migration de Mahomet et de ses partisans de La Mecque à Médine, un tournant politique et spirituel.

Le Coran se compose de 114 chapitres, appelés sourates, eux-mêmes divisés en versets, ou âyât. Les sourates varient en longueur : certaines sont composées de quelques versets seulement, tandis que d’autres en comptent plusieurs centaines. Les textes abordent une diversité de thèmes, allant de la foi et de la morale à des lois sociales et des instructions pratiques. Ils sont classés selon une structure qui ne suit pas l’ordre chronologique de leur révélation mais privilégie une organisation basée sur leur longueur.

Historiquement, la mise par écrit du Coran a fait l’objet d’une attention particulière. Selon la tradition, les révélations étaient initialement mémorisées et récitées par les compagnons de Mahomet. Elles étaient également notées sur divers supports, tels que des fragments de cuir, des os ou des feuilles de palmier. Après la mort du Prophète Mahomet, sous le califat d’Abu Bakr (632-634), une initiative a été prise pour compiler ces fragments afin de préserver le texte dans son intégralité. Ce travail a été achevé et standardisé sous le califat d’Uthmân (644-656), qui ordonna la diffusion d’exemplaires uniformes et la destruction des versions divergentes.

Le Coran se distingue également par son style linguistique et poétique. Sa prose rythmée et sa richesse stylistique sont souvent considérées comme inimitables, un aspect que les musulmans qualifient de « miracle linguistique ». Ce caractère unique a contribué à son rôle central non seulement en tant que texte religieux, mais aussi en tant que pierre angulaire de la culture et de la langue arabes.

Dans une perspective critique et historique, certains chercheurs modernes examinent les conditions sociales, politiques et culturelles dans lesquelles le Coran a émergé. Ils s’intéressent notamment aux influences des traditions religieuses préexistantes, comme le judaïsme et le christianisme, ainsi qu’aux processus de transmission orale qui ont précédé la compilation écrite. Ces approches offrent des perspectives supplémentaires pour comprendre la genèse et l’impact du texte.

Les Hadiths : témoignages des paroles et actes du Prophète Mahomet

Les Hadiths constituent une source essentielle pour comprendre l’islam dans ses dimensions pratiques et spirituelles. Ils désignent les récits attribués au prophète Mahomet, rapportant ses paroles, ses actions, ainsi que ses approbations tacites. Ces récits complètent les enseignements du Coran en offrant des détails et des exemples concrets permettant de les appliquer dans la vie quotidienne.

Historiquement, la transmission des hadiths repose sur une tradition orale. Les compagnons du Prophète Mahomet jouaient un rôle central dans leur mémorisation et leur diffusion. Cependant, l’expansion rapide de l’islam et l’émergence de divergences au sein des communautés musulmanes ont conduit à la nécessité de compiler ces récits par écrit. Cette tâche fut réalisée progressivement entre le VIIIème et le IXème siècle, culminant avec la production des grands recueils de hadiths considérés comme canoniques.

Les érudits musulmans ont développé des méthodologies rigoureuses pour évaluer l’authenticité des hadiths, en examinant la chaîne de transmission (isnad) et le contenu (matn) des récits. L’isnad, ou liste des transmetteurs, était analysé pour garantir que chaque maillon de la chaîne était fiable et cohérent. Cette approche visait à différencier les récits authentiques des fabrications ou des interprétations douteuses.

Parmi les compilateurs les plus renommés figurent Muhammad al-Bukhari (810-870) et Muslim ibn al-Hajjaj (817-875), dont les ouvrages, respectivement intitulés Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, sont souvent considérés comme les collections les plus fiables. Ces compilations regroupent des milliers de récits, triés parmi un corpus initial bien plus vaste, parfois estimé à plusieurs centaines de milliers de hadiths. Chaque récit retenu dans ces recueils a été soumis à un processus d’évaluation minutieux.

Les hadiths couvrent une grande variété de sujets, allant des pratiques religieuses, telles que la prière et le jeûne, aux questions de jurisprudence, d’éthique et de relations sociales. Ils abordent également des événements historiques liés à la vie de Mahomet et à l’émergence de l’islam. En cela, les hadiths constituent non seulement un guide religieux, mais aussi une source précieuse pour l’étude de l’histoire des débuts de l’islam.

Cependant, l’authenticité de certains récits a fait l’objet de débats, non seulement au sein de la communauté musulmane, mais également parmi les chercheurs modernes. Ces derniers soulignent que le long intervalle entre la vie de Mahomet et la compilation des grands recueils a pu favoriser l’introduction de récits apocryphes ou influencés par des contextes politiques ou théologiques ultérieurs. Malgré ces interrogations, les hadiths demeurent une référence incontournable pour comprendre la pensée et la pratique musulmanes.

Ainsi, les hadiths, en complément du Coran, fournissent une vision détaillée et vivante de la manière dont les enseignements de l’islam peuvent être mis en pratique, tout en constituant une source clé pour l’étude de l’histoire et de la théologie islamiques.

Les recueils canoniques des hadiths

Les recueils canoniques des hadiths constituent un jalon important dans l’histoire de l’islam. Ils regroupent les récits jugés les plus fiables, compilés par des érudits entre le VIIIème et le IXème siècle. Ces ouvrages ont été réalisés dans un contexte où l’expansion de l’islam s’accompagnait de la nécessité de préserver et de standardiser les traditions orales associées au Prophète Mahomet.

Parmi les recueils les plus célèbres figurent :

- Sahih Bukhari (810-870),

- Sahih Muslim (817-875),

- Sunan Abu Dawud (817-888),

- Musnad d’Ibn Hanbal (780-855),

- ainsi que les collections de Tirmidhi et Nasa’i.

Chaque compilateur a voyagé à travers les régions du monde musulman pour recueillir et analyser les hadiths. Al-Bukhari, par exemple, aurait examiné environ 600 000 récits avant de n’en retenir que 7 400, après un processus minutieux fondé sur la vérification des chaînes de transmission (isnad) et des contenus (matn). De même, Muslim ibn al-Hajjaj a appliqué des critères stricts pour s’assurer de la fiabilité des transmetteurs et de la cohérence des récits.

Ces recueils sont hiérarchisés selon leur degré d’authenticité. Les ouvrages de Bukhari et Muslim sont généralement considérés comme les plus fiables. Ils ont servi de base à de nombreuses écoles de jurisprudence islamique pour établir des règles couvrant tous les aspects de la vie des musulmans.

Cependant, l’étude critique des recueils de hadiths a également permis d’identifier des récits de fiabilité variable. Les divergences entre les différentes collections et les contextes historiques de leur compilation continuent de susciter l’intérêt des chercheurs modernes, qui s’efforcent d’interroger la construction des traditions islamiques et leur rôle dans l’évolution de la théologie et de la législation musulmanes.

Ainsi, les recueils canoniques des hadiths ne sont pas seulement une source clé pour la jurisprudence islamique, mais également un témoignage de l’effort collectif pour préserver la mémoire et l’héritage du Prophète Mahomet.

Exemple de complémentarité entre le Coran et les Hadiths

Un exemple illustrant la complémentarité entre le Coran et les hadiths concerne l’accomplissement de la prière, un pilier central de l’islam. Le Coran ordonne aux croyants : « Accomplissez la prière » (sourate 2:43). Cependant, il ne fournit pas de détails sur la manière de prier, laissant aux musulmans le soin d’interpréter et de compléter cette prescription.

Les hadiths interviennent ici pour offrir des descriptions précises du déroulement de la prière. Ils expliquent les positions, les récitations, et les gestes à accomplir, depuis le moment de l’intention jusqu’à la conclusion. Par exemple, les hadiths rapportent que le Prophète Mahomet a dit : « Priez comme vous m’avez vu prier » (rapporté par Bukhari). Ce récit, transmis par les compagnons, constitue la base des règles détaillées qui régissent les prières quotidiennes des musulmans.

De même, les hadiths clarifient des aspects non mentionnés dans le Coran, comme les horaires précis des prières ou les conditions de pureté nécessaires avant de les accomplir. Cette interaction entre le texte coranique et les traditions prophétiques illustre la manière dont les deux sources se complètent pour guider les musulmans dans leur pratique.

Cette complémentarité met en évidence une dynamique unique dans l’islam : le Coran établit les principes fondamentaux, tandis que les hadiths offrent des orientations pratiques permettant de les traduire dans la vie quotidienne. Ce modèle reflète également l’importance de la transmission orale et de l’exemple prophétique dans la formation de la tradition islamique.

Une transmission débattue

La transmission des hadiths, en tant que source essentielle de la tradition islamique, a fait l’objet de débats considérables parmi les chercheurs, tant dans les contextes islamiques qu’académiques. Ces débats portent sur la fiabilité des chaînes de transmission, la véracité des récits eux-mêmes et l’impact des dynamiques politiques et sociales sur la compilation des hadiths.

Historiquement, la transmission des hadiths s’est appuyée sur un système de chaînes de transmetteurs, ou isnad, qui devait garantir l’authenticité des récits. Cependant, la période relativement longue, s’étendant sur environ deux siècles entre la mort de Mahomet (632) et les compilations canoniques, a ouvert la voie à des altérations, des ajouts et des suppressions. Les divergences entre les écoles juridiques et les factions politiques au sein du monde islamique naissant ont pu également influer sur l’inclusion ou l’exclusion de certains récits.

Des critiques modernes, en particulier au sein des études académiques occidentales, ont mis en lumière ces tensions. Certains chercheurs, comme Ignaz Goldziher ou Joseph Schacht, ont soutenu que de nombreux hadiths reflètent les préoccupations théologiques ou juridiques des générations ultérieures, plutôt que des paroles authentiques du Prophète Mahomet. Ils considèrent que les hadiths auraient été utilisés pour légitimer des positions doctrinales ou des pratiques spécifiques, ancrant ainsi des débats contemporains dans l’autorité prophétique.

En réponse à ces critiques, les érudits musulmans traditionnels soulignent l’extrême rigueur méthodologique adoptée par les compilateurs des grands recueils. Des critères tels que l’intégrité morale des transmetteurs, la continuité de la chaîne et la cohérence du contenu ont été appliqués avec une minutie sans précédent dans l’histoire des traditions orales. Ces efforts témoignent d’un souci de préserver le plus fidèlement possible la mémoire de Mahomet.

Les débats autour des hadiths soulignent ainsi l’importance de replacer leur transmission dans le contexte plus large des premières dynamiques politiques et sociales de l’islam. Ils illustrent également les tensions permanentes entre foi et critique historique, entre tradition et relecture contemporaine. Malgré ces débats, les hadiths restent une composante incontournable pour comprendre l’évolution de la pensée et de la pratique musulmanes, tout en offrant un aperçu unique des débuts de l’histoire islamique.

La Sîra : la biographie du Prophète Mahomet,une source complémentaire essentielle

Au-delà du Coran et des hadiths, la vie du Prophète Mahomet, connue sous le nom de sîra (biographie), constitue une autre source cruciale pour comprendre l’islam, ses origines et son développement. Ces récits biographiques offrent un éclairage sur les événements clés de la vie de Mahomet, ses décisions politiques, ses enseignements spirituels et son rôle en tant que chef de la communauté musulmane naissante.

La sîra s’appuie sur une tradition orale initiale, transmise par les compagnons du Prophète Mahomet et leurs successeurs. Cette transmission a été mise par écrit plusieurs décennies après sa mort. Parmi les œuvres de sîra les plus célèbres figure celle d’Ibn Ishaq (704-767), dont le travail a été partiellement préservé et enrichi par Ibn Hisham (mort en 833). Ces récits relatent en détail les circonstances de la naissance de Mahomet, ses premières révélations, les persécutions subies par ses partisans à La Mecque, l’Hégire, ainsi que les batailles, alliances et événements marquants ayant façonné l’émergence de l’islam.

La sîra joue un rôle complémentaire en offrant un contexte historique et narratif pour mieux comprendre le Coran et les hadiths. Par exemple, elle explique les circonstances dans lesquelles certains versets coraniques ont été révélés, apportant ainsi des précisions essentielles pour leur interprétation. De plus, la sira permet d’étudier les stratégies politiques et sociales employées par Mahomet pour instaurer et consolider la communauté musulmane, notamment lors de son séjour à Médine.

D’un point de vue critique, les récits de la sîra soulèvent des questions quant à leur objectivité et à leur fidélité historique. Les chercheurs modernes notent que les auteurs de ces biographies vivaient dans un contexte où l’islam était déjà une religion en expansion, ce qui aurait pu influencer leur manière de présenter les événements et les personnages. Certains récits pourraient ainsi refléter des préoccupations théologiques ou politiques propres à leur époque, plutôt que des faits strictement historiques.

Malgré ces limites, la sîra reste une source incontournable pour comprendre l’islam et son histoire. Elle constitue une clé pour appréhender les débuts de la communauté musulmane et l’impact durable de la vie de Mahomet sur la foi et les pratiques de millions de croyants à travers le monde. En complément du Coran et des hadiths, la sîra enrichit l’étude de l’islam en offrant une vision narrative et contextuelle de ses fondations.

Conclusion

Les sources fondamentales de l’islam – le Coran, les Hadiths et la sîra – constituent un corpus complexe et interconnecté, à la fois spirituel, juridique et historique. Leur étude ne se limite pas à une simple exploration des textes, mais implique une analyse approfondie de leurs contextes d’émergence, des dynamiques de leur transmission et de leur rôle dans la structuration de la communauté musulmane.

Le Coran, texte central et universel, fournit les principes fondamentaux de la foi et du comportement, mais ne peut être pleinement compris sans les éclairages offerts par les Hadiths, qui traduisent ces principes en pratiques concrètes. La sîra , en offrant une biographie narrative et contextuelle de Mahomet, permet d’ancrer ces enseignements dans une trame historique et humaine, essentielle pour en saisir la portée et les nuances.

En revisitant ces sources à travers une perspective critique et historique, cet article met en évidence non seulement leur complémentarité, mais aussi les enjeux qu’elles soulèvent : la question de leur authenticité, l’impact des conditions politiques et sociales de leur compilation, ainsi que leur interprétation et leur utilisation au fil des siècles. Ces problématiques, qui émergent dès les premiers siècles de l’islam, continuent d’alimenter les débats académiques et religieux contemporains.

Enfin, l’analyse de ces trois sources rappelle que l’islam, comme toute tradition religieuse, est profondément enraciné dans son contexte de naissance tout en restant un cadre dynamique, capable de dialoguer avec les réalités changeantes des époques et des sociétés. Cette approche historique et critique invite non seulement à mieux comprendre les bases de la foi musulmane, mais aussi à réfléchir aux interactions entre texte, tradition et histoire, dans une quête constante d’équilibre entre fidélité aux origines et adaptation aux défis modernes.

FAQ : Les sources fondamentales de l’islam

Quelles sont les trois sources principales de l’islam ?

Les trois sources fondamentales de l’islam sont le Coran, les Hadiths (les paroles et actions du Prophète Mahomet) et la sîra (la biographie du Prophète).

Qu’est-ce que le Coran ?

Le Coran est le texte sacré et central de l’islam. Selon la tradition, il est la parole de Dieu révélée au Prophète Mahomet. Il contient les principes de la foi, de la morale et les lois fondamentales pour les musulmans.

Combien de chapitres le Coran contient-il ?

Le Coran se compose de 114 chapitres, appelés sourates, qui sont divisés en versets. Ces chapitres sont classés principalement selon leur longueur, de la plus longue à la plus courte.

Qu’est-ce qu’un Hadith ?

Un Hadith est un récit ou un rapport sur les paroles, les actions ou les approbations tacites du Prophète Mahomet. Les hadiths complètent le Coran en fournissant des exemples pratiques de la manière de vivre selon les enseignements islamiques.

Comment a été garantie l’authenticité des Hadiths ?

Les érudits musulmans ont développé une méthode rigoureuse pour garantir l’authenticité des hadiths. Ils ont analysé la chaîne de transmission (l’isnad) pour s’assurer de la fiabilité des rapporteurs, ainsi que le contenu (le matn) pour vérifier sa cohérence avec le Coran et d’autres récits connus.

Quel est le rôle de la sîra ?

La sîra est la biographie du Prophète Mahomet. Elle sert de source complémentaire en fournissant le contexte historique des révélations coraniques et des événements de sa vie, ce qui aide à une meilleure compréhension du Coran et des Hadiths.

Qu’est-ce que l’isnad et le matn ?

L’isnad est la chaîne de transmetteurs d’un Hadith, qui remonte du compilateur jusqu’au Prophète Mahomet. Le matn est le contenu ou le texte du Hadith lui-même. Les deux sont des composantes essentielles pour déterminer l’authenticité d’un Hadith.

Pourquoi la transmission des Hadiths est-elle sujette à débat ?

La transmission des Hadiths est un sujet de débat car la plupart des recueils ont été compilés environ deux siècles après la mort du Prophète. Les critiques historiques notent que cela a pu donner lieu à l’introduction de récits qui reflétaient les préoccupations politiques ou théologiques de l’époque, plutôt que des paroles authentiques.

Comment le Coran et les Hadiths se complètent-ils ?

Le Coran établit les principes généraux, comme « accomplissez la prière ». Les Hadiths, quant à eux, fournissent les détails pratiques sur la manière de le faire, en décrivant les gestes, les positions et les récitations à accomplir, en s’appuyant sur l’exemple du Prophète.

Qui étaient les compilateurs les plus connus de Hadiths ?

Les deux compilateurs les plus célèbres sont Muhammad al-Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj, dont les recueils, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, sont considérés comme les plus fiables et sont souvent qualifiés de « canoniques ».

Y a-t-il d’autres sources dans la tradition islamique ?

Oui, au-delà de ces trois sources fondamentales, la jurisprudence islamique s’appuie également sur d’autres sources telles que l’accord des savants (ijma’) et le raisonnement analogique (qiyas).

Pourquoi la tradition islamique est-elle si complexe ?

La complexité de l’islam vient de l’interconnexion entre ses trois sources fondamentales. Le Coran, les Hadiths et la sîra se nourrissent mutuellement pour guider la vie des croyants dans des domaines variés, de la spiritualité au droit, en passant par l’éthique et l’histoire.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet