Halloween est une célébration à la fois populaire et mystérieuse, dont l’origine et l’histoire se nourrissent de traditions anciennes, de syncrétismes religieux et de dynamiques culturelles variées. Aujourd’hui, cette fête évoque la collecte de bonbons, les costumes effrayants et les citrouilles illuminées, mais son passé est bien plus riche et complexe. Cet article propose un voyage approfondi à travers les différentes étapes de l’évolution d’Halloween, depuis ses racines celtiques jusqu’à ses formes les plus contemporaines en Europe et en Amérique du Nord.

L’histoire d’Halloween est intimement liée aux célébrations païennes et religieuses qui ont jalonné l’histoire de l’Europe. Débutant par la fête celtique de Samhain, cette tradition a évolué sous l’influence romaine, puis chrétienne, pour finalement être exportée à travers le monde, notamment aux États-Unis où elle a pris une ampleur considérable. Nous verrons comment la fête a conquis l’Amérique par l’intermédiaire des immigrants irlandais, quelles formes elle y a prises et comment elle a, au fil du temps, traversé l’Atlantique pour revenir à la fin du XXème siècle en Europe sous un nouveau visage. Nous conclurons enfin sur la place qu’elle occupe désormais dans la culture contemporaine.

En bref : L’histoire d’Halloween

- Origines celtiques : la fête trouve ses racines dans la célébration de Samhain, qui marquait la fin de l’année et l’ouverture entre le monde des vivants et celui des morts.

- Influence chrétienne : la fête a été transformée avec l’institution de la Toussaint le 1er novembre, faisant du 31 octobre la « Veillée de tous les saints » (All Hallows’ Eve).

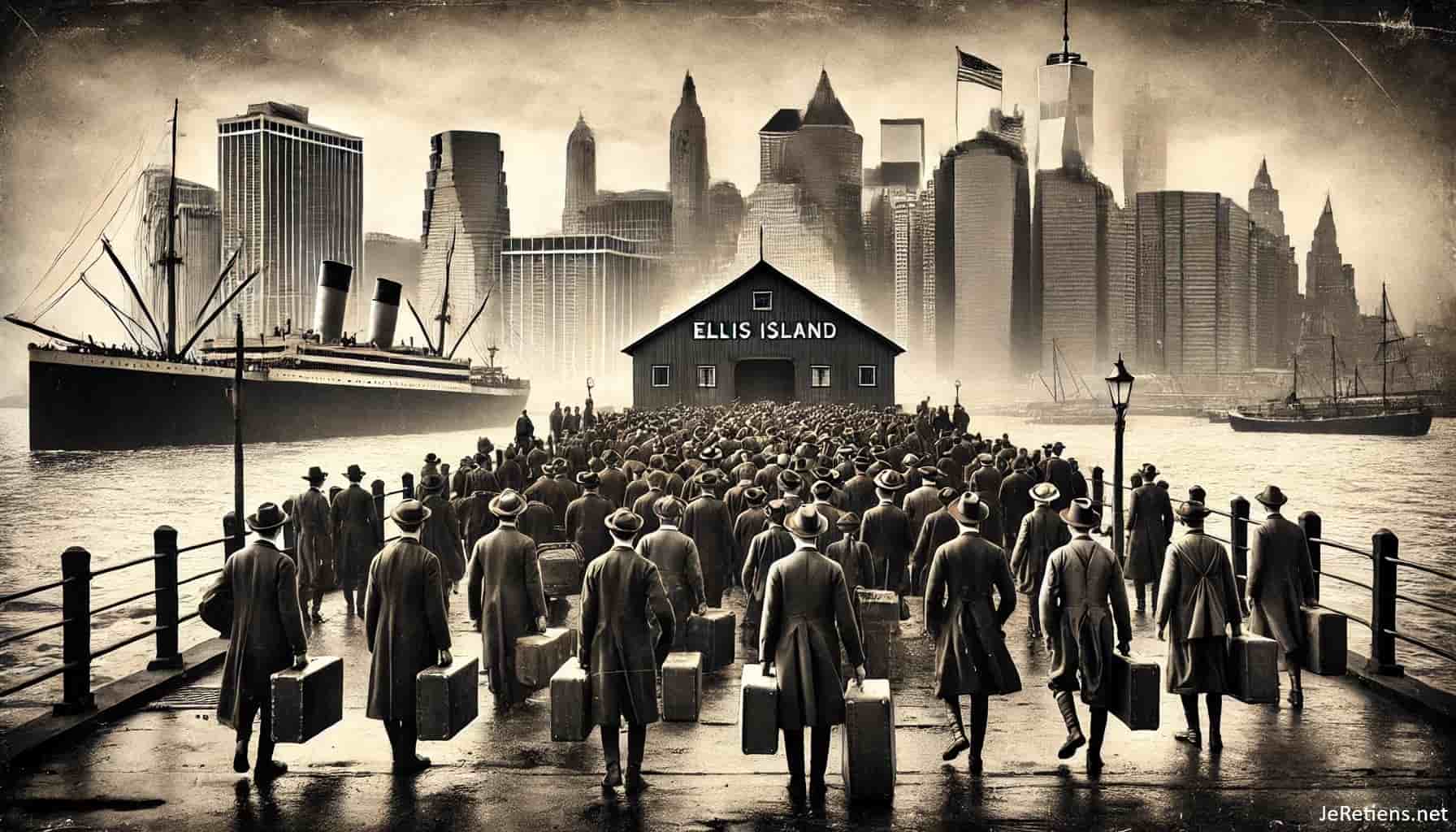

- Départ vers l’Amérique : elle a été massivement exportée aux États-Unis par les immigrants irlandais fuyant la Grande Famine au XIXe siècle.

- Symboles emblématiques : le navet sculpté à l’origine a été remplacé par la citrouille-lanterne (Jack-o’-lantern) et la coutume du « Trick or treat » s’est popularisée.

- Retour en Europe : la fête est revenue en Europe à la fin du XXe siècle, sous une forme largement américanisée et commercialisée.

Les racines celtiques : comment Samhain est devenue Halloween ?

Les premières racines d’Halloween remontent à la civilisation celtique. Pour comprendre l’importance de Samhain, fête qui se déroulait au passage de l’automne à l’hiver, il faut se replacer dans le contexte agricole de l’époque. Samhain marquait un point charnière du cycle agraire. Les Celtes considéraient cette période comme un moment d’ouverture entre le monde visible et l’Autre Monde, où les esprits pouvaient se manifester. Des feux de joie étaient allumés pour accueillir ces entités et des offrandes de nourriture étaient laissées aux morts. Bien qu’il ne reste aujourd’hui que peu de sources écrites directes sur Samhain, la transmission orale et les textes postérieurs rédigés par des moines chrétiens permettent de s’en faire une idée.

Avec la conquête romaine, des cultes se sont mêlés, favorisant un syncrétisme entre Samhain et les fêtes romaines d’automne. Par la suite, l’Église catholique a institué la fête de la Toussaint le 1er novembre pour assimiler ces rites païens. C’est le pape Grégoire III au VIIIe siècle qui a consacré cette fête, étendue plus tard à toute la chrétienté. Cette initiative a réorienté la signification de la célébration : les vivants continuaient de penser aux morts, mais dans un cadre chrétien. Le nom « Halloween » nous vient directement de cette période, dérivant de « All Hallows’ Eve », la « Veillée de tous les saints ». L’appellation souligne le lien étroit avec la Toussaint, tout en gardant une clef du souvenir des croyances païennes autour des fantômes.

L’émigration irlandaise : l’origine de Jack-O’-Lantern et du « Trick or Treat »

Si Halloween est aujourd’hui particulièrement associée à la culture américaine, c’est en grande partie grâce à l’immigration irlandaise aux États-Unis au XIXème siècle, notamment lors de la Grande Famine. Ces migrants emportèrent dans leurs bagages leurs traditions, dont la célébration d’All Hallows’ Eve. Sur le sol américain, les coutumes évoluèrent au contact d’autres populations immigrées, donnant naissance à une version modernisée et communautaire d’Halloween.

Un des symboles majeurs, la citrouille sculptée appelée « **Jack-o’-lantern** », a également une origine irlandaise. À l’origine, on utilisait des navets. Arrivés aux États-Unis, les Irlandais ont découvert la citrouille, plus abondante et facile à creuser. Elle est ainsi devenue l’emblème visuel incontournable de la fête. C’est à cette époque que le modèle américain d’Halloween, tel qu’on le connaît, s’est mis en place. Les enfants se déguisent, faisant du porte-à-porte pour réclamer des friandises sous la formule « **Trick or treat!** » (un bonbon ou un sort !).

Au début du XXe siècle, Halloween se popularise à une échelle nationale aux États-Unis. Les grands magasins, le cinéma et la télévision transforment la fête en une industrie culturelle. Elle sort du cadre domestique, avec des parades et des soirées organisées par les villes et les associations. Des figures comme Dracula ou Frankenstein, issues de la littérature européenne, s’intègrent à la tradition, tandis que des univers plus modernes, comme les zombies, viennent peupler l’imaginaire collectif. Toutefois, des controverses apparaissent, et des actions de moralisation et de prévention du vandalisme sont mises en place, comme les campagnes caritatives « Trick-or-Treat for UNICEF ».

Le retour en Europe : entre tradition, marketing et modernité

Après la Seconde Guerre mondiale, Halloween refait lentement surface en Europe. Les soldats américains présents sur le sol européen laissent entrevoir un aperçu de leurs traditions festives. Cependant, c’est essentiellement à partir des années 1980 et 1990 que l’Europe redécouvre Halloween à grande échelle. La mondialisation, l’influence des médias et le marketing international promeuvent la fête comme une opportunité commerciale pour relancer la consommation en automne.

En France, Halloween a longtemps été perçue comme une fête importée. Dans les années 1990, le phénomène prend de l’ampleur grâce à la promotion de grandes enseignes. Si certains y voient une américanisation indésirable, d’autres adoptent la fête avec enthousiasme. Des régions comme la Bretagne ou l’Alsace y voient un écho à leurs anciennes coutumes celtiques ou germaniques. Petit à petit, Halloween s’installe dans les écoles et les associations. La fête continue d’évoluer au rythme des transformations sociales, réinvestissant de nos jours l’espace public de manière festive et personnelle.

Halloween peut être vécue de différentes manières. Certains y voient avant tout un prétexte pour faire la fête et se costumer. D’autres s’intéressent à l’aspect spirituel, en voulant renouer avec la symbolique de la mort et de la Samhain originelle. Au fil du temps, des voix s’élèvent pour encourager une forme plus équilibrée, qui permettrait de redécouvrir le folklore local et de valoriser un artisanat authentique. Que l’on considère Halloween comme un phénomène de mode ou comme un héritage lointain, cette fête continue d’évoluer au rythme des échanges culturels mondiaux.

FAQ : Vos questions sur l’histoire d’Halloween

Quelle est l’origine d’Halloween ?

Halloween trouve ses racines dans la fête celtique de Samhain, célébrée par les anciens Celtes d’Irlande, marquant la fin de l’année et le début de l’hiver.

Qu’est-ce que la fête de Samhain ?

Samain était une célébration païenne durant laquelle les vivants honoraient les morts. On croyait que les esprits revenaient dans le monde des vivants à cette période de l’année.

Comment Halloween est-elle devenue une fête chrétienne ?

Au VIIIe siècle, l’Église catholique a instauré la Toussaint le 1er novembre pour remplacer les fêtes païennes. Le 31 octobre est devenu « All Hallows’ Eve », la veille de la Toussaint.

Pourquoi célèbre-t-on Halloween le 31 octobre ?

Le 31 octobre correspond à la veille de la Toussaint, mais aussi à la date traditionnelle de Samhain. C’est une période symbolique de transition entre vie et mort.

Comment Halloween est-elle arrivée aux États-Unis ?

Les immigrants irlandais et écossais ont importé leurs traditions au XIXe siècle. Halloween s’est progressivement popularisée aux États-Unis, notamment avec les déguisements et les lanternes.

D’où vient la tradition des citrouilles sculptées ?

Elle vient d’une légende irlandaise, celle de Jack-o’-lantern. À l’origine, on sculptait des navets, mais les citrouilles ont été adoptées aux États-Unis car plus abondantes et faciles à creuser.

Pourquoi les enfants se déguisent-ils à Halloween ?

Cette coutume vient des déguisements portés pour effrayer les esprits ou se fondre parmi eux. Aujourd’hui, elle est surtout associée au plaisir et à la collecte de bonbons.

Que signifie « Trick or treat » ?

« Trick or treat » signifie « un sort ou une friandise ». C’est une formule utilisée par les enfants pour demander des bonbons lors de leur tournée d’Halloween.

Halloween est-elle célébrée partout dans le monde ?

Non, Halloween est surtout fêtée dans les pays anglo-saxons, mais elle gagne en popularité en Europe et ailleurs, souvent sous une forme commerciale ou ludique.

Halloween a-t-elle une signification religieuse ?

À l’origine oui, mais aujourd’hui Halloween est principalement une fête profane et culturelle, centrée sur le divertissement et le folklore.

Quel lien entre Halloween et la Toussaint ?

Halloween précède la Toussaint, fête chrétienne des morts. Les deux sont liées par le calendrier, mais leur signification diffère : l’une est païenne, l’autre religieuse.

Comment Halloween est-elle perçue en France ?

Longtemps ignorée ou critiquée, Halloween est devenue populaire à la fin des années 1990, notamment auprès des enfants. Elle reste toutefois moins ancrée que dans les pays anglo-saxons.

Conclusion : une fête en constante évolution

De ses origines celtiques, enracinées dans le culte de Samhain, à son adoption américaine puis son retour en Europe, Halloween a parcouru un long chemin. Son histoire est un exemple fascinant de syncrétisme, où mythes païens, croyances religieuses et aspirations commerciales s’entremêlent. De la veillée pour les ancêtres, elle est devenue la « Veille de tous les saints », avant de se transformer en une célébration joyeuse et créative, dominée par les citrouilles et le « Trick or Treat ». Loin d’être figée, cette fête continue d’évoluer au gré des cultures et des générations, témoignant de sa capacité unique à se réinventer tout en conservant une clef de son mystère ancestral.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet