Cet article se veut une ressource pédagogique exhaustive pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la pensée d’Emmanuel Kant (1724-1804). Il explore minutieusement la vie du philosophe, le contexte historique et intellectuel de son époque, ses œuvres majeures ainsi que les concepts clés qui fondent sa philosophie.

Introduction

Dans un monde en perpétuelle remise en question, comprendre Kant s’impose comme une étape essentielle pour appréhender les fondements de la philosophie moderne et ses répercussions sur la pensée contemporaine. Cet article détaillé vous guidera à travers la biographie d’Emmanuel Kant (1724-1804), le contexte historique de son époque, l’analyse de ses œuvres majeures – notamment la « Critique de la raison pure », la « Critique de la raison pratique » et la « Critique du jugement » – ainsi que l’explication de concepts centraux tels que l’idéalisme transcendantal, la distinction entre phénomène et noumène, la notion de liberté et l’impératif catégorique. Nous aborderons également l’influence de Kant sur la philosophie allemande postérieure, ses réceptions critiques et les débats académiques qui subsistent encore aujourd’hui. Ce panorama détaillé permettra non seulement d’éclairer les tenants et aboutissants de la pensée kantienne, mais aussi de préparer le terrain pour une réflexion approfondie dans notre conclusion.

Elements biographiques d’Emmanuel Kant (1724-1804)

Emmanuel Kant naît en 1724 dans la ville de Königsberg, aujourd’hui Kaliningrad, au cœur d’un environnement culturel et intellectuel foisonnant. Issu d’un milieu modeste, Kant se distingue rapidement par sa rigueur intellectuelle et son désir de comprendre les mécanismes de la connaissance humaine. Diplômé en théologie, il se tourne progressivement vers la philosophie et les mathématiques, disciplines dans lesquelles il va marquer l’histoire de sa réflexion.

Tout au long de sa carrière, Kant enseigne à l’Université de Königsberg, où il développe une méthode philosophique rigoureuse basée sur l’analyse critique de la raison. Sa trajectoire intellectuelle est jalonnée de travaux qui poseront les bases d’une nouvelle approche épistémologique et morale. En effet, Kant remet en question les dogmes du rationalisme et du empirisme, proposant une synthèse novatrice qui influencera durablement la philosophie moderne. Sa discrétion et sa constance dans la recherche de la vérité en font une figure emblématique de la philosophie des Lumières.

La vie de Kant est également marquée par une routine exemplaire, reflet de son attachement à la discipline et à l’ordre. Ses écrits, publiés principalement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, témoignent de son engagement à résoudre les paradoxes de la connaissance humaine et de la morale. Son influence posthume se fait sentir dans de nombreux domaines, allant de l’éthique à l’esthétique, en passant par la métaphysique et la théorie de la connaissance.

Contexte historique et philosophique

La pensée de Kant s’inscrit dans un contexte marqué par l’effervescence intellectuelle des Lumières. Au XVIIIe siècle, l’Europe connaît une période de remise en cause des autorités traditionnelles, favorisant l’émergence de nouvelles méthodes de pensée fondées sur la raison, l’observation et l’expérience. Des philosophes comme David Hume (1711-1776) et Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ouvrent la voie à une critique des certitudes établies, remettant en question les limites de la connaissance humaine et l’origine des idées.

Ce contexte historique est caractérisé par un élan vers l’émancipation intellectuelle. La révolution scientifique et la redécouverte de l’antiquité encouragent une approche plus systématique et empirique des phénomènes naturels et sociaux. Dans ce climat d’innovations, Kant se distingue en proposant une synthèse qui dépasse les oppositions traditionnelles entre rationalisme et empirisme. Il s’agit pour lui de déterminer les conditions de possibilité de la connaissance et de l’expérience, en articulant une critique de la raison qui place l’esprit humain au centre de toute construction du savoir.

Par ailleurs, la pensée kantienne émerge en parallèle des bouleversements politiques et sociaux qui secouent l’Europe. L’émergence des États modernes, les réformes institutionnelles et l’essor du libéralisme contribuent à façonner une nouvelle vision du monde, où l’autonomie de l’individu et la liberté de penser deviennent des valeurs fondamentales. C’est dans ce contexte que Kant développe une philosophie qui vise à clarifier non seulement les mécanismes de la cognition, mais également les bases éthiques sur lesquelles reposent la justice et la coexistence pacifique des sociétés modernes.

Les œuvres majeures de Kant

L’héritage intellectuel de Kant repose sur une trilogie d’œuvres fondamentales qui ont façonné la philosophie occidentale. Ces ouvrages – la « Critique de la raison pure », la « Critique de la raison pratique » et la « Critique du jugement » – abordent tour à tour la théorie de la connaissance, l’éthique et l’esthétique.

La « Critique de la raison pure » est sans doute l’œuvre la plus emblématique de Kant. Elle propose une analyse approfondie des conditions de possibilité de la connaissance humaine et tente de répondre à la question de savoir comment l’esprit humain peut appréhender un monde qui, en partie, lui est inaccessible. L’ouvrage se distingue par sa méthode critique, qui vise à délimiter les capacités et les limites de la raison.

La « Critique de la raison pratique » s’intéresse quant à elle aux fondements de la morale. Elle introduit la notion d’impératif catégorique, principe central de l’éthique kantienne, qui stipule que l’action morale doit être guidée par des règles universelles et non par des inclinations personnelles ou utilitaristes.

Enfin, la « Critique du jugement » aborde la question de l’esthétique et de la téléologie. Kant y analyse la manière dont l’homme perçoit le beau et le sublime, et comment ces jugements esthétiques se distinguent des jugements purement conceptuels ou pratiques. Cette œuvre met en lumière la capacité de la sensibilité humaine à transcender les simples nécessités du calcul rationnel pour atteindre une forme d’appréciation du monde.

La critique de la raison pure : fondements et enjeux

La « Critique de la raison pure » constitue l’un des piliers de la pensée kantienne. Dans cet ouvrage, Kant cherche à établir les conditions de possibilité de l’expérience et de la connaissance. Pour ce faire, il introduit la distinction entre connaissances a priori et connaissances a posteriori.

L’ouvrage se structure autour de l’analyse des formes pures de l’intuition – le temps et l’espace – qui, selon Kant, ne seraient pas des propriétés inhérentes aux objets eux-mêmes, mais des cadres transcendantaux imposés par l’esprit humain. Cette conception révolutionnaire permet de comprendre comment les objets du monde extérieur sont perçus et structurés par nos facultés cognitives.

Un autre enjeu majeur de cette critique est la distinction entre phénomène et noumène. Les phénomènes représentent le monde tel qu’il apparaît à notre sensibilité, tandis que les noumènes correspondent à la réalité en soi, inaccessible à notre perception. Cette différenciation marque une rupture avec les doctrines antérieures qui prétendaient détenir une connaissance absolue de la réalité.

L’analyse kantienne met ainsi en exergue la portée limitée de la raison humaine. En définissant clairement ce qui relève de l’expérience et ce qui échappe à notre entendement, Kant ouvre la voie à une approche plus humble et rigoureuse de la connaissance. Ce questionnement sur les limites de la raison a des répercussions profondes non seulement dans le domaine de l’épistémologie, mais également dans celui de la métaphysique et de l’éthique.

La philosophie morale et l’impératif catégorique

L’un des apports les plus influents de Kant réside dans sa conception de la morale, développée principalement dans la « Critique de la raison pratique ». Au cœur de cette réflexion se trouve l’impératif catégorique, qui se présente comme la loi morale universelle et inconditionnelle.

L’impératif catégorique se décline en plusieurs formulations, dont la plus célèbre est sans doute celle qui impose d’agir uniquement selon des maximes pouvant être érigées en lois universelles. Cette exigence d’universalité et d’impersonnalité vise à garantir que la moralité ne repose sur aucune considération subjective ou utilitariste.

Kant soutient ainsi que la valeur morale d’une action réside dans la motivation qui la sous-tend plutôt que dans ses conséquences. Pour lui, l’autonomie de la volonté – c’est-à-dire la capacité de se donner à soi-même des lois morales – est la condition sine qua non de toute action véritablement éthique.

L’analyse kantienne de la morale repose également sur la notion de devoir, qui s’oppose aux inclinations et aux intérêts personnels. Dans cette perspective, l’homme doit constamment se situer devant l’exigence morale, en faisant abstraction de toute forme de calcul utilitariste. Cette conception rigoriste a inspiré de nombreux débats et critiques, tant sur le plan théorique que pratique, et demeure une référence incontournable dans l’histoire de l’éthique.

L’esthétique et la téléologie dans la critique du jugement

La « Critique du jugement » constitue le troisième volet majeur de la philosophie kantienne. Dans cet ouvrage, Kant aborde la question de l’esthétique, en s’intéressant particulièrement aux mécanismes par lesquels l’être humain perçoit le beau et le sublime.

Selon Kant, le jugement esthétique se distingue des jugements de connaissance ou de moralité par sa subjectivité tout en revendiquant une forme d’universalité. Le sentiment du beau, bien que reposant sur des sensations individuelles, prétend néanmoins être partagé par tous ceux qui font l’expérience de l’art et de la nature.

Outre l’esthétique, Kant traite également de la téléologie, c’est-à-dire de la tendance à percevoir une finalité dans l’organisation du monde naturel. Il postule que notre esprit, en cherchant à comprendre l’harmonie du vivant, projette une finalité qui ne relève pas nécessairement de la réalité objective, mais plutôt de notre manière de concevoir et d’interpréter le monde.

Ce double questionnement sur le beau et le sens de l’ordre naturel enrichit la philosophie kantienne en soulignant la complexité de l’expérience humaine. Loin de se limiter à une simple analyse des mécanismes cognitifs, Kant propose ainsi une réflexion sur la capacité de l’homme à trouver du sens dans l’art et la nature, ouvrant la voie à une esthétique qui va bien au-delà des simples critères de goût.

Les concepts clés de la philosophie kantienne

La richesse de la pensée kantienne réside en grande partie dans la précision avec laquelle elle identifie et analyse les concepts fondamentaux qui régissent notre rapport au monde. Plusieurs notions essentielles se dégagent de son œuvre et continuent d’alimenter les débats philosophiques contemporains.

L’idéalisme transcendantal

L’idéalisme transcendantal de Kant affirme que notre connaissance du monde est toujours médiatisée par les structures de l’esprit. Selon lui, l’expérience n’est pas le reflet direct d’une réalité objective, mais le résultat d’une interaction entre les données sensibles et les formes a priori que l’esprit impose aux phénomènes. Cette conception marque une rupture décisive avec le réalisme naïf et offre une nouvelle perspective sur les limites et les capacités de la connaissance humaine.

La distinction phénomène / noumène

Un autre concept central est la distinction entre phénomène et noumène. Les phénomènes correspondent à la réalité telle qu’elle nous apparaît, structurée par nos intuitions et catégories, tandis que le noumène représente la réalité en soi, échappant à notre perception. Cette dualité souligne l’idée que, malgré toute la puissance de notre raison, il subsiste une part d’inaccessible dans la compréhension du monde. Ce constat invite à une humilité épistémologique et à la reconnaissance des limites inhérentes à toute entreprise de connaissance.

La liberté et l’autonomie

Pour Kant, la liberté ne se conçoit pas comme l’absence de contraintes, mais comme la capacité de se conformer à des lois que l’on se donne soi-même. Cette notion d’autonomie est étroitement liée à sa conception de la morale, où l’être humain doit être capable d’agir selon des principes universels, indépendamment des impulsions et des désirs personnels. La liberté, ainsi envisagée, devient une condition essentielle de l’éthique, garantissant que chaque individu peut participer à la construction d’un ordre moral partagé.

L’impératif catégorique

Comme évoqué précédemment, l’impératif catégorique est le fondement de la morale kantienne. Il impose à l’individu d’agir de manière à ce que sa maxime puisse être érigée en loi universelle. Cette exigence de cohérence et d’universalité dans l’action pose la question de la responsabilité morale et de la capacité de chacun à transcender ses intérêts particuliers pour adhérer à un idéal commun.

L’influence de Kant sur la philosophie moderne

L’impact de Kant sur la philosophie ne se limite pas à son époque. Sa pensée a profondément influencé les courants philosophiques postérieurs, en particulier en Allemagne. La révolution kantienne marque une étape décisive dans la manière d’envisager la connaissance et la morale. Des penseurs tels que Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Schelling (1775-1854) et Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ont poursuivi et transformé les idées de Kant, développant ce que l’on désigne aujourd’hui sous le nom d’idéalisme allemand.

Fichte, par exemple, s’est inspiré de l’idée kantienne d’un moi autonome et a exploré les implications de cette autonomie pour la subjectivité et la liberté. Schelling a quant à lui tenté de concilier la philosophie de la nature avec les principes transcendantaux, tandis que Hegel a élaboré une dialectique visant à dépasser les contradictions inhérentes à la pensée kantienne.

Au-delà de l’Allemagne, l’influence de Kant s’étend à la philosophie analytique et à diverses disciplines des sciences humaines. Ses travaux sur les limites de la raison et sur la nécessité d’une approche critique continuent d’inspirer des débats en épistémologie, en éthique et en esthétique. La portée de ses idées se manifeste également dans la réflexion sur la justice, la politique et même dans la théorie de la connaissance scientifique, faisant de Kant une référence incontournable dans l’histoire de la pensée moderne.

Réception critique et controverses

Si la pensée kantienne a largement contribué à l’évolution de la philosophie, elle n’a pas échappé aux critiques et aux controverses. Dès la parution de ses œuvres, Kant se retrouve confronté à des oppositions tant de la part des empiristes que des idéalistes.

Les critiques empiristes, souvent inspirées par David Hume (1711-1776), remettent en cause la validité des structures a priori invoquées par Kant. Selon eux, l’expérience sensible constitue la base exclusive de toute connaissance, et l’imposition de cadres transcendantaux semble artificielle et déconnectée de la réalité empirique.

D’un autre côté, certains idéalistes reprochent à Kant de maintenir une dichotomie trop rigide entre le phénomène et le noumène, ce qui, selon eux, crée une barrière infranchissable entre le monde accessible et la réalité ultime. Des penseurs comme Arthur Schopenhauer (1788-1860) iront même jusqu’à qualifier l’idéalisme transcendantal de pure spéculation métaphysique, détachée des préoccupations vitales et existentielles.

Les débats sur la portée et les limites de l’impératif catégorique ont également suscité de vives discussions. Certains critiques considèrent que la rigueur morale kantienne, en insistant sur l’universalité des règles, tend à ignorer la complexité des situations réelles où les intérêts et les contextes varient considérablement. Cette tension entre la théorie morale abstraite et la pratique concrète reste un sujet de réflexion prolifique dans les cercles académiques et éthiques.

Enfin, la réception des « Critiques » kantiennes dans le domaine de l’esthétique a fait l’objet de débats, notamment sur la question de savoir si le jugement esthétique peut réellement revendiquer une universalité ou s’il relève davantage d’une subjectivité partagée par convention. Ces controverses témoignent de la vitalité de la pensée kantienne et de la nécessité de continuer à interroger ses postulats à la lumière des évolutions intellectuelles contemporaines.

Kant et la pensée contemporaine

Au-delà de son influence historique, Kant continue d’alimenter la réflexion philosophique contemporaine. Dans un monde marqué par la complexification des enjeux éthiques, politiques et sociaux, sa méthode critique offre un cadre permettant d’interroger les fondements de la connaissance et de la morale.

Les débats actuels en épistémologie s’inspirent souvent des idées kantiennes pour explorer les limites de la rationalité, notamment dans le domaine de la science cognitive et des neurosciences. La notion de structures a priori, par exemple, trouve un écho dans certaines théories sur la manière dont le cerveau organise et interprète les données sensorielles.

En éthique, l’impératif catégorique demeure une référence pour les discussions sur la justice et la responsabilité individuelle. Dans un contexte de mondialisation et de pluralisme culturel, l’idée de principes moraux universels se confronte aux défis posés par la diversité des systèmes de valeurs. Néanmoins, la rigueur de la pensée kantienne incite à la réflexion sur la nécessité de repenser l’universalité morale à l’ère des technologies et des évolutions sociétales rapides.

Sur le plan politique, la philosophie kantienne, notamment dans ses écrits sur la paix perpétuelle, offre des pistes de réflexion sur la manière de concilier souveraineté nationale et coopération internationale. La quête d’un ordre mondial fondé sur le respect des droits de l’homme et des principes de justice trouve ainsi un écho dans la vision kantienne d’une communauté de peuples régie par des lois universelles.

Enfin, la dimension esthétique de Kant continue d’influencer les théories de l’art et du beau. Dans un monde saturé d’images et d’informations, la réflexion sur le jugement esthétique permet de questionner les modes de perception et d’appréciation qui façonnent notre rapport au monde. Cette interrogation trouve des applications dans des domaines aussi variés que le design, l’architecture ou même la communication visuelle, témoignant de la modernité intemporelle de la pensée kantienne.

Application de la philosophie kantienne dans le monde actuel

L’héritage de Kant ne se limite pas au domaine purement théorique ; il possède également des répercussions concrètes dans divers champs d’application.

En droit et en politique, la philosophie morale kantienne inspire des principes fondamentaux tels que la dignité humaine, l’autonomie et la responsabilité individuelle. L’idée que chaque individu doit être traité comme une fin en soi, et non comme un simple moyen pour atteindre un objectif, a influencé la rédaction de constitutions et de chartes internationales consacrées aux droits de l’homme. Des institutions contemporaines, qu’il s’agisse d’organisations internationales ou de systèmes juridiques nationaux, font écho à ces valeurs en cherchant à instaurer un ordre juridique respectueux de l’autonomie de chacun.

Dans le domaine de l’éducation, l’approche kantienne invite à développer chez l’apprenant une pensée critique et autonome. La méthode kantienne, centrée sur l’analyse critique et l’autonomie intellectuelle, encourage l’élève à remettre en question les évidences et à explorer les multiples facettes de la réalité. Ce modèle pédagogique, qui met l’accent sur la capacité de chaque individu à se forger une opinion éclairée, demeure pertinent dans une société où l’information est abondante et où le discernement est indispensable.

Les sciences sociales et humaines tirent également profit des réflexions de Kant. La distinction entre phénomène et noumène, par exemple, alimente des débats sur la manière dont les représentations sociales se construisent et évoluent. Dans un contexte marqué par la complexité des interactions culturelles et la diversité des perspectives, les outils conceptuels proposés par Kant offrent une grille d’analyse permettant de décomposer les phénomènes sociaux et de mieux comprendre leurs origines et leurs implications.

Enfin, dans le domaine de la technologie et de l’intelligence artificielle, la réflexion sur les limites de la raison humaine et sur la capacité d’autonomie des systèmes cognitifs ouvre des perspectives innovantes. Si l’essor des technologies numériques soulève des questions éthiques inédites, les principes kantiens incitent à réfléchir sur les responsabilités morales qui incombent aux concepteurs et aux utilisateurs de ces technologies. Cette approche permet d’envisager une intégration des avancées technologiques dans un cadre éthique rigoureux, garantissant ainsi que l’innovation se déploie dans le respect des valeurs humaines fondamentales.

Comparaison avec d’autres philosophes

Pour situer pleinement la portée de la pensée kantienne, il est instructif de la comparer avec celle d’autres penseurs majeurs.

D’une part, le scepticisme empiriste de David Hume (1711-1776) aura profondément influencé Kant, en le confrontant à la problématique de la causalité et des limites de l’expérience. Alors que Hume insiste sur l’impossibilité de justifier par la raison des liens de causalité, Kant tente de démontrer que ces liens sont en réalité le fruit d’une structuration a priori de la pensée. Cette confrontation intellectuelle aboutit à la formulation d’un système dans lequel la raison joue un rôle à la fois créateur et régulateur de l’expérience.

D’autre part, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) aborde la question de la liberté et de l’autonomie sous un angle différent, en mettant en avant l’idée du contrat social et la nécessité de concilier l’intérêt individuel avec le bien commun. Si Rousseau valorise l’authenticité des sentiments et la dimension affective de l’expérience humaine, Kant privilégie une approche rationnelle et universelle de l’éthique. Malgré ces divergences, les deux penseurs partagent une préoccupation commune pour la dignité de l’individu et pour l’idée que la liberté ne peut se réduire à une simple absence de contraintes, mais doit être comprise comme l’adhésion à des principes moraux supérieurs.

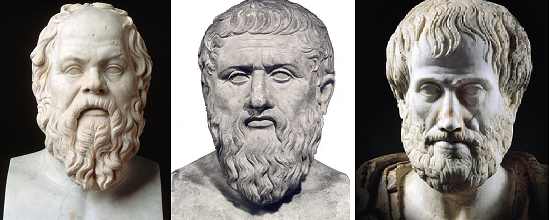

L’influence d’Aristote et de Platon, bien que plus ancienne, se fait également sentir dans la réflexion kantienne, notamment dans la quête d’un savoir universel et intemporel. Kant, tout en rompant avec certaines traditions de la métaphysique antique, emprunte néanmoins à ces penseurs des notions telles que la vertu et la finalité. Cette synthèse permet de comprendre comment Kant parvient à intégrer des éléments de la philosophie classique dans une structure critique innovante, ouverte aux défis de la modernité.

Perspectives d’interprétation et débats académiques

La réception de la pensée kantienne a donné lieu à une pluralité d’interprétations qui continuent d’alimenter les débats académiques. D’une part, des lectures traditionnelles mettent en avant la rigueur et la systématicité de son œuvre, soulignant l’importance de la critique de la raison comme outil permettant de repenser les fondements de la connaissance et de l’éthique. D’autre part, des approches plus contemporaines cherchent à dépasser les limites apparentes du système kantien, en intégrant par exemple des perspectives féministes, postcoloniales ou déconstructivistes.

Ces débats portent notamment sur la question de l’universalité des principes moraux kantiens à l’heure où la pluralité culturelle et les diversités épistémologiques se font de plus en plus présentes. Certains chercheurs questionnent la capacité de l’impératif catégorique à répondre aux exigences d’un monde globalisé, tandis que d’autres défendent l’universalité de la raison comme fondement d’un dialogue interculturel et interdisciplinaire.

Par ailleurs, les controverses relatives à la distinction entre phénomène et noumène continuent de nourrir des discussions sur la nature même de la réalité. La difficulté à concilier l’accessibilité partielle du monde sensible avec l’hypothèse d’une réalité ultime invite à envisager de nouvelles pistes de recherche, intégrant par exemple les avancées de la physique quantique et de la philosophie des sciences.

Ces perspectives d’interprétation montrent que la pensée kantienne, loin d’être un système figé, reste un terrain fertile pour la réflexion philosophique et continue de susciter des débats passionnés dans les milieux académiques du monde entier.

Conclusion

En définitive, comprendre Kant revient à s’immerger dans une réflexion d’une profondeur remarquable, qui a su marquer à jamais le paysage de la philosophie moderne. De sa biographie exemplaire à travers les rues de Königsberg jusqu’à l’élaboration de concepts révolutionnaires – l’idéalisme transcendantal, la distinction entre phénomène et noumène, l’impératif catégorique et la recherche de l’autonomie morale – Kant propose une analyse rigoureuse et nuancée de la raison humaine.

Son œuvre, articulée autour de la « Critique de la raison pure », de la « Critique de la raison pratique » et de la « Critique du jugement », offre des outils indispensables pour appréhender la complexité de l’expérience humaine et les limites inhérentes à notre savoir. L’influence de sa pensée se manifeste tant dans le domaine de l’éthique que dans celui de l’esthétique et de la métaphysique, et continue d’alimenter des débats intellectuels riches et variés.

L’héritage kantien, en insistant sur la nécessité de repenser la connaissance et la morale à partir d’une critique rigoureuse de la raison, invite chacun à une réflexion approfondie sur sa propre capacité d’autonomie et sur la manière dont il conçoit son rapport au monde. Dans un contexte contemporain marqué par des défis éthiques, politiques et technologiques inédits, la pensée de Kant offre un cadre stimulant pour interroger la légitimité des normes et des valeurs qui gouvernent nos sociétés.

Pour les chercheurs, les étudiants et les curieux de la pensée, cet article se veut une ressource incontournable pour appréhender la richesse et la complexité de la philosophie kantienne. En synthétisant les aspects biographiques, théoriques et pratiques de l’œuvre de Kant, nous espérons avoir contribué à une meilleure compréhension de son héritage et à susciter une réflexion académique renouvelée, toujours en quête d’une vérité plus profonde sur la condition humaine.

En conclusion, la pensée d’Emmanuel Kant demeure un phare intellectuel dans l’histoire de la philosophie. Sa méthode critique, ses distinctions conceptuelles et son exigence morale continuent de poser les jalons d’un dialogue intemporel entre la raison et l’expérience, entre le devoir et la liberté. L’héritage kantien, par sa capacité à remettre en question les certitudes et à inviter à la réflexion, offre une leçon d’humilité et d’ambition intellectuelle, indispensable pour aborder les enjeux complexes du monde moderne.

L’analyse détaillée présentée dans cet article, en explorant la vie, le contexte et les œuvres de Kant, nous rappelle l’importance de ne jamais cesser de questionner nos certitudes et de repenser nos fondements épistémologiques et éthiques. Cette quête perpétuelle du savoir et de la compréhension, propre à la démarche kantienne, constitue une source d’inspiration pour tous ceux qui, aujourd’hui encore, cherchent à éclairer le chemin de la connaissance et de la raison.

Ainsi, en explorant la vie et la pensée d’Emmanuel Kant, nous avons mis en lumière non seulement l’importance historique de ses contributions, mais également leur pertinence dans un monde en constante évolution. Que ce soit dans les domaines de l’épistémologie, de l’éthique, de l’esthétique ou même de la technologie, la rigueur et la profondeur de la pensée kantienne offrent un cadre de réflexion universel, appelant chacun à une remise en question permanente de ses certitudes.

Pour conclure, cet article se veut une invitation à poursuivre l’exploration des idées de Kant, à approfondir la réflexion sur les conditions de possibilité de la connaissance et sur les principes qui devraient guider l’action humaine. C’est en embrassant pleinement cette démarche critique que nous pourrons espérer construire un avenir où la raison et la liberté ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités concrètes au service d’un progrès éthique et intellectuel durable.

- Comment gagner aux jeux de hasard : comprendre les mécanismes du hasard et de la stratégie - 28 octobre 2025

- Mathématiques de la roulette et du poker - 19 septembre 2025

- Comprendre Emmanuel Kant - 13 mai 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet