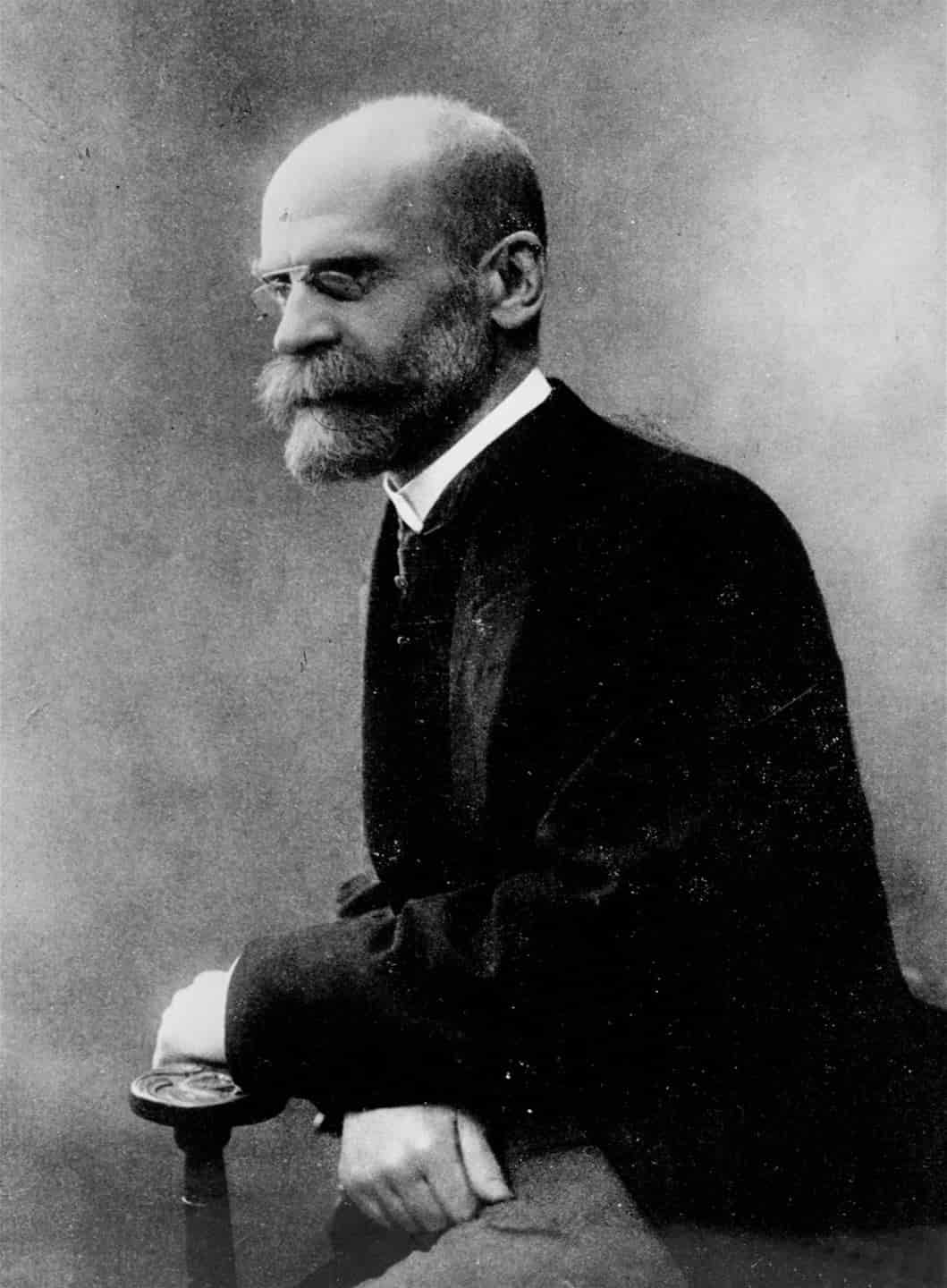

L’étude de la sociologie, comme discipline scientifique, a considérablement évolué depuis son émergence à la fin du XIXème siècle. Parmi les grandes figures qui ont contribué à son développement, Émile Durkheim (1858-1917) occupe une place centrale. Ses réflexions sur la cohésion sociale, le rôle des institutions et la nature du « fait social » continuent de nourrir la recherche contemporaine en sciences sociales.

Dans les lignes qui suivent, nous plongerons au cœur de la pensée de Durkheim afin de comprendre pourquoi il est souvent considéré comme le « père de la sociologie moderne » et comment ses concepts ont influencé notre compréhension de la société.

En bref : Émile Durkheim et la sociologie moderne

- Émile Durkheim (1858-1917) a établi la sociologie comme une discipline scientifique, distincte de la philosophie et de la psychologie.

- Son concept central est le fait social, défini comme un phénomène collectif qui s’impose aux individus et peut être étudié de manière objective.

- Il a distingué deux formes de lien social : la solidarité mécanique (sociétés traditionnelles) et la solidarité organique (sociétés modernes).

- Durkheim a popularisé le concept d’anomie pour décrire la perte des repères sociaux, causant un malaise qui peut mener au suicide.

- Ses travaux majeurs (Le Suicide, Les Règles de la méthode sociologique) sont des références fondamentales pour l’étude de la cohésion sociale.

Introduction

Émile Durkheim est une figure incontournable dans l’histoire de la sociologie. Alors que des penseurs comme Auguste Comte (1798-1857) ou Karl Marx (1818-1883) ont balisé la route avant lui, c’est Durkheim qui a véritablement conféré à la sociologie sa dimension scientifique. Dans cet article, nous aborderons d’abord le contexte historique et intellectuel dans lequel il a grandi, et nous verrons comment ses écrits s’ancrent dans la fin du XIXème et le début du XXème siècle. Ensuite, nous analyserons ses principaux concepts, dont le « fait social », la solidarité mécanique et organique, ainsi que la notion d’anomie. Nous poursuivrons avec un aperçu de ses travaux majeurs (notamment De la Division du travail social, Les Règles de la méthode sociologique et Le Suicide) afin de comprendre pourquoi ils demeurent si influents. Enfin, nous conclurons sur l’héritage académique et pratique de Durkheim, en proposant une réflexion sur l’actualité de ses idées pour la société contemporaine.

Le contexte de Durkheim : la fin du XIXème et le début du XXème siècle

Un siècle marqué par l’industrialisation et la modernité

À la fin du XIXème siècle, l’Europe connaît d’importantes transformations sociales et économiques : industrialisation, urbanisation, essor des nouvelles classes sociales et recul progressif des structures traditionnelles. Les sociétés rurales, longtemps ancrées dans des solidarités de proximité, se voient peu à peu concurrencées par le rythme effréné des villes en croissance. C’est aussi l’époque où la pensée scientifique s’affirme. Les progrès de la biologie (avec Charles Darwin), de la physique (avec la révolution de la thermodynamique) et de la chimie transforment la vision du monde. De même, les sciences sociales émergent en tant que disciplines à part entière, portant un regard nouveau sur la société.

L’influence intellectuelle de Durkheim

Durkheim naît en 1858 à Épinal, en France, dans une famille de tradition rabbinique. Curieux et passionné par l’étude de la société, il entre à l’École normale supérieure et se familiarise avec la philosophie d’Auguste Comte, considéré comme le fondateur du positivisme. Durkheim se forme ainsi à la fois à la philosophie morale et à la psychologie, mais il demeure convaincu que la société doit être étudiée comme une entité sui generis, c’est-à-dire dotée de caractéristiques propres, irréductibles à la simple somme des individus qui la composent. Durkheim s’affirme rapidement comme un penseur rigoureux, soucieux de définir des méthodes scientifiques pour analyser les phénomènes sociaux. Son objectif : dégager des lois sociales semblables aux lois naturelles, sans pour autant réduire l’humain à un objet purement mécanique.

Les concepts clés de la sociologie durkheimienne

Le fait social

Pour Durkheim, le « fait social » est l’unité de base de l’analyse sociologique. Il définit ce concept comme tout phénomène social doué d’une existence propre, exerçant sur l’individu une contrainte extérieure. Autrement dit, le fait social ne dépend pas de la volonté d’un seul individu, mais s’impose à tous, qu’il s’agisse d’une norme, d’une coutume ou d’une règle morale. Durkheim prend l’exemple du langage : personne ne peut modifier la langue à sa guise, car elle est le résultat d’une longue évolution collective. De la même manière, les institutions (la famille, la religion, l’école, etc.) ou les règles sociales (saluer quelqu’un, observer une minute de silence, etc.) s’inscrivent dans un cadre qui dépasse les individus. Cette approche se démarque nettement de la psychologie, en ce qu’elle postule l’autonomie et la réalité objective des phénomènes sociaux.

Solidarité mécanique et solidarité organique

Durkheim distingue deux formes de solidarité sociale, correspondant à deux types de sociétés :

- La solidarité mécanique caractérise les sociétés traditionnelles (souvent rurales), où les individus partagent des valeurs, croyances et pratiques communes. Dans ce type de société, la conscience collective est forte et la division du travail relativement faible, chaque individu participant de manière similaire aux activités essentielles (agriculture, artisanat local, etc.).

- La solidarité organique, en revanche, émerge dans les sociétés modernes, marquées par une division du travail poussée. Les individus se spécialisent et dépendent les uns des autres pour satisfaire leurs besoins. La cohésion se construit moins autour d’une communauté de croyances que par l’interdépendance fonctionnelle. Cette évolution historique de la solidarité, de la forme mécanique à la forme organique, constitue un thème central de l’œuvre de Durkheim.

Anomie

Le terme « anomie » désigne, chez Durkheim, l’absence ou l’affaiblissement des normes collectives qui définissent et encadrent les comportements. Selon lui, le passage d’une société traditionnelle à une société moderne peut engendrer une situation où les repères sociaux se brouillent, laissant l’individu en proie à un malaise moral et à l’instabilité. Durkheim développe notamment cette notion dans ses études sur la division du travail et dans Le Suicide (1897), où il observe que les taux de suicide varient en fonction du niveau d’intégration et de régulation sociale. Plus les individus sont isolés ou dépourvus de repères, plus le risque de suicide est élevé, d’où l’importance de maintenir une cohésion sociale et des institutions capables de guider les comportements.

Les œuvres majeures de Durkheim

De la Division du travail social (1893)

Dans cet ouvrage, Durkheim pose les fondements de sa réflexion sur la solidarité. Il s’interroge sur la manière dont la société peut rester cohérente alors même que les individus se spécialisent et s’éloignent les uns des autres dans leurs occupations quotidiennes. Sa conclusion est que cette nouvelle forme de cohésion, qu’il appelle la solidarité organique, se substitue progressivement à la solidarité mécanique des sociétés plus anciennes. Cette thèse est d’autant plus novatrice qu’elle ouvre la voie à une compréhension scientifique de la transformation des sociétés, au-delà des jugements moraux ou politiques.

Les Règles de la méthode sociologique (1895)

Souhaitant légitimer la sociologie comme science à part entière, Durkheim rédige Les Règles de la méthode sociologique afin de proposer un cadre méthodologique clair et distinct, notamment de la philosophie ou de la psychologie. Il y définit le fait social et insiste sur la nécessité de l’observer comme une « chose », en faisant abstraction des préjugés subjectifs. Selon Durkheim, le chercheur doit traiter les phénomènes sociaux comme des objets empiriques, susceptibles d’être classés, mesurés et comparés. Cette rigueur méthodologique cherche à doter la sociologie d’une crédibilité similaire à celle des sciences de la nature. Les Règles de la méthode sociologique ont, dès leur publication, suscité des débats sur la possibilité, ou non, d’appliquer aux faits humains les principes de la démarche expérimentale propre aux sciences dures.

Le Suicide (1897)

Le Suicide constitue une application pratique des principes méthodologiques de Durkheim. Plutôt que de considérer le suicide comme un acte purement individuel, Durkheim cherche à en saisir les déterminants sociaux. Il analyse les taux de suicide en fonction de variables comme la religion, l’urbanisation ou encore le statut matrimonial. Ses conclusions révèlent que le suicide est corrélé au degré d’intégration et de régulation au sein du groupe social. Par exemple, les protestants, à l’époque, présentaient un taux de suicide plus élevé que les catholiques, ce que Durkheim explique par une cohésion communautaire plus faible dans les milieux protestants. Au-delà de l’intérêt statistique, l’ouvrage souligne l’impact des normes collectives sur le bien-être psychologique des individus et illustre brillamment la notion d’anomie. Aujourd’hui encore, Le Suicide est considéré comme une référence méthodologique dans les sciences sociales.

Les apports de Durkheim à la sociologie moderne

La consécration d’une démarche scientifique

L’une des contributions majeures de Durkheim est d’avoir solidifié l’édifice méthodologique de la sociologie. En valorisant l’observation, la comparaison et la recherche de lois générales, il a contribué à faire reconnaître la sociologie comme une science empirique et non plus seulement spéculative. Cette exigence de scientificité a eu des répercussions sur de nombreux chercheurs ultérieurs, comme Marcel Mauss (1872-1950), son neveu et disciple, qui a poursuivi la réflexion en anthropologie, ou encore Talcott Parsons (1902-1979), qui a développé la sociologie fonctionnaliste aux États-Unis.

L’importance du social sur l’individuel

Durkheim a mis en lumière l’existence de phénomènes collectifs irréductibles aux logiques individuelles. À l’heure où la psychologie s’attachait davantage à comprendre l’esprit humain, lui affirmait que les institutions, les normes et les valeurs exercent un effet structurant sur les individus, souvent à leur insu. Cette perspective demeure cruciale aujourd’hui pour analyser des problèmes contemporains : qu’il s’agisse de délinquance, de radicalisation ou d’isolement social, la grille de lecture durkheimienne rappelle que ces phénomènes ne peuvent être expliqués uniquement par la psychologie individuelle, mais nécessitent une approche globale intégrant l’environnement social et les réseaux de relations.

Une réflexion critique sur la modernité

Durkheim n’a pas hésité à souligner les tensions et déséquilibres générés par la modernité, notamment via la notion d’anomie. Ses réflexions anticipent ainsi les interrogations contemporaines sur la fragmentation du tissu social ou la multiplication des crises identitaires. Sa vision reste toutefois nuancée : la division du travail, lorsqu’elle est régulée, peut devenir une source de cohésion et de solidarité organique, mais elle peut aussi générer des formes de dérèglement si les institutions ne parviennent pas à faire sens pour les individus. Cette dialectique entre espoir et inquiétude face au changement est l’une des forces de la pensée durkheimienne.

Postérité et actualité de la pensée de Durkheim

Les prolongements dans la recherche sociologique

L’influence de Durkheim demeure palpable dans la sociologie d’aujourd’hui. Ses travaux ont inspiré les écoles fonctionnalistes, qui mettent l’accent sur les structures sociales et leur contribution à la stabilité collective. De nombreux sociologues, comme Robert K. Merton (1910-2003), se sont appuyés sur l’idée durkheimienne selon laquelle la société possède ses propres logiques institutionnelles qui dépassent les volontés individuelles. Par ailleurs, la sociologie de l’éducation, la sociologie des religions ou encore l’analyse institutionnelle empruntent des concepts forgés ou clarifiés par Durkheim, comme la socialisation, la conscience collective ou les rituels.

L’analyse contemporaine du lien social

À l’ère du numérique et de la mondialisation, la question de la cohésion sociale reste au cœur des débats. Les travaux de Durkheim sur la solidarité organique trouvent ainsi un nouvel écho. Dans un monde de plus en plus complexe, où les interdépendances dépassent largement les frontières nationales, comprendre comment se construit (ou se déchire) le lien social est plus pertinent que jamais. Les inégalités socio-économiques, le recul de certaines valeurs collectives ou la montée d’individualismes divers peuvent être envisagés sous un angle durkheimien : comment assurer l’harmonie d’une société en mutation permanente sans tomber dans l’anomie ?

Conclusion

En définitive, Émile Durkheim (1858-1917) a jeté les fondements d’une sociologie rigoureuse, capable de dépasser les explications purement individuelles ou psychologiques pour révéler la puissance des normes et des institutions sur nos comportements. Il a également souligné le rôle crucial de la cohésion sociale et des mécanismes de solidarité pour assurer l’équilibre d’une société. D’un point de vue académique, son œuvre continue d’irradier l’ensemble des sciences sociales, que ce soit à travers la méthodologie, la réflexion sur la division du travail ou l’analyse des phénomènes de déviance. À l’heure où l’humanité fait face à des bouleversements économiques, technologiques et écologiques, la pensée de Durkheim offre un cadre toujours pertinent pour comprendre les dynamiques collectives, leurs forces et leurs vulnérabilités. Son héritage nous invite à réfléchir, de manière lucide et nuancée, à la complexité des relations humaines et à l’importance d’une régulation sociale garantissant la cohésion, tout en respectant la liberté et la singularité de chacun.

FAQ : Les fondements de la sociologie de Durkheim

Pourquoi Émile Durkheim est-il considéré comme le père de la sociologie moderne ?

Durkheim a donné à la sociologie un cadre scientifique rigoureux, distinct de la philosophie. Il a défini ses concepts clés et sa méthodologie, permettant d’étudier la société de manière objective, comme une « chose » avec ses propres lois.

Qu’est-ce qu’un fait social selon Durkheim ?

Un fait social est un phénomène collectif, comme une norme ou une institution, qui s’impose aux individus et exerce une contrainte sur eux. Il est extérieur aux consciences individuelles et ne peut être expliqué par la psychologie seule.

Quelle est la différence entre solidarité mécanique et organique ?

La solidarité mécanique caractérise les sociétés traditionnelles, où la cohésion repose sur la similitude des croyances et des pratiques. La solidarité organique émerge dans les sociétés modernes, où la cohésion est basée sur l’interdépendance fonctionnelle entre les individus, due à la division du travail.

Quel rôle joue la notion d’anomie dans sa pensée ?

L’anomie désigne l’affaiblissement des normes sociales qui guident les comportements. C’est un état de désorientation et de malaise pour l’individu, souvent lié aux transitions sociales rapides, comme le passage d’une société traditionnelle à une société moderne.

Pourquoi son étude du suicide est-elle si célèbre ?

Dans son livre Le Suicide, Durkheim a démontré que cet acte, considéré comme purement individuel, est en fait influencé par des facteurs sociaux comme le degré d’intégration et de régulation de l’individu au sein de son groupe. L’ouvrage est un modèle d’analyse sociologique rigoureuse.

Quelles sont les critiques faites à la sociologie durkheimienne ?

Les critiques adressées à Durkheim portent souvent sur sa tendance à négliger le rôle de l’individu et de ses actions, ainsi que sur l’applicabilité des méthodes des sciences naturelles aux sciences humaines.

Quel est le principal apport de l’ouvrage Les Règles de la méthode sociologique ?

Ce livre pose les fondements épistémologiques de la sociologie. Durkheim y explique comment traiter les faits sociaux comme des « choses » et propose une méthode pour les observer, les classer et les comparer de manière scientifique.

Quelle est l’influence de Durkheim sur les sciences sociales aujourd’hui ?

La pensée de Durkheim reste très influente. Ses concepts de fait social, de solidarité ou d’anomie sont toujours utilisés pour analyser des problèmes contemporains, comme la cohésion sociale, l’intégration ou les déséquilibres liés à la mondialisation.

Quel est le lien entre Émile Durkheim et Marcel Mauss ?

Marcel Mauss était le neveu et disciple d’Émile Durkheim. Il a prolongé et approfondi les travaux de son oncle, notamment en anthropologie, avec des concepts comme le « fait social total » qu’il a développé à partir des idées de Durkheim.

Comment Durkheim a-t-il distingué la sociologie de la psychologie ?

Durkheim a clairement séparé la sociologie de la psychologie en affirmant que les faits sociaux existent en dehors de la conscience individuelle et ne peuvent donc pas être expliqués par des mécanismes psychologiques. Il considérait la société comme une réalité spécifique, irréductible à l’individu.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet