Racine, Molière, La Fontaine… Ces noms résonnent encore dans nos mémoires, vestiges d’un cours de littérature lointain. Mais qui étaient vraiment ces géants du XVIIème siècle ? Et surtout, comment retenir facilement ces six auteurs incontournables qui ont façonné la littérature française classique ?

Si vous préparez un examen, révisez vos classiques ou cherchez simplement à briller en société, vous êtes au bon endroit. Nous allons non seulement vous présenter ces écrivains majeurs, mais aussi vous dévoiler un truc mnémotechnique infaillible pour ne plus jamais les oublier. Prêt à voyager dans le Grand Siècle ?

En bref

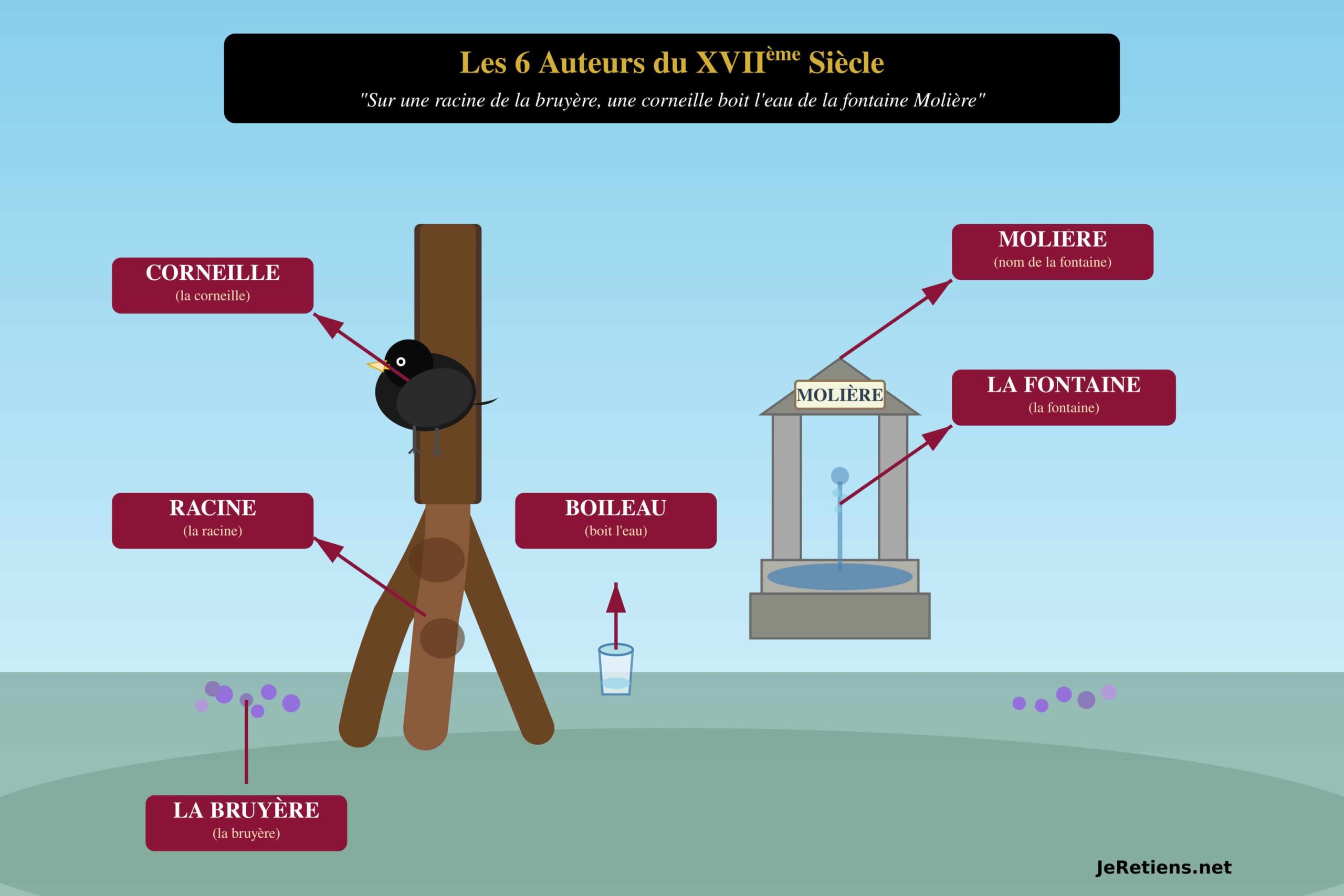

Le XVIIème siècle est l’âge d’or de la littérature française classique. Six auteurs majeurs dominent cette période : Racine, La Bruyère, Corneille, Boileau, La Fontaine et Molière. Pour les retenir facilement, utilisez cette phrase mnémotechnique : « Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l’eau de la fontaine Molière. » Ces écrivains ont posé les fondations du classicisme français sous le règne de Louis XIV, créant des œuvres théâtrales, poétiques et morales qui rayonnent encore aujourd’hui.

Le XVIIème siècle : contexte historique et culturel

Le XVIIème siècle français est marqué par une effervescence culturelle exceptionnelle qui fait de Paris la capitale intellectuelle de l’Europe. Plusieurs facteurs expliquent cette période faste pour les lettres françaises.

La fin des guerres de religion avec l’Édit de Nantes de 1598 pacifie le royaume. La centralisation du pouvoir royal sous Louis XIII puis Louis XIV crée une stabilité propice aux arts. Le Roi-Soleil fait de Versailles le centre de la vie culturelle, attirant artistes et écrivains dans son orbite.

L’importance croissante de la Cour royale comme lieu de sociabilité et de mécénat encourage la production littéraire. Les salons parisiens, tenus par des femmes cultivées, deviennent des lieux d’échange intellectuel où se forge le goût classique.

C’est aussi l’époque du classicisme, mouvement esthétique qui valorise la raison, l’ordre, la mesure et l’imitation des Anciens. Les règles du théâtre classique se codifient (unités de temps, de lieu et d’action), et le roman émerge comme genre nouveau à côté du théâtre et de la poésie.

Cette conjonction de paix, de centralisation politique, de mécénat royal et d’émulation intellectuelle crée les conditions idéales pour l’émergence d’une pléiade d’auteurs qui marqueront à jamais le rayonnement culturel français.

Les six grands auteurs du XVIIème siècle

Six noms dominent la scène littéraire française du Grand Siècle. Chacun a excellé dans un genre particulier, contribuant à l’éclat de cette période exceptionnelle.

Jean Racine (1639-1699) : le maître de la tragédie classique

Racine incarne la perfection de la tragédie française. Ses pièces respectent rigoureusement les règles classiques tout en explorant avec une intensité psychologique inégalée les passions humaines, notamment l’amour et la jalousie.

Ses chefs-d’œuvre comme Phèdre (1677), Andromaque (1667) ou Britannicus (1669) montrent des personnages déchirés entre devoir et passion, raison et sentiments. L’alexandrin racinien atteint une musicalité et une élégance jamais égalées. Son écriture limpide et son exploration de l’âme humaine en font l’un des plus grands dramaturges de tous les temps.

Jean de La Bruyère (1645-1696) : le moraliste acerbe

La Bruyère excelle dans l’observation sociale et le portrait satirique. Son unique ouvrage, Les Caractères (1688), propose une galerie de portraits mordants de ses contemporains, notamment les courtisans de Versailles.

À travers des maximes, des réflexions et des descriptions, il dresse un tableau critique de la société de son temps : hypocrisie des courtisans, arrogance des grands, misère du peuple. Son style incisif et sa capacité à croquer en quelques lignes l’essence d’un type social en font un précurseur des moralistes du XVIIIème siècle.

Pierre Corneille (1606-1684) : le père de la tragédie française

Corneille révolutionne le théâtre français avec Le Cid (1637), qui déclenche une célèbre querelle littéraire. Il pose les bases de la tragédie classique en explorant les conflits entre l’honneur, le devoir et l’amour.

Ses héros cornéliens (Horace, Cinna, Polyeucte) incarnent la grandeur d’âme et le sens du sacrifice. Contrairement à Racine qui explore les faiblesses humaines, Corneille célèbre la volonté héroïque et la maîtrise de soi. Son vers est plus politique et oratoire, reflétant les débats moraux qui agitent ses personnages.

Nicolas Boileau (1636-1711) : le législateur du classicisme

Boileau est le théoricien et le gardien des règles classiques. Son Art poétique (1674) codifie les principes de l’esthétique classique : imitation des Anciens, respect de la raison, recherche de la clarté et de la mesure.

Poète satirique redoutable, il n’hésite pas à critiquer les mauvais auteurs dans ses Satires. Ami de Racine, Molière et La Fontaine, il joue un rôle central dans la vie littéraire de son temps. Son influence sur la poésie française sera considérable pendant deux siècles.

Jean de La Fontaine (1621-1695) : le fabuliste éternel

La Fontaine transforme la fable antique en chef-d’œuvre poétique français. Ses Fables (1668-1694) mettent en scène animaux et humains pour délivrer des leçons de sagesse, mais aussi pour critiquer subtilement la société de cour.

Derrière l’apparente simplicité de ses récits se cachent une maîtrise prosodique exceptionnelle et une philosophie lucide sur la nature humaine. Des classiques comme Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi ou Le Loup et l’Agneau demeurent des références universelles. Son style mêle naturel et sophistication, légèreté et profondeur.

Pour approfondir : Découvrez notre analyse complète de la fable du Corbeau et le Renard, où La Fontaine transforme une morale antique en satire politique déguisée de la cour de Louis XIV.

L’influence de La Fontaine dépasse largement son siècle. Deux cents ans plus tard, Victor Hugo s’inspirera de cette même stratégie littéraire : utiliser la fiction poétique pour révéler des vérités sociales et politiques que le discours direct ne peut exprimer. Comme La Fontaine cachait ses critiques de Louis XIV derrière des animaux, Hugo utilisera le drame romantique et la poésie pour dénoncer les injustices de son temps. Découvrez comment Hugo théorise cette approche dans notre article sur la distinction entre vérité historique et vérité poétique, où l’auteur de Cromwell défend le droit du poète à transformer le réel pour mieux le révéler.

Molière (1622-1673) : le génie de la comédie

Molière révolutionne la comédie en l’élevant au rang de grand genre littéraire. Ses pièces combinent le rire et la critique sociale, dénonçant l’hypocrisie religieuse (Tartuffe), la prétention bourgeoise (Le Bourgeois gentilhomme), l’avarice (L’Avare) ou le pédantisme (Les Femmes savantes).

Acteur, metteur en scène et dramaturge, Molière connaît parfaitement les ressorts du rire et de la mise en scène. Ses comédies restent au répertoire de la Comédie-Française et sont jouées dans le monde entier. Il meurt sur scène en jouant Le Malade imaginaire, symbole ultime de sa passion pour le théâtre.

Le moyen mnémotechnique infaillible

Pour retenir facilement ces six auteurs majeurs du XVIIème siècle, utilisez cette phrase simple et imagée :

Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l’eau de la fontaine Molière.

Ce qui donne : Racine, de la Bruyère, Corneille, Boileau, de la Fontaine, Molière.

Cette phrase fonctionne parce qu’elle crée une image mentale facilement mémorisable. Visualisez la scène : une corneille posée sur une racine qui émerge d’un sol couvert de bruyère, en train de boire l’eau d’une fontaine dédiée à Molière.

Chaque élément visuel correspond à un auteur :

- Racine → la racine de l’arbre

- La Bruyère → la bruyère (plante)

- Corneille → la corneille (oiseau)

- Boileau → « boit l’eau »

- La Fontaine → la fontaine

- Molière → le nom de la fontaine

Cette technique de méthode des loci (palais de mémoire) est utilisée depuis l’Antiquité pour mémoriser de longues listes. En associant chaque nom abstrait à un élément concret et visuel, votre cerveau encode l’information de manière beaucoup plus efficace.

Pourquoi ces auteurs dominent-ils le XVIIème siècle ?

Ces six écrivains ne sont pas simplement des contemporains talentueux : ils incarnent chacun un aspect essentiel du classicisme français et ont défini les canons esthétiques pour les siècles à venir.

Racine et Corneille fixent les règles de la tragédie classique et explorent la condition humaine avec une profondeur psychologique inégalée. Leurs pièces restent au programme des lycées et continuent d’être jouées régulièrement.

Molière élève la comédie au rang d’art majeur, prouvant que le rire peut être intelligent et critique. Il ouvre la voie aux dramaturges satiriques du XVIIIème siècle comme Beaumarchais.

La Fontaine réinvente la fable antique et crée un genre poétique français unique, mêlant légèreté formelle et profondeur philosophique. Ses fables sont apprises par cœur depuis des générations.

Boileau théorise le classicisme et impose des critères esthétiques qui domineront la littérature française jusqu’au romantisme. Son influence sur la critique littéraire est considérable.

La Bruyère perfectionne l’art du portrait moral et de l’observation sociale, préfigurant les moralistes des Lumières. Son regard acéré sur la société de cour révèle les mécanismes du pouvoir et de l’hypocrisie.

Ensemble, ces six auteurs forment un panthéon littéraire cohérent qui définit l’identité culturelle française classique : rigueur formelle, élégance du style, profondeur psychologique, et critique sociale déguisée.

Conclusion

Le XVIIème siècle français brille par l’exceptionnelle qualité de sa production littéraire. Les six auteurs majeurs – Racine, La Bruyère, Corneille, Boileau, La Fontaine et Molière – ont façonné les genres classiques (tragédie, comédie, fable, satire) et établi des standards esthétiques qui ont influencé des siècles de création littéraire.

Grâce au moyen mnémotechnique « Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l’eau de la fontaine Molière« , vous pouvez désormais retenir facilement ces noms et impressionner lors de vos cours de littérature ou conversations culturelles !

Ces auteurs ne sont pas de simples figures historiques : leurs œuvres continuent d’être lues, jouées et étudiées dans le monde entier. Leur regard sur la nature humaine, leurs critiques sociales déguisées et leur maîtrise formelle en font des classiques éternels qui parlent encore à notre époque.

FAQ : Tout savoir sur les auteurs du XVIIème siècle

Qui sont les principaux auteurs français du XVIIème siècle ?

Les six auteurs majeurs du XVIIème siècle français sont Jean Racine (tragédien), Pierre Corneille (tragédien), Molière (comédien), Jean de La Fontaine (fabuliste), Nicolas Boileau (poète et théoricien) et Jean de La Bruyère (moraliste). Ces écrivains dominent la période classique et ont défini les canons esthétiques de la littérature française.

Comment retenir les auteurs du XVIIème siècle facilement ?

Utilisez la phrase mnémotechnique : « Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l’eau de la fontaine Molière. » Cette phrase contient tous les noms : Racine, La Bruyère, Corneille, Boileau (boit l’eau), La Fontaine, Molière. La visualisation d’une scène concrète aide le cerveau à mémoriser ces noms abstraits.

Pourquoi le XVIIème siècle est-il appelé le siècle classique ?

Le XVIIème siècle est appelé « siècle classique » car c’est l’époque où le classicisme français atteint son apogée. Ce mouvement esthétique valorise la raison, l’ordre, la mesure et l’imitation des modèles antiques grecs et romains. Les règles strictes du théâtre classique (unités de temps, lieu et action) sont codifiées durant cette période, notamment par Boileau dans son Art poétique.

Quelle est la différence entre Racine et Corneille ?

Bien que tous deux soient tragédiens classiques, Racine et Corneille diffèrent profondément. Corneille (plus ancien) explore les conflits entre devoir et passion, mettant en scène des héros volontaires qui triomphent par leur grandeur d’âme. Racine explore plutôt les faiblesses humaines, la fatalité des passions et la destruction psychologique. Le vers de Corneille est plus oratoire et politique, celui de Racine plus musical et introspectif.

Pourquoi Molière est-il important dans la littérature française ?

Molière a révolutionné la comédie en France en l’élevant au rang de grand genre littéraire, au même titre que la tragédie. Avant lui, la comédie était considérée comme un divertissement mineur. Molière a démontré qu’on pouvait faire rire tout en critiquant la société, l’hypocrisie religieuse, les travers bourgeois ou le pédantisme. Ses pièces combinent observation sociale aiguë et situations comiques universelles.

Que sont Les Fables de La Fontaine ?

Les Fables de La Fontaine sont des courts récits en vers mettant en scène des animaux personnifiés (et parfois des humains) pour délivrer des leçons morales. Inspirées des fables antiques d’Ésope et Phèdre, La Fontaine les a transformées en chefs-d’œuvre poétiques français. Derrière l’apparente simplicité se cachent une critique sociale subtile de la cour de Louis XIV et une réflexion philosophique sur la nature humaine.

Qu’est-ce que le classicisme littéraire ?

Le classicisme est un mouvement esthétique dominant au XVIIème siècle qui valorise l’ordre, la raison, la mesure et la clarté. Il s’inspire des modèles antiques grecs et romains considérés comme parfaits. En littérature, cela se traduit par le respect de règles strictes (comme les trois unités au théâtre), la recherche de l’universalité, l’élégance du style et la subordination de l’imagination à la raison.

Quel rôle Louis XIV a-t-il joué dans la littérature du XVIIème siècle ?

Louis XIV a été un mécène majeur des arts et lettres. En centralisant la vie culturelle à Versailles, il a attiré les meilleurs artistes et écrivains dans son orbite. Il a accordé des pensions royales à plusieurs auteurs (Molière, Racine, Boileau) et a fait du théâtre un divertissement de cour prestigieux. Cette protection royale a permis l’épanouissement du classicisme, même si elle a aussi exercé une forme de censure sur les contenus trop critiques.

Pourquoi La Bruyère a-t-il écrit Les Caractères ?

La Bruyère a écrit Les Caractères (1688) pour dresser un portrait satirique de la société de son temps, notamment la cour de Louis XIV. À travers des maximes, réflexions et portraits de types sociaux (le courtisan, l’hypocrite, le parvenu), il critique l’hypocrisie, la vanité et les inégalités sociales. Son style incisif et sa capacité à croquer un personnage en quelques lignes en font un maître du portrait moral.

Quelle est l’œuvre principale de Boileau ?

L’œuvre principale de Nicolas Boileau est L’Art poétique (1674), un poème didactique qui codifie les règles du classicisme français. Il y définit les principes de chaque genre littéraire (tragédie, comédie, épopée) et établit les critères du bon goût : imitation des Anciens, respect de la raison, clarté du style, recherche de la perfection formelle. Ce texte a été la bible des écrivains classiques pendant deux siècles.

Les auteurs du XVIIème siècle sont-ils encore étudiés aujourd’hui ?

Absolument ! Ces auteurs sont au cœur des programmes scolaires français et internationaux. Leurs œuvres sont constamment rééditées, analysées et mises en scène. Molière reste le dramaturge le plus joué en France, les tragédies de Racine continuent de fasciner par leur profondeur psychologique, et les Fables de La Fontaine sont apprises par cœur par des générations d’élèves. Leur vision de la nature humaine demeure universelle et intemporelle.

Qu’est-ce qu’une tragédie classique ?

Une tragédie classique est une pièce de théâtre en vers (généralement en alexandrins) qui respecte trois règles strictes : unité de temps (l’action se déroule en 24h), unité de lieu (un seul endroit), et unité d’action (une seule intrigue principale). Elle met en scène des personnages nobles confrontés à des dilemmes moraux insurmontables, souvent issus de la mythologie ou de l’histoire antique. La tragédie provoque pitié et terreur chez le spectateur (catharsis).

Pourquoi les fables utilisent-elles des animaux ?

Les fables utilisent des animaux pour plusieurs raisons stratégiques. D’abord, les animaux personnifiés permettent de critiquer la société humaine de manière détournée, échappant ainsi à la censure (on ne peut accuser un auteur de lèse-majesté s’il parle d’un lion ou d’un renard !). Ensuite, les animaux incarnent des types humains universels facilement reconnaissables : le renard rusé, le lion puissant, l’agneau innocent. Enfin, cette transposition rend les leçons morales plus mémorables et ludiques.

Quelles sont les œuvres les plus célèbres de Racine ?

Les tragédies les plus célèbres de Jean Racine sont Phèdre (1677), considérée comme son chef-d’œuvre absolu sur la passion destructrice; Andromaque (1667), qui l’a imposé comme rival de Corneille; Britannicus (1669), tragédie politique sur Néron; et Bérénice (1670), tragédie amoureuse minimaliste. Il a aussi écrit deux tragédies bibliques sur commande royale : Esther (1689) et Athalie (1691), considérées parmi ses plus belles réussites.

Comment reconnaître le style classique en littérature ?

Le style classique se reconnaît à plusieurs caractéristiques : clarté et précision du vocabulaire; phrases équilibrées et harmonieuses; respect de la grammaire et de la logique; recherche de l’universalité plutôt que de l’originalité personnelle; utilisation de l’alexandrin (vers de 12 syllabes) au théâtre; références fréquentes à la mythologie gréco-romaine; et subordination de l’imagination à la raison. Le style classique vise la perfection formelle et l’élégance sobre.

Molière est-il mort sur scène ?

Oui, en quelque sorte. Molière est mort le 17 février 1673 quelques heures après avoir joué Le Malade imaginaire malgré une santé très fragile. Il a eu un malaise sur scène lors de la quatrième représentation, a terminé la pièce avec difficulté, et est décédé chez lui quelques heures plus tard d’une hémorragie pulmonaire. Cette mort symbolique sur scène est devenue légendaire et illustre son dévouement total au théâtre.

Pourquoi appelle-t-on cette période le « Grand Siècle » ?

Le XVIIème siècle français est appelé « Grand Siècle » en raison de l’exceptionnelle concentration de génies littéraires, artistiques et scientifiques durant cette période, coïncidant avec le long règne de Louis XIV (1643-1715). C’est l’apogée du pouvoir politique français, de son rayonnement culturel en Europe, et de la création artistique dans tous les domaines : littérature, architecture (Versailles), peinture, musique. La France devient le modèle culturel européen.

Les auteurs classiques critiquaient-ils le pouvoir royal ?

Oui, mais de manière détournée et prudente. La censure royale était stricte, mais les auteurs classiques ont développé des stratégies pour critiquer le pouvoir : La Fontaine cachait ses critiques sociales derrière des fables animales; Molière ridiculisait les courtisans et l’hypocrisie sans attaquer directement le roi; La Bruyère dressait des portraits satiriques anonymes; Racine explorait les abus du pouvoir à travers des tyrans antiques. Cette critique masquée était comprise par les lecteurs avertis tout en évitant la répression.

Quelle est la différence entre une comédie et une tragédie classique ?

La tragédie classique met en scène des personnages nobles (rois, princes) confrontés à des dilemmes insurmontables, souvent avec une issue fatale. Elle provoque pitié et terreur, et explore les grandes questions existentielles. La comédie classique met en scène des personnages ordinaires (bourgeois, serviteurs) dans des situations ridicules qui se résolvent bien. Elle vise à faire rire tout en critiquant les travers sociaux. La tragédie est en vers nobles, la comédie peut mélanger vers et prose.

Pourquoi ces auteurs écrivaient-ils en vers ?

Au XVIIème siècle, le vers était considéré comme la forme noble de la littérature, particulièrement pour le théâtre sérieux. L’alexandrin (vers de 12 syllabes) permettait d’atteindre une musicalité, une élégance et une densité impossibles en prose. Les contraintes de la versification (rimes, rythme, césure) étaient vues non comme des entraves mais comme des défis stimulant la créativité. Le vers distinguait aussi la « haute littérature » des formes populaires en prose. Molière utilisait le vers pour ses grandes comédies et la prose pour les farces.

- Les 10 crus du Beaujolais : guide complet des vins Gamay d’exception - 12 décembre 2025

- Les 6 bières trappistes belges authentiques : guide complet et mnémotechnique - 12 décembre 2025

- Comprendre le marquage des œufs - 8 décembre 2025

Très bon pense bête !