Durant près de cent ans, la Belgique a été déchirée par des querelles intestines au sujet du financement des écoles et de la liberté d’enseignement. En 1958, un compromis est trouvé : le Pacte scolaire, qui institue l’existence de deux réseaux d’enseignement (catholique et officiel) et qui intègre dans les programmes un cours correspondant à l’une des six religions reconnues dont le contenu est déterminé par les cultes eux-mêmes et les enseignants choisis par ceux-ci, ainsi qu’un cours de morale laïque non confessionnelle. Les parents choisissent si leurs enfants suivent le cours de morale ou de religion. L’évolution de la société belge, sa sécularisation, son multiculturalisme, a remis en question ce consensus. Aujourd’hui, le rôle attribué à l’école est de contribuer à l’éducation des élèves et de les préparer à prendre part comme citoyens à une société ouverte aux différentes cultures et à promouvoir le « vivre ensemble ». Les débats et les compromis ont mené à la création d’un nouveau cours de philosophie et citoyenneté. Ce cours censé mettre les faits religieux à distance et les étudier sous un angle philosophique et dans une dimension historique permet la dispense partielle ou totale du cours de religion ou de morale. Que contient ce cours et quelles questions soulève-t-il en pratique ?

Pourquoi, à l’heure actuelle la Belgique n’offre-t-elle pas une approche sécularisée du fait religieux dans son enseignement ? Faut-il sortir la religion de l’école ou l’encadrer ? Cette recherche propose d’observer un moment de rupture dans le système scolaire belge, de tenter de comprendre d’une part, le contexte actuel au regard de l’évolution historique et sociologique de la Société belge ; d’autre part, de tenter de comprendre la réponse du monde politique et religieux à ces évolutions par la création d’un nouveau cours : philosophie et citoyenneté, censé apaiser les tensions.

En bref : Pacte scolaire, enseignement du fait religieux et cours de philosophie et citoyenneté en Belgique

- Le Pacte scolaire de 1958 a mis fin aux guerres scolaires en Belgique, reconnaissant deux réseaux d’enseignement (officiel et libre/catholique) et garantissant le choix entre un cours de morale laïque ou de religion reconnue.

- La Constitution garantit la liberté d’enseignement, l’indépendance des cultes et leur financement par l’État.

- La société belge est traditionnellement organisée en piliers (catholique, socialiste, libéral) ; le Pacte scolaire est un compromis entre ces derniers.

- L’évolution (sécularisation, multiculturalisme) a mené à la création du cours de Philosophie et Citoyenneté pour promouvoir le « vivre ensemble », mais il ne remplace pas entièrement les cours convictionnels.

- Le nouveau cours soulève des questions pratiques et d’efficacité, notamment car il est ignoré dans l’enseignement libre et complexe à mettre en œuvre dans l’officiel (dispense des cours convictionnels, horaires).

Pour ce faire, cette étude sera divisée en quatre parties. Durant la première, des repères historiques baliseront le visage de la société belge et de son système d’enseignement, de l’évolution de la manière de penser cet enseignement et des tensions qui ont débouché sur des guerres scolaires. Puis, sera abordé le « Pacte scolaire », compromis ayant permis la fin de la guerre scolaire. Ensuite, un intérêt sera porté sur pourquoi, en quoi, les réponses apportées par le « Pacte scolaire » n’ont plus été à même de répondre aux attentes politiques et sociales et à l’évolution de la Belgique. Enfin, en guise de conclusion, sera exposé le nouveau cours de philosophie et citoyenneté, fruit de décennies de débats, ses échos actuels dans le monde politique et social et les questions qu’il soulève de manière pratique dans le système éducatif belge.

Repères historiques et sociologiques

Durant l’Ancien Régime et plus précisément durant la période française, l’enseignement est confié aux initiatives privées, donc principalement à l’Église. En 1801, Napoléon Ier et le Pape Pie VII signent le Concordat qui – suite à la Révolution Française – permet à L’État de prendre en charge le traitement des ministres des différents cultes sur base du concept de « religion reconnue[1] » (pour afficher les notes en bas de page, veuillez cliquer ici). En 1830, le pays acquiert son indépendance suite à une brève période hollandaise où Guillaume d’Orange exerce un pouvoir coercitif notamment en termes de contrôle de l’enseignement et du clergé[2]. En 1831 est rédigée la Constitution qui garantit l’indépendance des cultes (article 16) ;

L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination, ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication (…). la liberté d’enseignement (article 17) ; L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite : la répression des délits n’est réglée que par la loi. et le financement public des cultes (article 117). Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État.

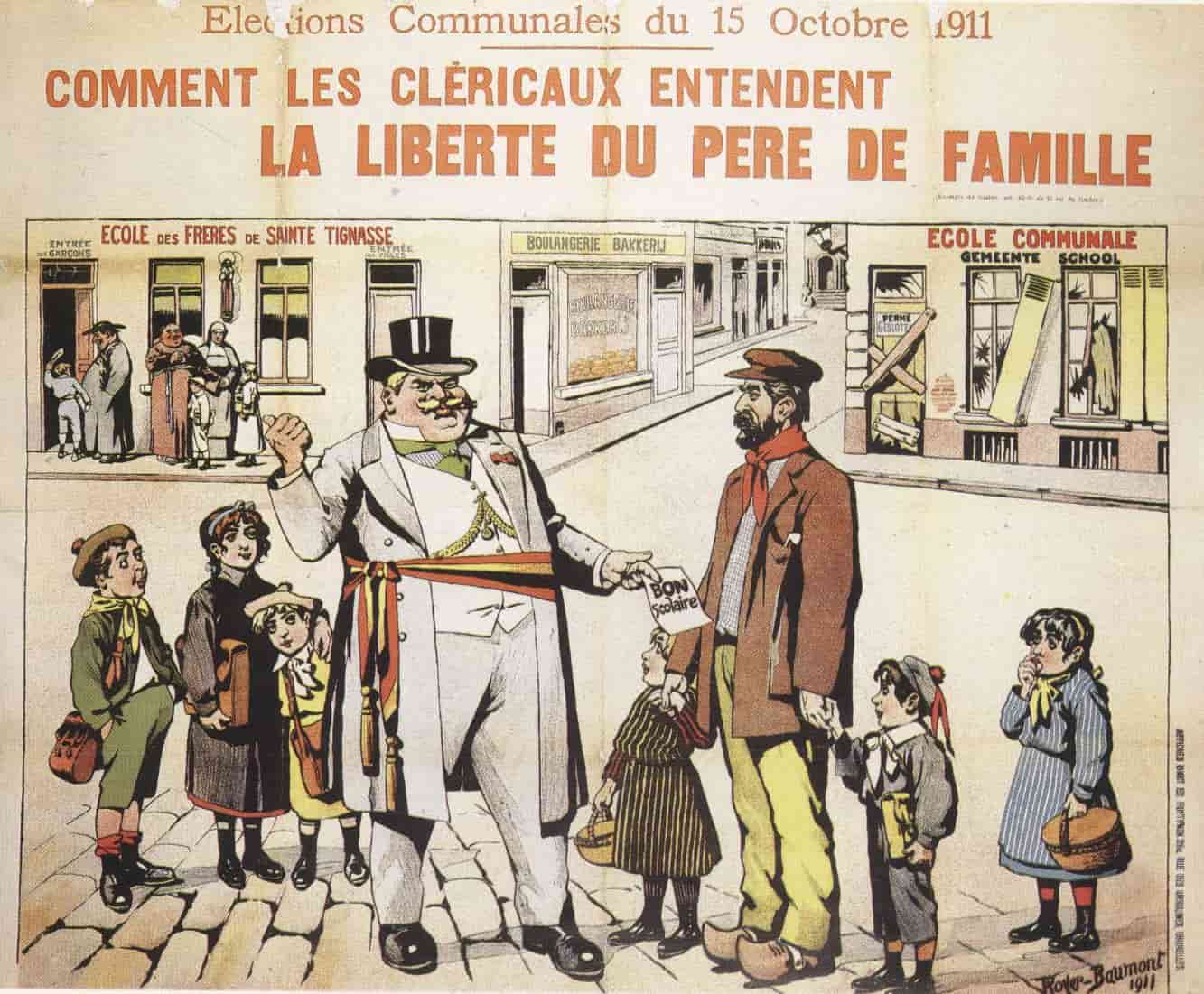

La conséquence directe de cette liberté d’enseignement est le développement rapide et réticulaire d’écoles catholiques (dites libres) subventionnées par l’État, qui sont encore aujourd’hui présentes et accueillent près de 6 enfants sur 10[3]. L’article 17 institue de facto la coexistence de deux réseaux d’enseignement : les écoles libres et les écoles officielles (organisées par les pouvoirs publics). Cette conséquence se fait l’écho d’une tension vive entre l’Église et les libéraux, lesquels souhaitent augmenter les prérogatives de l’Etat aux dépens de celles de l’Église. D’intenses conflits ont lieu entre les catholiques et les libéraux bientôt associés aux socialistes sur la place à accorder à l’enseignement de la religion et au rôle du clergé dans l’organisation de cet enseignement et d’autre part sur le financement des écoles libres par l’Etat. Ce conflit s’ancre de manière tenace dans le paysage socio-politique belge et ne trouve une solution qu’en 1958.

Un pays « pilarisé » : qu’est-ce que la pilarisation ?

Afin de bien saisir la complexité des désaccords et des débats ainsi que de leur solution, il convient de présenter une spécificité sociétale de la Belgique : sa pilarisation[4]. La société belge est fondée structurellement autour de trois piliers, cristallisant les tensions et les oppositions : le pilier catholique (plutôt au centre et chrétien), le pilier socialiste (plutôt à gauche et laïc) et le pilier libéral (plutôt à droite et laïc). Autour de chacun de ces piliers gravitent une multiplicité de structures et d’acteurs qui organisent la vie de la population. Chaque pilier possède son ou ses propres syndicats, mutuelles, associations et mouvements, partis politiques ainsi qu’une université. Chacun des piliers exerce une zone d’influence et les décisions politiques sont le fait de compromis entre les trois piliers.

Le Pacte scolaire

En 1950, les sociaux-chrétiens remportent les élections et votent des lois favorables à l’enseignement libre en matière de subsides et de traitement des professeurs[5]. Des mesures défavorables sont prises concernant l’enseignement officiel[6] comme le ralentissement du rythme de création de nouvelles écoles, l’ouverture de l’enseignement officiel aux diplômés de l’enseignement libre[7] et la création de commissions mixtes permettent aux représentants du libre d’avoir un pouvoir d’avis sur les programmes scolaires et la création d’écoles d’Etat. Ce point est très critiqué par les libéraux et socialistes qui ne peuvent accepter l’ingérence des catholiques qui interfèrent désormais dans l’organisation de l’enseignement d’Etat. Les élections de 1954 voient la victoire d’une coalition socialiste-libérale qui mène une « politique de développement et d’amélioration de l’enseignement officiel[8] », construisant de nombreuses écoles autonomes d’Etat, et insistant sur le fait que chaque obstacle à ce développement doit être supprimé. C’est ainsi que sont supprimées les commissions mixtes et que les professeurs de l’enseignement officiel issus du libre sont renvoyés. Ces mesures sont vivement critiquées par le monde catholique, soutenu par le clergé. De nombreuses manifestations ont lieu et mènent à une « guerre scolaire ». Les élections de 1958 sont remportées par les catholiques qui n’obtiennent pas la majorité et constituent un gouvernement minoritaire : la question scolaire est à régler, il faut qu’un accord soit trouvé. Un accord est trouvé sous forme de compromis : « le Pacte scolaire », institué en tant que loi en 1959[9], qui reconnaît l’existence de deux réseaux[10] : officiel et libre. Le Pacte scolaire garantit :

- Le droit des parents de choisir le genre d’éducation de leurs enfants.

- L’inscription obligatoire dans le programme officiel de deux heures de morale non confessionnelle ou d’une des religions reconnues, deux heures par semaine. Le choix de ce cours est laissé aux parents en fonction de leurs convictions ou orientations philosophiques.

- La construction d’écoles officielles jusqu’au moment où le libre choix des parents sera assuré dans toutes les régions du pays[11].

- La gratuité de l’enseignement moyen pour tous.

- La prise en charge directe par l’État du traitement de tous les enseignants quel que soit le réseau dans lequel ils exercent.

- Des subsides de fonctionnement à toutes les écoles en fonction de leur nombre d’élèves.

- La mise en place d’une Commission nationale du Pacte scolaire chargée de veiller au respect de celui-ci et de trancher les conflits.

En 1988, l’État transfère ses compétences en matière d’enseignement aux différentes communautés du pays et « bétonne » les garanties du Pacte scolaire dans la Constitution[12].

Après le pacte : paysage social et éducatif belge

En 2016[13], ce sont 344235 élèves qui ont fréquenté l’enseignement secondaire ordinaire dont 61% dans des écoles libres, tandis que 39% suivent leur scolarité dans des écoles officielles. Dans l’enseignement assuré par le libre, les élèves suivent deux heures par semaine de religion catholique. Dans l’enseignement officiel, ils ont le choix entre deux heures de morale laïque non confessionnelle ou deux heures d’une religion reconnue. Le programme du cours de morale fait l’objet d’un contrôle du Ministère de l’Education, et des inspections sont effectuées par des fonctionnaires qui s’assurent de voir, par l’examen des notes de cours, d’observations sur le terrain, etc. si il est respecté. Les professeurs de morale sont pour la plupart[14] des enseignants diplômés par des formations supérieures de cycle court (haute école) ou de cycle long (université). Les programmes des cours de religion sont plus troubles et dépendent directement des cultes. Leur comité de rédaction n’est pas systématiquement connu et toutes les religions reconnues ne font pas la publicité de leurs programmes[15]. Le Ministère de l’Éducation ne peut effectuer de contrôle ou d’inspection sur ces derniers de son propre chef. Les inspecteurs des cours de religion ont un pouvoir de conseil et d’avis auprès des chefs d’établissement qui peuvent les solliciter. Les enseignants sont choisis par les responsables des cultes eux-mêmes et l’inspection est assurée par ces derniers, également. Des formations existent pour chacun des cours de religion[16], elles sont pour la plupart dispensées par l’exécutif de ladite religion via un institut de théologie en partenariat avec l’Université Catholique de Louvain. Néanmoins, des dérogations légales[17] existent pour permettre d’enseigner, à un individu ne disposant pas des titres requis Exception faite pour le cours de religion catholique qui fait l’objet d’un programme soumis à une commission de secteur, composée d’enseignants, de professeurs, de théologiens et des évêques francophones. Les enseignants du cours de religion suivent des formations supérieures (haute école ou université), délivrés par des instituts de théologie associés à l’Université Catholique de Louvain ou par cette dernière elle-même. Les inspecteurs sont nommés par le diocèse.

Réflexions et débats autour de l’évolution de l’enseignement en matière de cours philosophiques

De nombreux débats naissent durant les années nonante au sein du monde politique et académique francophone quant à l’évolution du programme scolaire et plus particulièrement la place des cours de religion au sein de l’enseignement officiel. La Belgique s’inscrit dans un contexte international au sein duquel le débat touche différents pays qui proposent différentes réponses[18]. En Europe, le Conseil de l’Europe[19] émet trois recommandations majeures en 1999, 2005, 2008[20] ainsi qu’un « livre blanc sur le dialogue interculturel » en matière d’éducation et de société multiculturelle. Il rejette un modèle de société basé sur l’assimilation ainsi qu’un modèle de société basé sur le communautarisme. Il prône un modèle d’intégration et de gestion de la diversité culturelle. Du point de vue éducatif, il insiste sur l’importance d’instruire en matière de droits de l’Homme, de favoriser le dialogue et la compréhension de l’autre, de proposer un enseignement de l’histoire qui ne soit pas un outil de propagande ou un instrument servant une idéologie. Sur une vingtaine d’années, le monde politique s’interroge : faut-il sortir la religion de l’école ou l’encadrer ? De nombreuses propositions de réformes sont donc avancées en Belgique[21] pour mettre à distance la religion, introduire un cours de philosophie au programme (1991), des notions de philosophie[22] (1995), de l’éducation civique (1998), un cours de philosophie et d’étude comparée des religions (2000), d’intégrer un cours de philosophie et d’histoire culturelle des religions (2004). En 2005 est créé le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques (CCSCP) composé des représentants des cours confessionnels et de morale, des organisations syndicales reconnues, des réseaux d’enseignement, du gouvernement, des organisations de parents, ainsi que des inspecteurs généraux et directeurs généraux pour formuler un avis sur toute mesure touchant aux cours dits philosophiques[23]. Or, quelle que soit la proposition de réforme, elle rencontre trois obstacles[24] : Tout d’abord, l’obstacle juridique présenté par l’article 24 de la constitution qui force de dispenser l’enseignement du cours de morale laïque non confessionnelle ou d’une des religions reconnues, à hauteur de deux heures par semaine. Ensuite, force est de constater qu’il existe une absence de détermination politique pour réformer le Pacte scolaire. Bétonné dans la Constitution, il faudrait une majorité des deux tiers à la chambre pour modifier cette dernière et un consensus à ce sujet semble impossible. Enfin, il existe une opposition manifeste des professeurs de religion et de morale ainsi que de leurs représentants des monde catholique et laïque. Ce n’est pas l’introduction d’un cours de philosophie qui pose problème aux enseignants mais le remplacement des cours morale et de religion et la crainte de perdre leur emploi.

Évolution de la société belge depuis 1958

Depuis l’adoption du Pacte Scolaire, la société belge a profondément évolué, en particulier du point de vue confessionnel. Ce changement est lié à deux facteurs: la sécularisation[25] et l’immigration. A partir des années soixante, la population s’éloigne peu à peu du culte dominant –le catholicisme-. La sécularisation de la société s’exprime par la baisse de la pratique religieuse et par la prise de distance de la population vis-à-vis des normes et valeurs jadis promues par l’Eglise. Cette dernière n’est plus considérée comme un obstacle et de nombreuses législations ont été actées malgré son opposition, citons : le mariage homosexuel, l’euthanasie, l’avortement, etc[26]. Des religions issues de l’immigration sont reconnues à partir des années septante et quatre-vingt comme l’Islam (1974) et la religion orthodoxe (1985). Elles sont de facto intégrées dans les programmes de l’enseignement officiel. Dans les villes s’est opéré un changement en matière de choix entre le cours de religion ou de morale passant d’un choix convictionnel à un choix ethnoculturel. Ce glissement implique que les cours convictionnels séparent, ségrèguent, les élèves en fonction d’une identité culturelle et non plus d’une conviction[27]. Mis en perspective avec l’apparition sur l’échiquier politique de nouveaux partis nationalistes ou écologistes, les trois piliers traditionnels s’érodent et perdent de leur influence[28]. Ils doivent désormais composer avec de nouvelles données, ce qui constitue un terreau favorable à l’émergence d’un nouveau compromis éducatif : l’accord sur la création d’un cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté[29] dont l’objectif est de promouvoir le vivre ensemble et d’apaiser les tensions entre les communautés d’origine et de confession différentes.

Le cours de philosophie et citoyenneté

En septembre 2014, la création d’un cours de formation citoyenne, de philosophie et de citoyenneté, est proposée et acceptée. En 2015, des parents d’une élève d’une école de la Ville de Bruxelles intentent un recours devant la Cour constitutionnelle afin de leur permettre la dispense du cours de religion ou de morale car ils ne souhaitent pas faire ce choix pour leur enfant. La Cour constitutionnelle rend un avis favorable[30]. Ce qui rend de fait, les cours de religion ou de morale facultatifs et va complexifier l’organisation du cours de philosophie et citoyenneté en termes horaires. Lors de la conception du programme par un groupe de travail composé d’enseignants de morale, de cours confessionnels et de professeurs issus du monde académique, les défis à relever pour ce cours sont ceux de l’apprentissage des valeurs démocratiques ; de l’apprentissage des droits de l’Homme ; de l’apprentissage des valeurs du vivre-ensemble ; de l’approche historique des philosophies et religions ainsi que de la pensée laïque. Basé sur des référentiels spécifiques axés autour de deux composantes : philosophie et citoyenneté, la finalité du cours est: « un être et un construire ensemble » ainsi que d’apporter les compétences minimales aux élèves pour devenir des citoyens éclairés, en fonction de la réalité du terrain[31]. Quatre chapitres interdépendants proposent de : construire une pensée autonome et critique ; se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre ; construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité ; s’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique. Les domaines d’apprentissage se concentrent sur l’éducation philosophique et éthique, l’éducation au fonctionnement démocratique, l’éducation au bien-être qui est inhérent aux domaines précités. Force est de constater, que la question religieuse est absente du programme. Les faits religieux sont mentionnés de manière indirecte par le biais du folklore comme les différentes fêtes qui forment le « vivre ensemble » ou d’une analyse plus solennelle de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Les rares mentions des faits religieux dans le programme restent à la libre appréciation du professeur puisqu’elles ne sont fait que dans des exemples de situations d’apprentissage : à suivre, ou non. En pratique, un même cours et deux façons de le percevoir : dans l’enseignement officiel, soit, il est dispensé au rythme d’une heure par semaine pour les élèves qui continuent à suivre une heure hebdomadaire du cours de religion ou de morale ; soit, il est dispensé deux heures par semaine pour les élèves qui ne suivent plus le cours de religion ou de morale[32]. Dans l’enseignement libre, le cours de philosophie et de citoyenneté n’est pas dispensé car ses représentants estiment que les éléments de ce cours apparaissent de manière transversale dans les différents cours dispensés. Les pouvoirs politiques ne souhaitant pas de perte d’emploi permettent aux actuels professeurs de religion ou de morale de donner ce cours, mais pas dans l’établissement où ils exercent, plus précisément un professeur ne peut pas avoir la même classe une heure en philosophie et citoyenneté et une autre en religion ou morale. Ceci mène à un imbroglio institutionnel et de nombreux professeurs se retrouvent dans le cas où ils doivent trouver cinq, six, sept écoles différentes afin d’obtenir un horaire complet. Pour donner ce cours, il faudra posséder d’ici 2020 un titre pédagogique adéquat, en attendant, la priorité est donnée aux professeurs déjà en place, ce qui soulève des questions évidentes d’objectivité.

Conclusion

L’introduction du cours de philosophie et citoyenneté dans le programme de l’enseignement officiel en Belgique francophone est le fruit de décennies de débats dont l’objectif était avant tout d’apaiser les tensions entre les communautés et d’offrir un cursus d’éducation citoyenne généralisé à tous les élèves. Or, ce cours ainsi que sa mise en œuvre soulèvent de nombreuses questions. La question de la place de la religion à l’école est ignorée. Était posée la problématique de savoir s’il fallait la sortir de l’école ou de l’encadrer : on la contourne. Séparer les élèves en sous-groupes –les uns à côté des autres et non les uns avec les autres- est-elle la meilleure méthode pour les préparer à devenir des citoyens actifs et responsables, sensibles au valeurs du « vivre ensemble », ouverts et intégrés dans une société multiculturelle ? Le caractère ambigu du contenu du cours et sa mise en pratique complexe pose des questions de neutralité et d’efficacité. Toutes ces difficultés se font les témoins de l’incapacité des deux réseaux, officiel et libre, de trouver un compromis éducatif pour préparer ensemble les élèves de la Belgique francophones à prendre part à une société plurielle en leur dispensant un cours de formation citoyenne commune, dépassant leurs propres clivages idéologiques.

FAQ : tout savoir sur l’enseignement du fait religieux et le cours de citoyenneté en Belgique

Qu’est-ce que le Pacte scolaire de 1958 ?

Le Pacte scolaire est un compromis politique trouvé en 1958 (institué en loi en 1959) pour mettre fin aux « guerres scolaires » en Belgique. Il reconnaît l’existence de deux réseaux d’enseignement (officiel et libre) et garantit le libre choix des parents entre un cours de morale laïque ou d’une des religions reconnues. Il a aussi fixé le financement des deux réseaux par l’État et le traitement des enseignants.

Quelles sont les deux principaux réseaux d’enseignement en Belgique ?

Il existe le réseau d’enseignement officiel, organisé par les pouvoirs publics (État, provinces, communes), et le réseau d’enseignement libre, qui est principalement composé d’écoles catholiques et est largement majoritaire en nombre d’élèves.

Qu’est-ce que la « pilarisation » de la société belge ?

La pilarisation est une spécificité sociétale où la population s’organise autour de trois grands piliers idéologiques : le catholique (chrétien), le socialiste (laïc) et le libéral (laïc). Chaque pilier possède ses propres structures (syndicats, mutuelles, écoles, etc.), et les décisions politiques sont le fruit de compromis entre eux.

Quel est l’impact de l’article 24 de la Constitution belge sur les cours philosophiques ?

L’article 24 (anciennement 17) est l’un des principaux obstacles à la réforme, car il oblige l’organisation de deux heures hebdomadaires, au choix des parents, entre le cours de morale laïque non confessionnelle ou d’une des religions reconnues. Pour le modifier, il faudrait une majorité des deux tiers au Parlement.

Quelles évolutions sociales ont remis en question le Pacte scolaire ?

Deux facteurs majeurs ont transformé la société belge : la sécularisation (baisse de la pratique religieuse et du rôle de l’Église) et l’immigration, qui a mené à la reconnaissance de nouvelles religions (comme l’Islam et l’Orthodoxe) et a déplacé le choix du cours convictionnel vers un choix ethnoculturel dans certaines régions.

Quand et pourquoi le cours de philosophie et citoyenneté a-t-il été créé ?

Le cours a été proposé et accepté en septembre 2014, suite à des décennies de débats. Son objectif principal est de promouvoir le vivre ensemble, d’apaiser les tensions intercommunautaires et de former les élèves à devenir des citoyens éclairés en abordant des valeurs démocratiques et les droits de l’Homme.

Le cours de philosophie et citoyenneté remplace-t-il les cours de religion ou de morale ?

Non, pas entièrement. Suite à une décision de la Cour constitutionnelle en 2015, les parents peuvent demander la dispense totale du cours de religion ou de morale, rendant ces cours facultatifs. Le cours de philosophie et citoyenneté est donc dispensé en parallèle (1 heure/semaine) ou à la place (2 heures/semaine) des cours convictionnels dans l’officiel.

Le cours de philosophie et citoyenneté est-il donné dans l’enseignement libre ?

Non, il n’est pas dispensé. Le réseau libre estime que les contenus du cours de philosophie et citoyenneté sont déjà abordés de manière transversale dans les autres matières de son programme.

Quel est le rôle du fait religieux dans le nouveau cours ?

La question religieuse est largement absente du programme officiel du cours de philosophie et citoyenneté. Les faits religieux ne sont mentionnés que de manière indirecte (folklore, séparation Église/État) et sont souvent laissés à la libre appréciation du professeur.

Quelles sont les difficultés pratiques liées à la mise en œuvre du cours de philosophie et citoyenneté ?

La mise en œuvre est complexe. D’une part, les horaires varient (1h ou 2h selon le choix des parents). D’autre part, pour éviter des pertes d’emploi, les professeurs de religion/morale sont autorisés à donner ce nouveau cours, mais pas à la même classe dans le même établissement, ce qui les oblige souvent à travailler dans plusieurs écoles (cinq, six, sept) pour obtenir un temps plein.

Comment l’État contrôle-t-il les programmes des cours de religion ?

Les programmes des cours de religion dépendent directement des cultes reconnus et ne sont pas tous publics. Le Ministère de l’Éducation ne peut effectuer de contrôle ou d’inspection direct sur ces derniers. L’inspection est assurée par les responsables des cultes eux-mêmes.

Quels sont les trois principaux obstacles aux propositions de réforme des cours philosophiques ?

Les trois obstacles majeurs étaient l’obstacle juridique (article 24 de la Constitution), l’absence de détermination politique pour modifier le Pacte scolaire, et l’opposition des professeurs de religion et de morale, qui craignaient de perdre leur emploi.

Qu’est-ce qu’une religion reconnue en Belgique ?

Une religion reconnue est un culte avec lequel l’État belge a signé un accord pour prendre en charge le traitement de ses ministres et permettre l’organisation de cours dans l’enseignement officiel. Il y en a six : catholique, israélite, protestante, anglicane, islamique et orthodoxe. Seule la religion anglicane n’est pas enseignée dans la partie francophone du pays.

Le Pacte scolaire est-il facile à modifier ?

Non. Les garanties du Pacte scolaire ont été « bétonnées » dans la Constitution en 1988. Pour modifier son contenu, il faut modifier la Constitution, ce qui requiert une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Parlement, un consensus très difficile à obtenir.

Quel pourcentage d’élèves fréquente l’enseignement libre en secondaire ?

Selon les chiffres de 2016, environ 61% des élèves du secondaire ordinaire fréquentent les écoles de l’enseignement libre, tandis que 39% sont dans le réseau officiel.

Qu’est-ce que le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques (CCSCP) ?

Créé en 2005, le CCSCP est un organisme composé de représentants des cours confessionnels et de morale, des syndicats, des réseaux d’enseignement, du gouvernement et des parents. Il est chargé de formuler un avis sur toute mesure touchant aux cours dits philosophiques.

Notes bibliographiques:

[1] La religion catholique est reconnue comme religion des français et non plus comme religion d’Etat. Aujourd’hui en Belgique, le principe de religion reconnue est toujours d’application. Elles sont au nombre de six : catholique, israélite (1832), protestante (1839), anglicane (1870), islamique (1974) et orthodoxe (1985). L’Etat belge prend en charge le traitement des ministres de ces cultes. De ces six religions reconnues, seule la religion anglicane n’est pas enseignée dans la partie francophone du pays.

[2] C. Sägasser, « Les cours de religion et de morale dans l’enseignement obligatoire », Courrier hebdomadaire du CRISP, 15, 2012, 2104 -41, p. 7.

[3] Les indicateurs de l’enseignement 2016, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2016, pp. 18-25.

[4] Cf. notamment A. Mommen, « Laïcité et sécularisation aux pays-bas et en Belgique ou la fin de la pilarisation de la société civile: Partis politiques, religion, sécularisation, Pays-Bas, Belgique », Filozofija i drustvo, 25, 2014, 2, pp.115-136 ;

[5] J. Tyssens, Guerre et Paix scolaires. 1950-1958, Bruxelles, De Boeck Université, 1997, pp.50-53.

[6] ID., pp. 60-61 ; 57 ; 72-74.

[7] Jusqu’ici, l’enseignement officiel communal était réservé aux professeurs détenant un diplôme émis par les écoles normales officielles. Les écoles catholiques, largement majoritaires dont l’expansion n’a cessé de croître durant l’entre-deux-guerres, délivrent alors la majorité des diplômes. L’expansion du réseau officiel est beaucoup plus lente et est freinée par les nouvelles mesures.

[8] ID., pp. 102 ; 112 ; 165-166.

[9] Loi modifiant la législation relative à l’enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique dite « Pacte scolaire », 29 mai 1959, M.B. 19 juin 1959.

[10] Le réseau officiel est composé de l’enseignement organisé par l’Etat ainsi que de l’enseignement organisé par les provinces et les communes. Le réseau libre est quant à lui essentiellement (mais pas intégralement) composé d’écoles catholiques.

[11] Rappelons qu’en 1958, le réseau libre est majoritaire en Belgique. Le Pacte scolaire fixe notamment que la construction de nouvelles écoles libres n’est plus financée par l’Etat.

[12] En son article 24 (anciennement 17). La Belgique est un pays composé de trois communautés basées sur la langue de la population : flamande, francophone et germanophone. En transférant les compétences de l’enseignement vers les communautés, ce sont les parlements de ces dernières qui se chargent de légiférer et d’organiser le système éducatif. Le Pacte scolaire est inscrit dans la Constitution, ce qui signifie que pour modifier son contenu, il faut modifier la Constitution, ce qui implique une majorité des deux tiers dans les deux chambres (contrairement à une majorité simple pour modifier une loi).

[13] Les indicateurs de l’enseignement 2016, op.cit., pp. 73-74

[14] 86,5 % des enseignants de morale possèdent en 2016 un titre pédagogique. ID. p.62.

[15] Les programmes des cours de religion catholique et protestante sont publics tandis que ceux des religions orthodoxe, israélite et islamique ne le sont pas.

[16] Plus de la moitié des professeurs de religion ou de morale sont titulaires d’un master dont 81 % avec titre pédagogique. Les taux de possession d’un titre pédagogique s’élèvent à 87,8 % et 82,6 % pour les cours de religion catholique et islamique mais ils descendent à 65,7 %, 48,8 % et 42,5 %.

- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026

- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025

- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet