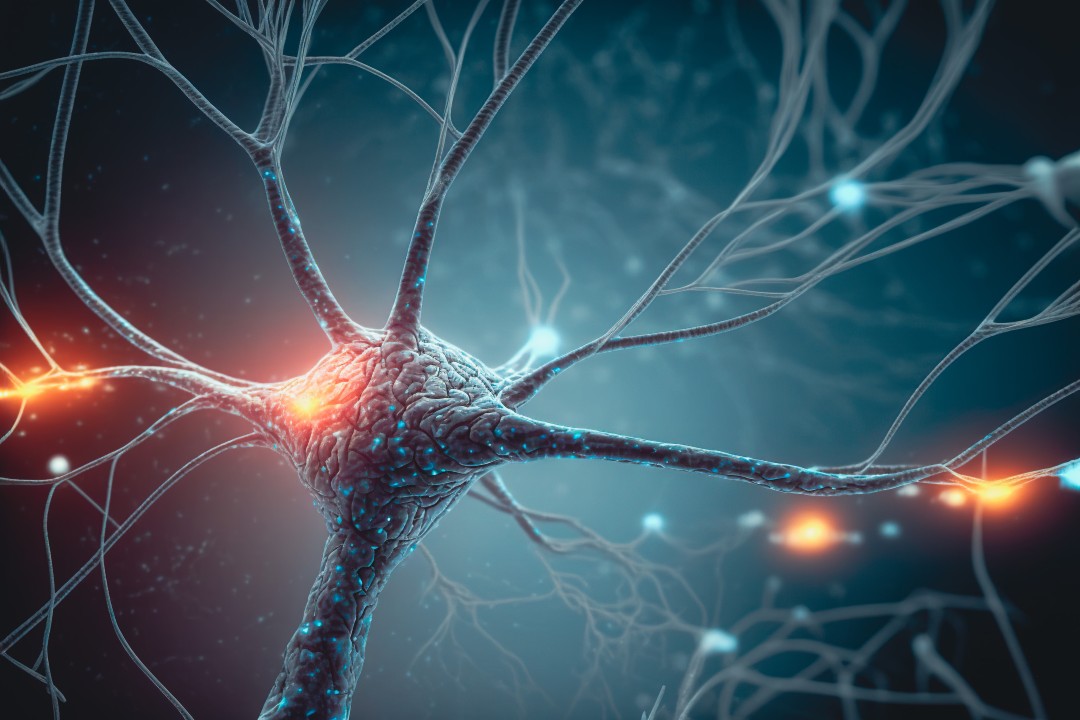

Le cerveau n’est pas une machine figée. Il change, se reconstruit, s’adapte. Ce phénomène, qu’on appelle neuroplasticité, bouleverse depuis plusieurs décennies notre compréhension de l’apprentissage. Les neurones ne sont plus vus comme des circuits immuables, mais comme des entités capables de se reconnecter selon les expériences, les erreurs, les émotions. Apprendre, c’est littéralement sculpter son propre cerveau. Et chaque pensée, chaque habitude, chaque mot répété laisse une trace physique.

Des études menées à l’Université d’Oxford ont montré qu’un étudiant qui apprend une nouvelle langue modifie la densité de matière grise dans certaines zones cérébrales, notamment dans l’hippocampe. En d’autres termes : chaque apprentissage reconfigure la carte du cerveau.

En bref

La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se reconfigurer en permanence. Contrairement aux idées reçues, le cerveau adulte reste capable d’apprendre, de créer de nouvelles connexions neuronales et de compenser des pertes. Chaque apprentissage modifie physiquement la structure cérébrale : les musiciens développent des zones liées à la coordination, les polyglottes augmentent la densité de leur hippocampe. Cette plasticité s’active par la répétition, l’émotion, le multisensoriel et le sommeil. Les techniques mnémotechniques exploitent directement ces mécanismes pour optimiser la mémoire. Apprendre n’est pas remplir un cerveau, c’est le transformer en permanence.

La neuroplasticité en action : quand le cerveau se réécrit

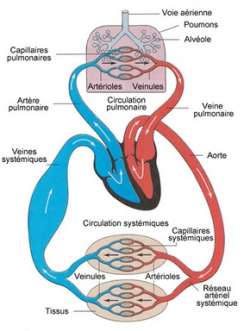

La neuroplasticité fonctionne grâce à un principe simple : les neurones qui s’activent ensemble se lient ensemble. Plus une connexion est utilisée, plus elle devient forte. C’est ce qu’on observe chez les musiciens — les zones cérébrales liées à la coordination et à la mémoire auditive sont plus développées. Chez les chauffeurs de taxi londoniens, l’hippocampe (lié à la mémoire spatiale) est plus grand que la moyenne.

Mais cette plasticité ne dépend pas seulement de l’âge. Contrairement à une idée reçue, le cerveau adulte reste capable de remodelage. Il apprend à compenser, à réorganiser ses circuits. Après un accident ou une perte sensorielle, d’autres zones peuvent prendre le relais.

Les neuroscientifiques parlent alors de réaffectation neuronale : le cerveau détourne certaines zones pour de nouvelles tâches. C’est une capacité de survie, mais aussi un atout pour tout apprentissage volontaire — qu’il s’agisse d’apprendre un instrument, une langue, un code informatique ou même une meilleure concentration.

Sécurité, attention et apprentissage à l’ère numérique

Apprendre aujourd’hui ne se limite plus à une salle de classe. Les plateformes en ligne, les vidéos éducatives, les cours interactifs sont accessibles partout. Mais cette connectivité mondiale pose aussi des questions de sécurité numérique.

Si vous vous connectez à des ressources éducatives dans certaines régions, les restrictions géographiques ne sont pas autorisées. De plus, les utilisateurs donnés sont souvent exploités, vendus ou utilisés pour leur profil. Il existe une solution simple : téléchargez des applications VPN pour PC, smartphones, etc. Même un VPN gratuit peut protéger vos données et vous protéger contre de nombreux types d’attaques de piratage et d’espionnage. De plus, VeePN permet de connecter jusqu’à 10 applications VPN sur différents appareils à un seul compte.

Un environnement d’apprentissage sûr et stable aide le cerveau à mieux se concentrer. Moins de distractions, moins de stress, donc plus de plasticité. Des recherches en psychologie cognitive confirment que le stress chronique réduit la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions synaptiques. En d’autres termes : la sécurité, même numérique, influence l’efficacité de l’apprentissage.

Les applications concrètes de la neuroplasticité dans l’éducation

La théorie ne sert à rien sans pratique. La neuroéducation — ce domaine entre neurosciences et pédagogie — propose des stratégies fondées sur la plasticité cérébrale.

- L’espacement de la répétition : plutôt que de tout mémoriser en une seule séance, on révise à intervalles croissants. Ce procédé consolide la mémoire à long terme.

- L’apprentissage multisensoriel : écouter, lire, écrire, voir — chaque canal sensoriel renforce les autres. Le cerveau adore les associations variées.

- La pratique active : poser des questions, reformuler, enseigner à autrui. Chaque action réactive les réseaux neuronaux et solidifie la connaissance.

- Le sommeil : pendant le repos, le cerveau rejoue les schémas d’apprentissage. On estime que 60 % de la consolidation de la mémoire se produit durant les phases de sommeil profond.

Ces principes sont désormais intégrés dans les applications éducatives modernes, dans les programmes scolaires progressifs et même dans certaines thérapies cognitives.

Mnémotechniques et plasticité : la mémoire en mouvement

Les techniques mnémotechniques ne sont pas de simples astuces de mémoire : elles exploitent directement les mécanismes de la neuroplasticité.

Prenons l’exemple du palais de mémoire — une méthode vieille de plus de 2 000 ans, utilisée par Cicéron. Elle consiste à visualiser mentalement un lieu familier (une maison, une rue) et à y « déposer » les éléments à retenir. Le cerveau, en activant simultanément les zones visuelles, spatiales et symboliques, crée des connexions solides.

Autre méthode : les acronymes émotionnels, où chaque mot ou lettre évoque une image ou une émotion forte. Le cerveau se souvient mieux de ce qui déclenche une réaction affective. Des recherches de l’Université de Toronto ont montré que la charge émotionnelle d’une information augmente sa rétention de 30 à 40 %.

Enfin, la répétition rythmique, souvent utilisée dans les chansons éducatives, synchronise les neurones grâce à la cadence. Le rythme agit comme une colle cognitive.

Quand la plasticité devient un mode de vie

La neuroplasticité n’est pas une théorie abstraite : c’est une pratique quotidienne. On la nourrit à travers la curiosité, la nouveauté, l’effort, mais aussi la stabilité émotionnelle. Chaque apprentissage, même minime, entretient la flexibilité neuronale.

Un cerveau actif crée de nouvelles routes ; un cerveau passif les laisse s’effacer. Les scientifiques estiment que nous perdons environ 85 000 neurones par jour, mais le cerveau adulte contient encore environ 86 milliards de neurones — et chaque jour, des milliers de nouvelles connexions apparaissent. L’important n’est donc pas ce qu’on perd, mais ce qu’on renforce.

Conclusion : apprendre à apprendre

La neuroplasticité redéfinit notre rapport à l’éducation. Elle montre que tout cerveau, à tout âge, peut changer. Elle nous apprend la patience, la discipline, mais aussi la confiance en notre potentiel.

En combinant cette compréhension avec des outils modernes — sécurité numérique, organisation personnelle, répétition espacée, techniques mnémotechniques — nous pouvons non seulement apprendre plus, mais apprendre mieux.

Parce qu’au fond, apprendre, ce n’est pas remplir un cerveau : c’est le transformer. Chaque nouvelle connaissance est une nouvelle route tracée dans le silence des neurones — un signe vivant que la plasticité, cette danse intérieure, ne s’arrête jamais.

FAQ : tout savoir sur la neuroplasticité

Qu’est-ce que la neuroplasticité ?

La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se modifier, se réorganiser et créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Contrairement à l’ancienne croyance selon laquelle le cerveau adulte était figé, la recherche moderne montre que nos neurones peuvent former de nouveaux circuits en réponse à l’apprentissage, l’expérience et même après des lésions cérébrales. Cette plasticité permet au cerveau de s’adapter en permanence à son environnement.

Peut-on développer sa neuroplasticité à tout âge ?

Oui, absolument. Bien que la neuroplasticité soit plus intense durant l’enfance et l’adolescence, le cerveau adulte conserve une capacité significative de remodelage. Des études ont démontré que même après 60 ans, l’apprentissage d’une nouvelle langue, d’un instrument de musique ou d’une compétence cognitive peut modifier la structure cérébrale. L’important n’est pas l’âge mais la régularité de la stimulation cognitive.

Comment fonctionne concrètement la neuroplasticité ?

La neuroplasticité repose sur le principe « les neurones qui s’activent ensemble se lient ensemble ». Lorsque vous répétez une action ou un apprentissage, les connexions synaptiques entre neurones concernés se renforcent. À l’inverse, les connexions peu utilisées s’affaiblissent et finissent par disparaître (élagage synaptique). Le cerveau peut également procéder à une réaffectation neuronale, où une zone cérébrale prend en charge une fonction normalement gérée par une zone endommagée.

Quels sont les facteurs qui favorisent la neuroplasticité ?

Plusieurs facteurs stimulent la neuroplasticité : l’apprentissage régulier de nouvelles compétences, l’exercice physique (qui augmente le flux sanguin cérébral), un sommeil de qualité (durant lequel se consolident les nouvelles connexions), une alimentation équilibrée riche en oméga-3, la réduction du stress chronique, et l’engagement social. La nouveauté et la variété des stimulations sont particulièrement efficaces pour maintenir un cerveau plastique.

Le stress affecte-t-il la neuroplasticité ?

Oui, le stress chronique a un impact négatif majeur sur la neuroplasticité. Il augmente la production de cortisol, une hormone qui, à doses prolongées, endommage l’hippocampe (zone cruciale pour la mémoire et l’apprentissage) et réduit la création de nouvelles connexions synaptiques. En revanche, un stress ponctuel et modéré peut stimuler temporairement la plasticité. L’important est de gérer le stress chronique par des techniques de relaxation, méditation ou activité physique.

Quel est le lien entre neuroplasticité et techniques mnémotechniques ?

Les techniques mnémotechniques exploitent directement les mécanismes de la neuroplasticité. Le palais de mémoire active simultanément les zones visuelles, spatiales et symboliques, créant des connexions multiples et donc plus solides. Les acronymes émotionnels renforcent la mémorisation car l’émotion active l’amygdale, qui marque les souvenirs comme « importants ». La répétition espacée consolide les connexions à long terme. Ces techniques ne sont pas des « trucs » mais des applications pratiques de la science du cerveau.

Combien de temps faut-il pour modifier son cerveau ?

Les changements neuronaux commencent dès les premières minutes d’apprentissage (connexions synaptiques temporaires), mais les modifications structurelles durables nécessitent plusieurs semaines de pratique régulière. Des études montrent que 8 semaines de pratique quotidienne d’une nouvelle compétence suffisent à observer des changements mesurables dans la structure cérébrale (densité de matière grise, volume de certaines régions). Cependant, maintenir ces changements demande une pratique continue.

La neuroplasticité peut-elle aider à récupérer après un AVC ?

Oui, la neuroplasticité est au cœur de la rééducation post-AVC. Après une lésion cérébrale, les zones saines peuvent progressivement prendre en charge les fonctions perdues grâce à la réorganisation neuronale. Cette récupération est d’autant plus efficace que la rééducation commence tôt et est intensive. Des thérapies modernes exploitent activement la neuroplasticité : thérapie par contrainte induite, neurofeedback, stimulation magnétique transcrânienne. La récupération peut prendre des mois voire des années, mais reste possible.

Existe-t-il une limite à la neuroplasticité ?

La neuroplasticité a des limites, mais elles sont moins restrictives qu’on ne le pensait. Le cerveau ne peut pas se régénérer complètement après des lésions massives, et certaines périodes critiques du développement (comme l’acquisition du langage) sont plus favorables que d’autres. Avec l’âge, la vitesse de création de nouvelles connexions diminue, mais ne s’arrête jamais complètement. Les facteurs génétiques jouent aussi un rôle. Néanmoins, pour l’apprentissage quotidien et l’amélioration cognitive, les limites pratiques restent très élevées.

Le sommeil est-il vraiment essentiel pour la neuroplasticité ?

Absolument crucial. Durant le sommeil, particulièrement en phase de sommeil profond et paradoxal, le cerveau rejoue les expériences de la journée dans un processus appelé consolidation mnésique. Les connexions synaptiques créées durant l’éveil sont renforcées, les informations importantes sont transférées de l’hippocampe vers le cortex pour stockage à long terme. On estime que 60% de la consolidation de la mémoire se produit pendant le sommeil. Manquer de sommeil compromet gravement la neuroplasticité et l’apprentissage.

Peut-on mesurer sa propre neuroplasticité ?

Il n’existe pas de test simple et direct pour « mesurer » sa neuroplasticité au quotidien. Les chercheurs utilisent l’IRM fonctionnelle, l’imagerie par tenseur de diffusion ou l’électroencéphalographie, techniques non accessibles au grand public. Cependant, des indicateurs indirects existent : facilité à apprendre de nouvelles choses, vitesse de progression dans une compétence, capacité de concentration, qualité du sommeil, flexibilité mentale face aux changements. Tenir un journal d’apprentissage peut aider à constater ses propres progrès.

Les jeux vidéo stimulent-ils la neuroplasticité ?

Oui, mais de manière variable selon le type de jeu. Les jeux d’action améliorent l’attention visuelle et la coordination œil-main. Les jeux de stratégie renforcent la planification et la mémoire de travail. Les jeux de puzzle stimulent la résolution de problèmes. Cependant, ces effets restent spécifiques : jouer ne rend pas globalement « plus intelligent ». Pour maximiser les bénéfices, il faut varier les types de jeux, limiter le temps d’écran, et surtout combiner avec d’autres activités (lecture, exercice physique, interactions sociales).

L’exercice physique influence-t-il vraiment le cerveau ?

Oui, l’exercice physique est l’un des plus puissants stimulateurs de neuroplasticité. L’activité aérobie augmente le flux sanguin cérébral, stimule la production de BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau), une protéine essentielle à la croissance neuronale, et favorise la neurogenèse dans l’hippocampe. Des études montrent que 30 minutes d’exercice modéré 3 à 5 fois par semaine améliorent significativement la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives. L’effet est observable dès quelques semaines.

La méditation modifie-t-elle la structure du cerveau ?

Oui, de manière mesurable. Des études d’imagerie cérébrale ont montré que 8 semaines de pratique quotidienne de méditation de pleine conscience augmentent la densité de matière grise dans l’hippocampe (mémoire) et diminuent celle de l’amygdale (stress et anxiété). Les méditants expérimentés présentent un cortex préfrontal plus épais et de meilleures connexions entre régions cérébrales. La méditation améliore la régulation émotionnelle, l’attention et réduit le stress chronique qui inhibe la neuroplasticité.

Peut-on perdre sa neuroplasticité ?

On ne « perd » jamais complètement la neuroplasticité, mais elle peut considérablement diminuer. Les facteurs qui la réduisent incluent : sédentarité mentale et physique, stress chronique, manque de sommeil, alimentation déséquilibrée, isolement social, consommation excessive d’alcool ou de drogues, et certaines maladies neurodégénératives. Cependant, même après des années d’inactivité cognitive, il est possible de réactiver la neuroplasticité en reprenant des activités stimulantes. Le cerveau conserve cette capacité d’adaptation jusqu’à un âge très avancé.

Quelle est la différence entre neuroplasticité et neurogenèse ?

La neuroplasticité désigne la capacité des neurones existants à modifier leurs connexions et leur fonctionnement. La neurogenèse, plus spécifique, est la création de nouveaux neurones. Longtemps, on pensait que la neurogenèse s’arrêtait après la naissance, mais on sait maintenant qu’elle persiste à l’âge adulte dans deux zones : l’hippocampe (mémoire) et le bulbe olfactif. La neurogenèse est un sous-ensemble de la neuroplasticité. Les deux phénomènes contribuent à l’adaptabilité cérébrale, mais la neuroplasticité est le mécanisme dominant chez l’adulte.

Les langues étrangères sont-elles particulièrement bonnes pour la neuroplasticité ?

Oui, l’apprentissage des langues est l’une des activités les plus complètes pour stimuler la neuroplasticité. Il sollicite simultanément : la mémoire (vocabulaire), l’audition (phonétique), la production motrice (prononciation), la grammaire (logique), et les aspects culturels (contexte social). Des études d’Oxford montrent que les polyglottes ont un hippocampe plus développé et une meilleure densité de matière grise. Le bilinguisme retarde aussi l’apparition de symptômes de démence de 4 à 5 ans en moyenne. Plus on commence tôt, plus c’est facile, mais les bénéfices existent à tout âge.

Comment protéger sa neuroplasticité en vieillissant ?

Plusieurs stratégies préservent la neuroplasticité avec l’âge : maintenir une activité intellectuelle régulière (lecture, apprentissages nouveaux, jeux de stratégie), pratiquer une activité physique régulière (marche, natation, yoga), cultiver des liens sociaux forts (l’isolement accélère le déclin cognitif), bien dormir (7-9h par nuit), adopter une alimentation méditerranéenne (poissons gras, fruits, légumes, huile d’olive), gérer le stress, et continuer à sortir de sa zone de confort. Le mot-clé est « variété » : plus on stimule son cerveau de façons différentes, mieux c’est.

Les suppléments alimentaires peuvent-ils améliorer la neuroplasticité ?

Certains nutriments favorisent la neuroplasticité, mais les suppléments ne remplacent jamais une alimentation équilibrée. Les oméga-3 (EPA et DHA) sont essentiels aux membranes neuronales et à la production de BDNF. Le magnésium régule la transmission synaptique. Les vitamines B (surtout B6, B9, B12) protègent contre le déclin cognitif. La vitamine D influence l’expression de nombreux gènes cérébraux. Cependant, privilégiez les sources alimentaires (poissons gras, noix, légumes verts, œufs) plutôt que les pilules, sauf en cas de carence avérée.

La neuroplasticité explique-t-elle les différences de talent ?

En partie, mais pas totalement. La neuroplasticité montre que beaucoup de ce qu’on appelle « talent » résulte en réalité d’heures de pratique délibérée qui modifient physiquement le cerveau. Les musiciens virtuoses, les athlètes d’élite ou les mathématiciens exceptionnels ont des cerveaux structurellement différents — mais ces différences proviennent largement de l’entraînement intensif. Cependant, des facteurs génétiques influencent la vitesse d’apprentissage et les prédispositions. Le talent est donc une combinaison de potentiel génétique et de neuroplasticité activée par la pratique.

Rejoignez-nous sur Instagram !

Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet