Nous connaissons tous les vers célèbres : « Maître Corbeau, sur un arbre perché… » Cette fable fait partie de notre patrimoine culturel, récitée dans les écoles, citée dans les conversations. Pourtant, l’histoire que Jean de La Fontaine nous raconte en 1668 n’est pas la sienne. Elle est l’héritière d’une longue tradition qui remonte à la Grèce antique, à un certain Ésope dont les fables traversèrent les siècles pour arriver, via le latin de Phèdre, jusqu’à la cour de Louis XIV.

Mais entre la brutalité antique et l’élégance française, quelque chose s’est perdu — ou plutôt, quelque chose a été délibérément transformé. La Fontaine n’a pas simplement traduit : il a censuré la crudité des Anciens pour lui substituer une sophistication toute française. Ce faisant, il n’a pas affaibli le message ; il l’a rendu plus dangereux, plus subversif, en le dissimulant sous le vernis de la courtoisie.

Cet article explore les versions originales d’Ésope et de Phèdre, rarement citées dans leur intégralité, pour révéler ce que La Fontaine a « corrigé », embelli, et surtout : ce qu’il a ajouté. Car la vraie histoire n’est pas celle d’un corbeau et d’un renard, mais celle d’un artiste qui transforme la nature brute en arme politique.

Jean de La Fontaine fait partie des six grands auteurs qui ont défini le classicisme français du XVIIème siècle. Aux côtés de Racine, Corneille, Molière, Boileau et La Bruyère, il a dû maîtriser l’art délicat de la critique sociale déguisée. Chacun a trouvé sa stratégie : Molière ridiculisait les travers bourgeois, Racine explorait les abus de pouvoir à travers des tyrans antiques, et La Fontaine cachait ses satires derrière des animaux.

Pour découvrir ces six géants du Grand Siècle et un moyen mnémotechnique infaillible pour les retenir, consultez notre guide complet des auteurs du XVIIème siècle. Vous comprendrez mieux comment La Fontaine s’inscrivait dans une génération d’écrivains qui ont révolutionné l’art de dire la vérité sans la nommer.

En bref : Le Corbeau et le Renard, de la brutalité antique à la satire française

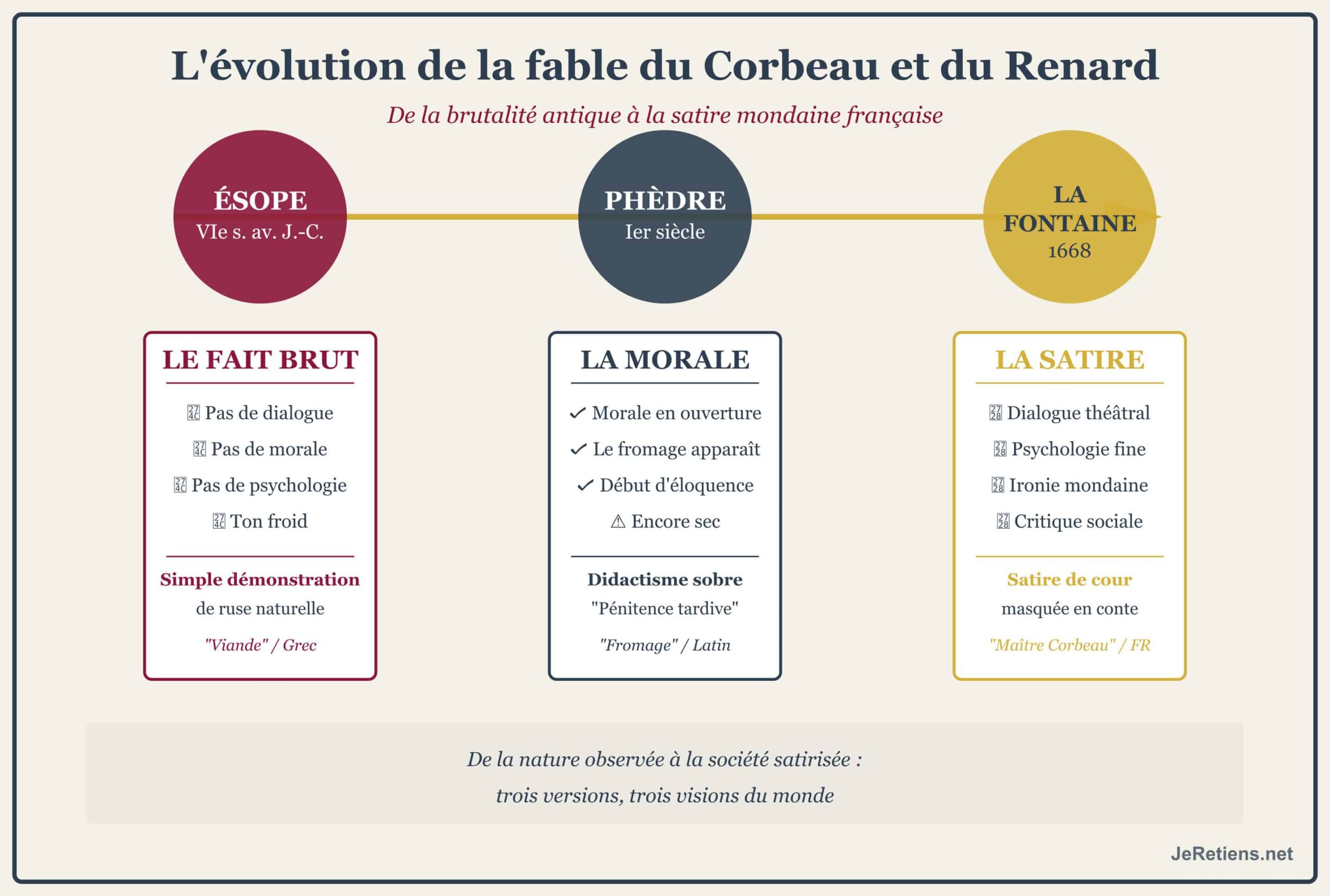

- La fable d’Ésope (VIème siècle av. J.-C.) est brutale et factuelle : pas de dialogue, pas de morale explicite, juste une démonstration de ruse naturelle.

- Phèdre (Ier siècle) latinise Ésope et ajoute une morale sobre : « Celui qui se réjouit d’une parole trompeuse paye une pénitence tardive. »

- La Fontaine (1668) transforme tout : il ajoute de la psychologie, un dialogue théâtral, une ironie mondaine et surtout une dimension satirique.

- Ce que La Fontaine a « censuré » : la simplicité brutale des Anciens, remplacée par une sophistication qui masque une critique acerbe de la cour de Louis XIV.

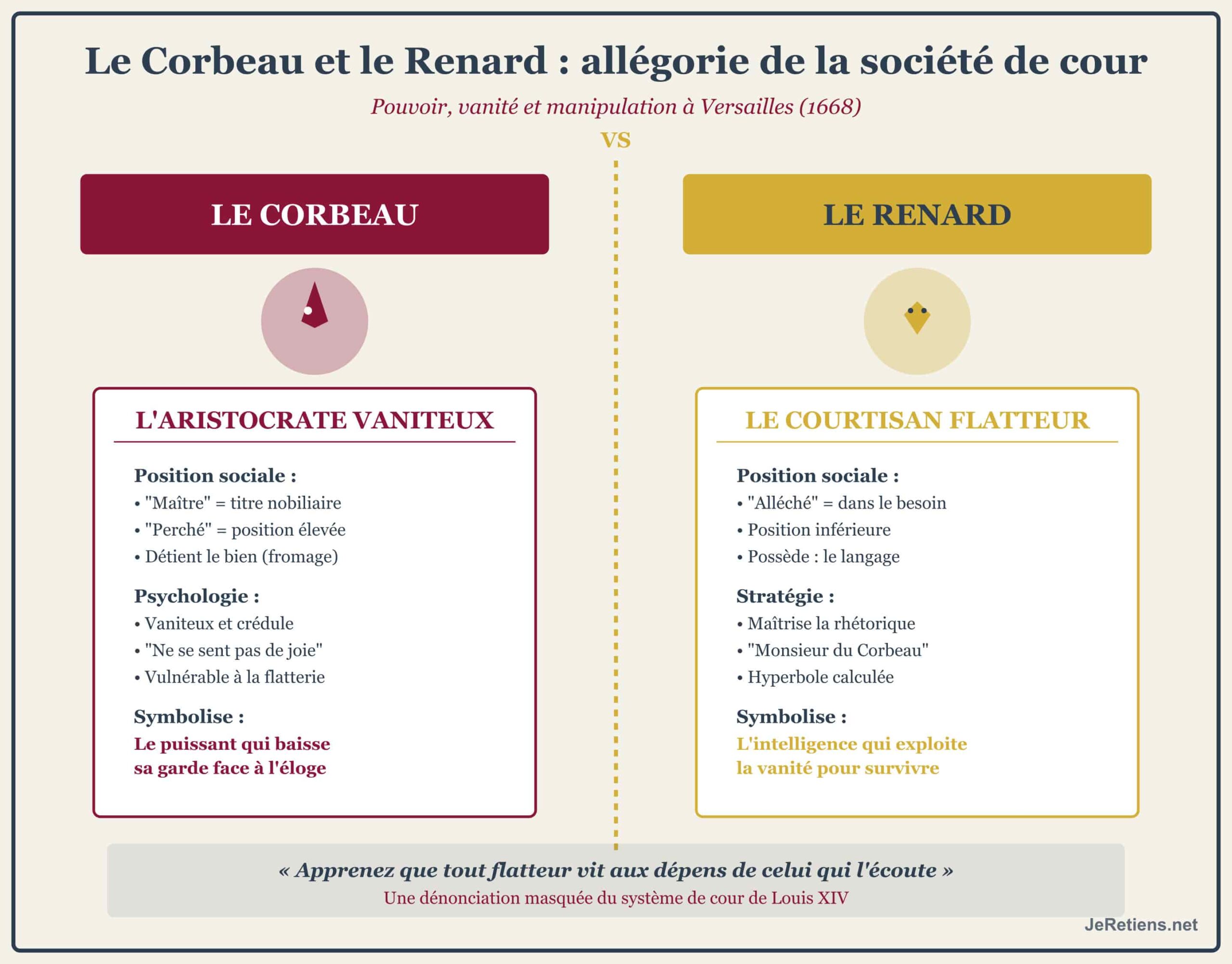

- Le vrai message : sous l’apparence d’une leçon morale pour enfants se cache une satire politique où le Corbeau représente l’aristocrate vaniteux et le Renard, le courtisan flatteur.

- L’ironie ultime : en « polissant » la fable, La Fontaine l’a rendue plus dangereuse, transformant un conte d’animaux en miroir impitoyable de la société française.

Le Corbeau antique : un fait brutal sans âme

Pour comprendre ce que La Fontaine a transformé, il faut remonter aux sources. La fable du Corbeau et du Renard trouve son origine chez Ésope, esclave grec du VIème siècle avant J.-C., dont les récits courts et percutants circulaient oralement avant d’être transcrits. Chez Ésope, pas de fioritures, pas d’élégance : juste des faits.

La version d’Ésope : la nature à l’état brut

Voici la fable d’Ésope dans sa version la plus fidèle aux manuscrits grecs :

« Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s’était perché sur un arbre. Un renard l’aperçut et, voulant s’emparer de la viande, se posta devant lui et loua sa beauté, disant qu’il était le plus digne de régner sur les oiseaux, et qu’il le serait devenu, s’il avait une voix. Le corbeau, voulant lui montrer qu’il avait aussi une voix, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita, s’empara de la viande et dit : « Ô corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour régner sur les oiseaux. » »

— Ésope, Fables (VIème siècle av. J.-C.)

Que remarque-t-on immédiatement ? L’absence totale de ce qui fait le charme de La Fontaine :

- Pas de dialogue poétique : Le renard ne flatte pas avec élégance, il énonce brutalement son stratagème.

- Pas de morale finale explicite : La leçon est implicite, presque cruelle : « Si tu avais du jugement… » La fable se termine sur cette remarque cassante.

- Pas de psychologie : Le corbeau n’est pas « flatté », il veut simplement « montrer » qu’il a une voix. C’est mécanique, pas émotionnel.

- Un ton froid : La fable d’Ésope ressemble à une observation naturaliste, comme un fait divers animalier.

Chez Ésope, la fable est une démonstration, pas une œuvre d’art. Elle illustre un principe simple : la ruse triomphe de la vanité. Point final. Pas de beauté, pas d’ironie subtile, pas de second degré. C’est de la vérité brute, celle que Victor Hugo opposerait à la « vérité poétique ».

Phèdre : la première « censure » latine

Entre Ésope et La Fontaine, il y a Phèdre (15 av. J.-C. – 50 apr. J.-C.), affranchi d’Auguste qui traduisit et adapta les fables grecques en latin. Phèdre est le premier à « civiliser » Ésope, à lui donner une forme littéraire plus élaborée.

« Qui se plaît à entendre une parole trompeuse subit d’ordinaire une pénitence tardive, quand il se repent. Un corbeau, élevé sur un arbre, tenait dans son bec un fromage qu’il avait volé. Un renard l’aperçut et lui adressa ces paroles : « Ô corbeau, quel éclat ont tes plumes ! Quelle beauté dans ton corps et ton visage ! Si tu avais une voix, nul oiseau ne te serait préféré. » Le sot corbeau, voulant montrer sa voix, lâcha de son bec le fromage que le rusé renard saisit aussitôt de sa dent avide. Alors le corbeau, gémissant, se lamenta sur sa sottise. »

— Phèdre, Fables, Livre I, 13 (Ier siècle)

Phèdre ajoute plusieurs éléments cruciaux :

- Une morale en ouverture : « Qui se plaît à entendre une parole trompeuse… » — Phèdre explicite la leçon dès le début.

- Le fromage : Ésope parlait de « viande », Phèdre introduit le fromage qui restera dans toutes les versions ultérieures.

- Un début d’éloquence : Le discours du renard gagne en structure (« Ô corbeau… »), mais reste sec comparé à La Fontaine.

- La lamentation finale : Le corbeau « gémit » et « se lamente » — début de psychologie.

Phèdre est un intermédiaire : il garde la brutalité d’Ésope mais commence à polir la forme. C’est une « censure douce » de la crudité grecque. Pourtant, même chez Phèdre, la fable reste un outil didactique sans la richesse ironique qui fera le génie de La Fontaine.

La censure poétique : l’art d’ajouter de l’âme

Quand Jean de La Fontaine publie sa version en 1668 dans le premier recueil des Fables, il hérite de plus de deux mille ans de tradition. Mais loin de se contenter de traduire, il transfigure. Ce qu’il censure, ce n’est pas un contenu subversif — c’est la fadeur même des sources antiques.

Le génie de La Fontaine : transformer le plomb en or

Voici la version intégrale de La Fontaine, celle que nous connaissons tous mais que nous devons relire avec un œil neuf :

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute :

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »

Le Corbeau, honteux et confus,

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.— Jean de La Fontaine, Fables, Livre I, 2 (1668)

Analysons ce que La Fontaine a ajouté, élément par élément, à la matière brute des Anciens.

1. La théâtralité et le dialogue vivant

Chez Ésope et Phèdre, le renard parle. Chez La Fontaine, il joue une scène. Regardez l’entrée en matière :

« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. »

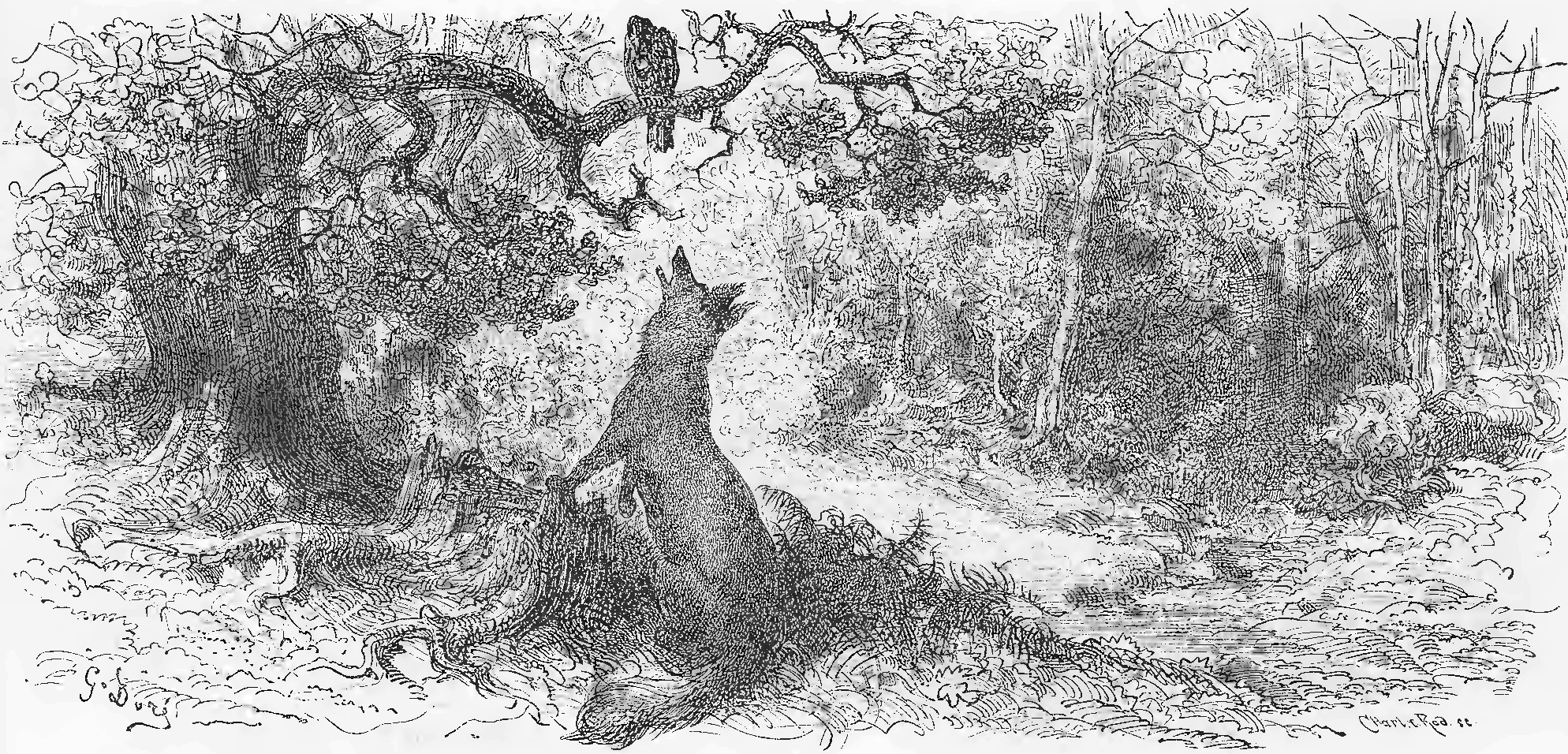

Ce « Hé ! » est une révolution. C’est une interpellation mondaine, comme on aborde un gentilhomme dans un salon. Le « Monsieur du Corbeau » est une particule nobiliaire ironique — le renard joue le courtisan face au noble corbeau. Ce n’est plus une observation naturaliste : c’est du théâtre de société.

La Fontaine transforme la fable en comédie. Le renard n’énonce pas un stratagème, il l’incarne. Chaque mot est calculé pour flatter, chaque pause est une caresse rhétorique. C’est l’art de la cour de Versailles transporté dans une forêt.

2. La psychologie des personnages

Chez les Anciens, le corbeau veut « montrer » sa voix. Chez La Fontaine :

« À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie »

Ce vers est capital. La Fontaine ne décrit pas une action (montrer), il décrit une émotion (la joie). Le corbeau n’est plus un automate répondant à un stimulus ; c’est un être qui ressent, qui savoure l’éloge, qui se perd dans sa propre vanité. Cette intériorité psychologique est absente des versions antiques.

De même, le corbeau final est « honteux et confus » — deux adjectifs qui n’existent pas chez Ésope. La Fontaine crée des caractères, là où ses prédécesseurs esquissaient des silhouettes.

3. L’ironie et le second degré

Le vers le plus brillant est peut-être celui-ci :

« Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »

Le Phénix — oiseau mythique unique, symbole de perfection. Le renard ne dit pas simplement « tu es beau », il élève le corbeau au rang de créature légendaire. C’est de l’hyperbole flatteuse, une technique de séduction verbale que les courtisans maîtrisaient à la perfection.

Mais La Fontaine, en écrivant cela, sourit. Le lecteur cultivé du XVIIème siècle sait que c’est excessif, il voit la manipulation. L’ironie n’est pas dans le texte, elle est dans l’écart entre ce que dit le renard et ce que pense le lecteur. C’est du second degré, absent chez les Anciens qui jouaient au premier degré.

4. La morale finale : une maxime de salon

Phèdre écrivait : « Celui qui se réjouit d’une parole trompeuse subit une pénitence tardive. » C’est lourd, moralisateur, presque religieux.

La Fontaine écrit :

« Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute :

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »

Regardez la différence de ton. « Apprenez » — c’est le renard qui donne la leçon, pas le fabuliste. Et la chute : « Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le « sans doute » est ironique. Le renard se moque : il a volé le fromage et donne une leçon morale. C’est du cynisme mondain, pas du didactisme lourd.

La Fontaine a transformé une morale pesante en maxime de salon, élégante, ciselée, presque désinvolte. C’est cette légèreté qui fait toute la force du propos.

Le vrai secret : une satire masquée à la cour de Louis XIV

Mais pourquoi toute cette sophistication ? Pourquoi La Fontaine prend-il tant de soin à polir, embellir, théâtraliser une simple fable animalière ? La réponse est politique.

Sous l’apparence d’un conte pour enfants se cache une critique acerbe de la société de cour. La Fontaine écrit à l’époque de Louis XIV, le Roi-Soleil, dont la cour de Versailles est le théâtre permanent de la flatterie, de l’intrigue et de la manipulation. Dans ce contexte, la fable du Corbeau et du Renard n’est pas innocente : c’est un miroir tendu aux courtisans.

Le Corbeau = l’aristocrate vaniteux

Relisons le début :

« Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage. »

Le « Maître » n’est pas anodin. C’est un titre, une marque de statut social. Le corbeau est « perché » — en hauteur, comme un noble dans sa position privilégiée. Et il « tient » un fromage — un bien, une richesse, obtenue peut-être par héritage ou par position sociale (« volé » dit le texte, mais nous y reviendrons).

Le corbeau représente donc l’aristocrate ou le puissant qui possède des privilèges et qui est vulnérable à la flatterie. Dans la société de cour, les grands seigneurs étaient entourés de flatteurs professionnels, de courtisans qui cherchaient à obtenir des faveurs, des pensions, des postes. La vanité du corbeau, c’est celle des nobles qui se croient supérieurs et qui baissent la garde face à l’éloge.

Le Renard = le courtisan manipulateur

Face au corbeau-aristocrate, le renard incarne le courtisan, celui qui ne possède rien mais qui sait parler. Sa seule arme, c’est la rhétorique, l’art de la parole flatteuse. Il est « alléché par l’odeur » — il a faim, il a besoin, il est dans une position d’infériorité matérielle. Mais il possède l’intelligence, la ruse, et surtout : il maîtrise le langage de la cour.

Observez son discours : « Monsieur du Corbeau », « que vous êtes joli », « le Phénix des hôtes de ces bois ». C’est exactement ainsi qu’on s’adresse à un grand à Versailles. Le renard est le parfait courtisan, celui qui sait doser la flatterie, qui connaît les codes, qui joue le jeu social pour obtenir ce qu’il veut.

La Fontaine, en écrivant cette fable, décrit donc le mécanisme de la cour : les puissants ont les richesses, les courtisans ont le langage. Et dans ce jeu, c’est souvent le langage qui l’emporte.

La flatterie comme instrument de pouvoir

La morale finale prend alors une dimension politique explosive :

« Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute »

Ce n’est pas une leçon pour enfants. C’est une dénonciation du système de cour. La Fontaine dit aux puissants : « Méfiez-vous, ceux qui vous flattent vous volent. » Et il dit aux courtisans : « Vous êtes des parasites qui vivez de la vanité des grands. »

Mais il le dit avec élégance, avec légèreté, sous couvert d’une fable animalière. C’est cette sophistication qui lui permet de publier une critique sociale sans risquer la censure. La Fontaine a compris que pour dire la vérité à la cour, il faut la dissimuler sous l’art. C’est exactement ce que Victor Hugo appellera plus tard la « vérité poétique » — une vérité supérieure aux faits bruts, qui passe par la beauté pour atteindre la conscience.

L’ironie suprême : le renard a raison

Le génie ultime de La Fontaine réside dans l’ambiguïté morale de sa fable. Qui est le « méchant » ? Qui est le « gentil » ?

Le corbeau a volé le fromage (« Tenait en son bec un fromage » — sous-entendu : qu’il avait pris). Le renard ne fait que reprendre ce qui n’appartenait pas au corbeau. On pourrait presque dire que le renard rétablit une justice, en utilisant l’intelligence contre le vol.

Mais d’un autre côté, le renard est un manipulateur, un menteur, qui abuse de la faiblesse psychologique du corbeau. Il est immoral dans sa méthode, même si son objectif (récupérer de la nourriture) est compréhensible.

La Fontaine ne tranche pas. Il ne dit pas « le renard est méchant » ni « le corbeau est innocent ». Il montre simplement le mécanisme, et laisse le lecteur tirer ses conclusions. C’est une vision amorale de la société : il n’y a pas de bons ou de méchants, juste des rapports de force, des stratégies, des victoires et des défaites.

Cette absence de jugement moral univoque est ce qui rend la fable si moderne, si proche de la réalité politique. La Fontaine n’est pas un moraliste qui donne des leçons : c’est un observateur cynique qui décrit le monde tel qu’il est.

Ce que La Fontaine a vraiment censuré

Revenons à notre question initiale : qu’a censuré La Fontaine ? La réponse est maintenant claire : il n’a pas censuré un contenu, il a censuré une forme.

La censure de la brutalité

Ésope et Phèdre écrivaient des fables utilitaires, des outils didactiques pour enseigner des principes moraux ou observer des comportements. Leurs textes étaient directs, sans fioritures, presque journalistiques.

La Fontaine a censuré cette brutalité. Il a remplacé le fait brut par l’art, la démonstration par la poésie, l’observation par la satire. En faisant cela, il a créé une œuvre qui n’est plus seulement informative, mais transformative. Elle ne dit pas « voilà comment ça se passe », elle dit « voilà ce que cela révèle de nous ».

La censure du premier degré

Les Anciens écrivaient au premier degré. Le renard est rusé, le corbeau est sot, fin de l’histoire. La Fontaine introduit le second degré, l’ironie, le sous-texte politique. Son texte fonctionne à plusieurs niveaux : pour l’enfant, c’est une histoire d’animaux ; pour l’adulte cultivé, c’est une satire sociale ; pour le courtisan, c’est un miroir troublant.

Cette capacité à parler à plusieurs voix simultanément est ce qui fait l’immortalité de La Fontaine. Il a censuré la simplicité pour créer de la complexité.

La censure de la morale univoque

Phèdre terminait par une morale claire : « Celui qui écoute la flatterie est puni. » C’est binaire, c’est une règle.

La Fontaine termine par une morale ambiguë : « Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le « sans doute » introduit le doute, justement. Le lecteur est invité à penser, pas simplement à obéir à une maxime. C’est une censure de la certitude, remplacée par l’interrogation.

Conclusion : l’art de dissimuler pour mieux révéler

La « vraie histoire » du Corbeau et du Renard n’est donc pas celle d’une censure au sens où on l’entend habituellement — une suppression de vérité. C’est au contraire une révélation par l’art. En censurant la fadeur des versions antiques, La Fontaine a créé quelque chose de plus puissant : une œuvre qui dit plus en montrant moins, qui critique en divertissant, qui moralise en refusant de moraliser.

Ce que La Fontaine a compris, et que les Anciens ignoraient, c’est que la forme est aussi importante que le fond. Une vérité brutale n’a pas le même impact qu’une vérité poétique. En habillant sa critique sociale des plumes de la poésie, en dissimulant sa satire politique sous des dialogues d’animaux, La Fontaine a créé une œuvre qui a survécu à trois siècles de censure réelle — celle des rois, des régimes, des révolutions.

Car voilà le paradoxe : en « censurant » la brutalité d’Ésope, La Fontaine a rendu son message indestructible. On ne censure pas un conte pour enfants. On ne brûle pas un livre d’animaux qui parlent. Et pourtant, sous ces apparences innocentes, La Fontaine a glissé un poison : la conscience que la société de cour est une comédie où les puissants sont des vaniteux et les courtisans des menteurs.

Et aujourd’hui ? Dans notre ère de communication permanente, où chacun performe sur les réseaux sociaux, où la flatterie s’est digitalisée (likes, commentaires élogieux, mise en scène de soi), la leçon de La Fontaine résonne avec une force nouvelle. Le corbeau, c’est peut-être celui qui croit ses propres légendes sur Instagram. Le renard, c’est peut-être l’influenceur qui sait exactement quels mots employer pour obtenir ce qu’il veut.

La Fontaine n’a pas censuré la

FAQ : Tout savoir sur Le Corbeau et le Renard

Quelle est l’origine de la fable du Corbeau et le Renard ?

La fable trouve son origine chez le fabuliste grec Ésope (VIe siècle av. J.-C.). Sa version originale était brutale et directe : un corbeau vole de la viande, un renard le flatte pour la récupérer. La morale était simple : méfiez-vous des flatteurs. Cette fable a ensuite été reprise par Phèdre (Ier siècle ap. J.-C.) en latin, puis adaptée par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle, qui l’a considérablement transformée en y ajoutant une dimension satirique et poétique.

Qui a écrit Le Corbeau et le Renard ?

Jean de La Fontaine a écrit la version française la plus célèbre en 1668, publiée dans le premier recueil des Fables. Cependant, il s’est inspiré de la fable antique d’Ésope. La Fontaine n’a donc pas inventé l’histoire, mais l’a magistralement réécrite en vers français en y ajoutant une profondeur psychologique et une satire sociale absentes de la version originale.

Quelle est la morale du Corbeau et le Renard ?

La morale explicite est : « Apprenez que tout flatteur / Vit aux dépens de celui qui l’écoute ». Elle met en garde contre la flatterie et la vanité. Cependant, la morale implicite est bien plus complexe : La Fontaine critique les rapports de pouvoir à la cour de Louis XIV, où la flatterie était une stratégie de survie sociale. Le Corbeau représente les courtisans vaniteux, le Renard les manipulateurs habiles.

Pourquoi le corbeau tient-il un fromage dans son bec ?

C’est une invention de La Fontaine ! Dans la version d’Ésope, le corbeau tenait de la viande. La Fontaine a choisi le fromage pour plusieurs raisons : c’était un produit noble et recherché au XVIIe siècle, symbolisant un bien précieux ; le fromage tombe plus facilement qu’un morceau de viande, rendant la scène plus crédible ; et cela ajoute une touche de réalisme français à une fable grecque antique.

Quel est le sens caché de cette fable ?

Au-delà de la leçon sur la flatterie, La Fontaine fait une satire déguisée de la cour de Louis XIV. Le Corbeau représente les nobles vaniteux attachés à leur rang (« Monsieur du Corbeau »), le Renard incarne les courtisans manipulateurs qui progressent par la flatterie. La fable critique un système où l’apparence compte plus que la vérité, où les faibles sont exploités par les rusés. C’était une critique politique audacieuse, masquée sous des animaux pour échapper à la censure.

Pourquoi La Fontaine utilisait-il des animaux dans ses fables ?

Les animaux permettaient à La Fontaine de contourner la censure royale. En mettant en scène des animaux plutôt que des humains, il pouvait critiquer ouvertement les défauts de la société, les abus de pouvoir et même la monarchie sans risquer la prison ou l’exil. C’était un masque littéraire : tout le monde comprenait que les animaux représentaient des types humains (le corbeau = le vaniteux, le renard = le manipulateur), mais impossible de l’accuser directement de lèse-majesté.

Comment le renard flatte-t-il le corbeau ?

Le Renard utilise une stratégie de manipulation sophistiquée en trois étapes : d’abord l’éloge physique (« Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! »), ensuite l’appel à la vanité sociale (« Sans mentir, si votre ramage / Se rapporte à votre plumage / Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois »), et enfin l’invitation à prouver sa supériorité. Le Renard ne demande jamais directement le fromage : il manipule le Corbeau pour qu’il ouvre lui-même le bec.

Pourquoi le corbeau ouvre-t-il son bec ?

Le Corbeau ouvre son bec par vanité et besoin de reconnaissance. Le Renard a habilement piqué son orgueil en suggérant un doute (« si votre ramage… ») : le Corbeau veut prouver qu’il chante aussi bien qu’il est beau. C’est le piège parfait : la flatterie a créé un besoin irrésistible de validation. Le Corbeau sacrifie son bien matériel (le fromage) pour une gratification sociale (être admiré), illustrant comment la vanité nous rend vulnérables.

Cette fable est-elle encore d’actualité aujourd’hui ?

Absolument ! La fable reste ultra-pertinente à l’ère des réseaux sociaux. Le Corbeau représente ceux qui cherchent la validation par les likes et compliments en ligne, le Renard incarne les manipulateurs qui exploitent cette soif de reconnaissance (arnaques, faux influenceurs, phishing). La « flatterie numérique » (commentaires flatteurs, faux followers) fonctionne exactement comme au XVIIe siècle. La leçon demeure : la recherche excessive d’approbation sociale nous rend vulnérables à la manipulation.

Quelle différence entre la version d’Ésope et celle de La Fontaine ?

Les différences sont majeures : Ésope propose une fable courte (3-4 lignes) en prose avec une morale brutale ; La Fontaine écrit 18 vers poétiques avec rimes et rythme sophistiqué. Ésope dit simplement « le corbeau se fait voler sa viande » ; La Fontaine développe la psychologie des personnages, ajoute de l’ironie (« Monsieur du Corbeau »), transforme la viande en fromage, et cache une satire politique. Ésope instruit, La Fontaine enchante ET critique.

Qui est « Monsieur du Corbeau » ?

« Monsieur du Corbeau » est une formule ironique de La Fontaine qui imite les titres de noblesse de l’époque (« Monsieur de… », « Monsieur du… »). En donnant un titre nobiliaire à un simple oiseau, La Fontaine se moque des courtisans qui se prennent trop au sérieux à cause de leur rang. C’est une satire déguisée de l’aristocratie vaniteuse qui s’accroche aux apparences et aux titres plutôt qu’aux mérites réels.

Pourquoi le corbeau est-il perché sur un arbre ?

Le corbeau perché symbolise la position sociale élevée. Il est « en haut », comme les nobles à la cour. Mais sa position n’est qu’apparente : il suffit qu’il ouvre le bec pour que tout s’effondre. C’est une métaphore de la fragilité du pouvoir basé uniquement sur l’apparence et le rang, sans intelligence ni méfiance. Le Renard « en bas » va utiliser les mots pour faire tomber celui qui est « en haut », illustrant que l’intelligence peut vaincre la position sociale.

Le fromage est-il un symbole particulier ?

Oui ! Au XVIIe siècle, le fromage était un produit noble et recherché, contrairement à aujourd’hui. Il symbolise le bien matériel précieux, mais aussi quelque chose de périssable et fragile. Le fromage peut aussi représenter les privilèges de la noblesse : apparemment solides, mais facilement perdus si on ne fait pas attention. En choisissant le fromage plutôt que la viande d’Ésope, La Fontaine francise la fable et ajoute une touche de réalisme quotidien.

La fable critique-t-elle vraiment Louis XIV ?

Indirectement, oui. La Fontaine ne critique pas le Roi personnellement, mais le système de la cour qu’il a créé. À Versailles sous Louis XIV, la flatterie était une stratégie obligatoire pour progresser socialement. Les courtisans devaient flatter le Roi et les puissants pour obtenir faveurs et positions. La fable montre les dangers de ce système : ceux qui croient les flatteurs perdent tout, et les manipulateurs prospèrent. C’était audacieux de publier cela en 1668, en pleine montée du pouvoir absolu de Louis XIV.

Quel âge a cette fable ?

La version d’Ésope date d’environ 2600 ans (VIe siècle av. J.-C.), la version de La Fontaine de 357 ans (1668). C’est l’une des histoires les plus anciennes et les plus constamment réécrites de la littérature mondiale, prouvant son caractère universel et intemporel. Elle a traversé les civilisations (grecque, romaine, française) et reste enseignée partout dans le monde.

Pourquoi cette fable est-elle enseignée à l’école ?

Elle est enseignée pour plusieurs raisons pédagogiques : elle transmet une morale claire adaptée aux enfants (méfiance envers la flatterie) ; elle initie à la poésie française classique (rimes, rythme, versification) ; elle développe l’esprit critique (comprendre la manipulation) ; elle introduit l’analyse littéraire (personnages, métaphores, satire sociale). C’est aussi un texte court, mémorisable, avec des animaux qui plaisent aux enfants, tout en offrant des niveaux de lecture multiples pour les adultes.

Existe-t-il d’autres versions de cette fable ?

Oui, des dizaines ! Après Ésope et avant La Fontaine : Phèdre (latin, Ier siècle), Avianus (latin, IVe siècle), Marie de France (ancien français, XIIe siècle). Après La Fontaine : adaptations dans toutes les langues européennes, versions africaines, asiatiques, modernes. Chaque culture adapte la fable à son contexte : parfois le corbeau devient un perroquet, le fromage devient un fruit, etc. Mais la structure reste identique : un personnage vaniteux se fait manipuler par un flatteur rusé.

Quel est le style littéraire de La Fontaine ?

La Fontaine utilise le style classique français du XVIIe siècle avec plusieurs caractéristiques : vers hétérométriques (alternance d’alexandrins et d’octosyllabes) pour créer du rythme ; rimes croisées et embrassées ; registre soutenu mélangé à des touches familières ; ironie et sous-entendus constants ; dialogues vivants qui théâtralisent la scène. Son génie est de rendre la poésie classique fluide et naturelle, presque parlée, tout en maintenant une perfection formelle.

Que devient le corbeau après avoir perdu son fromage ?

La Fontaine termine par « Le Corbeau, honteux et confus, / Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus ». Le corbeau ressent honte (sentiment social) et confusion (désorientation mentale). Il jure de ne plus se faire avoir, mais « un peu tard » suggère ironiquement qu’il a déjà tout perdu. Cette conclusion est pessimiste : on apprend de ses erreurs, mais après avoir payé le prix. La Fontaine suggère que la sagesse vient souvent trop tard, après la souffrance.

Le renard est-il un personnage positif ou négatif ?

C’est ambigu ! Le Renard est intelligent, éloquent, stratégique : des qualités admirables. Mais il les utilise pour manipuler et voler. La Fontaine ne le condamne pas moralement : il constate simplement que dans la société de cour, les rusés survivent mieux que les vaniteux. Le Renard n’est ni héros ni méchant : il est pragmatique. Cette ambiguïté morale reflète le cynisme de La Fontaine sur le fonctionnement réel de la société, où l’intelligence compte plus que la vertu.

- Les 5 sens : organes et récepteurs en chiffres - 4 décembre 2025

- Agoraphobie et ochlophobie - 4 décembre 2025

- Pourquoi la transpiration sent-elle ? - 4 décembre 2025